プレスリリース 敗血症の治療法開発へ新たな道筋―血漿タンパク質HRGがカギ―

プレスリリース

国立大学法人岡山大学

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(医)薬理学の西堀正洋教授、和氣秀徳助教らの研究グループは、マウスの敗血症病態モデルの解析によって、複雑で重篤な敗血症病態を理解する上で重要な血漿タンパク質Histidine-rich glycoprotein (HRG)を同定し、HRGが循環血中の好中球1)と血管内皮細胞の静穏化維持に極めて重要な働きをする因子であることや、敗血症病態のカスケード2)が血中HRGの低下を起点として進行することを世界で初めて解明しました。また、本研究グループはHRGを薬として補う新しい治療法を検討。敗血症時にHRGが著明に低下したマウスに、HRGを注射によって補充することで劇的な生存維持効果があることを見いだしました。本研究成果は6月10日、Cell誌とLancet誌が共同サポートする科学誌「EBioMedicine」電子版に掲載されました。

本研究により、世界で年間2000~3000万人が発症しているといわれるヒトの敗血症の治療にも応用できるものと期待されます。すでに、哺乳動物細胞を使ったヒト組み換えタンパクの製造にも成功し、新しい治療薬の開発に向けての研究が順調に進行しています。世界的に抗生物質以外の治療薬が存在しない現状から、今後の成果がさらに期待されます。

本研究は、厚生労働省科学研究費 医療技術実用化総合研究事業(臨床研究・治験推進研究事業)(平成25~27年度)として実施されました。なお、同事業は平成27年度より国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)に移行しています。

背景

業績

今回の研究で着目された血漿タンパク質Histidine-rich glycoprotein (HRG)は、肝臓で産生され血液中に分泌される分子量約75,000の糖タンパクで、名前の由来の通り構成アミノ酸としてヒスチジンが極めて多いタンパクです。

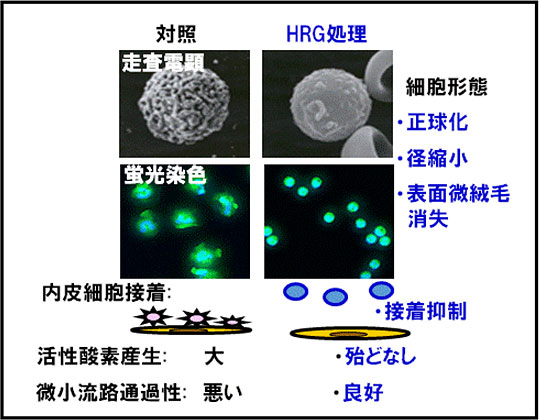

研究グループは、マウスの敗血症病態モデルを解析し、HRGが循環血中の好中球の形態を表面微絨毛構造3)のない正円形状態に保つこと、この形態維持が毛細血管通過性をスムーズにするために非常に重要であることを見出しました(図1)。さらに、正円形に形が維持された好中球は、活性酸素分子種の産生レベルが低く、血管内皮細胞への接着も抑制されていること、つまり不必要な血管壁障害を最小限に抑えていることが分かりました。このように、血漿HRGは循環血中の好中球と血管内皮細胞の静穏化維持に極めて重要な働きをする因子であるといえます。

図1 ヒト好中球に対するHRGの新規活性

図1 ヒト好中球に対するHRGの新規活性

単離したヒト好中球を試験管内で生理的溶液(対照)と正常血漿レベルのHRGを含む溶液で懸濁した時の好中球形態(上段:走査電子顕微鏡写真、下段:蛍光標識された好中球の写真)と機能の特徴

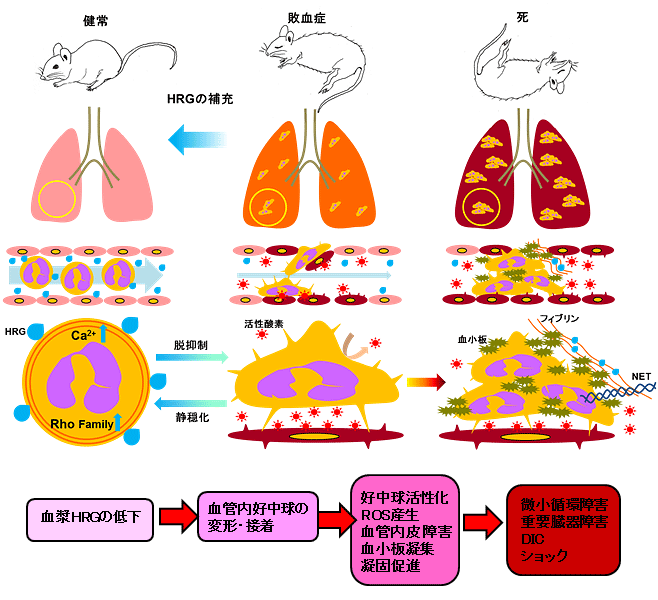

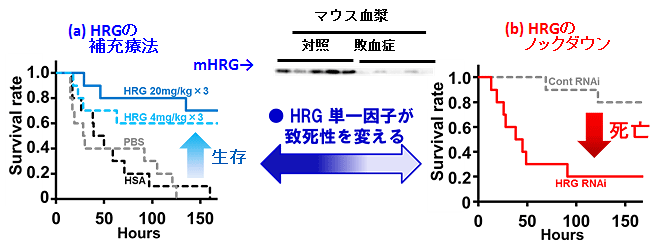

敗血症の病態では、肝臓でのHRGの産生低下と血液中での分解亢進、さらに血管内血栓へのHRGの沈着が起こるため、急激な血中レベルの低下をきたすようになり、好中球が正円形の形態を維持できなくなります。その結果、特に肺組織の細い血管で、好中球の血管内皮細胞への強い接着と、その部位への血小板凝集や凝固反応が進行し、免疫血栓Immunothrombus4)と呼ばれる血管内血栓症が起こります(図2)。肺では、Acute respiratory distress syndrome(ARDS)5)とよばれる呼吸不全の状態になりますが、同じ機序により容易に多臓器不全やDIC6)に至ります。西堀教授らは、これら一連の敗血症病態のカスケードが、血中HRGの低下を起点として進行することを証明しました。これらの知見に基づき、治療法としてHRGを薬として補うという発想に至りました(図3)。実際、HRGが著明に低下した敗血症マウスにヒトの血漿から精製したHRGを注射によって補充すると、生存率が大きく向上し、劇的な生存維持効果があることを見いだしました。逆に、肝臓におけるHRGの産生が抑制されたマウスでは、致死率が大幅に上昇しました。

図2 血漿HRGの低下とマウスの敗血症病態の進行

図2 血漿HRGの低下とマウスの敗血症病態の進行

見込まれる成果

図3 敗血症マウスの血漿HRGの低下とHRG補充効果

図3 敗血症マウスの血漿HRGの低下とHRG補充効果

論文情報等

- タイトル:

- Histidine-Rich Glycoprotein Prevents Septic Lethality through Regulation of Immunothrombosis and Inflammation.

- 著者:

- Wake, H., Mori, S., Liu, K., Morioka, Y., Teshigawara, K., Sakaguchi, M., Kuroda, K., Gao, Y., Takahashi, H., Ohtsuka, A., Yoshino, T., Morimatsu, H., and Nishibori, M.

- 掲載誌:

- EBioMedicine DOI:10.1016/j.ebiom.2016.06.003

- URL:

- http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235239641630247X

研究資金

厚生労働省(平成25~26年度)および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(平成27年度)医療技術実用化総合研究事業(臨床研究・治験推進研究事業)

「新規血漿因子HRGによる好中球制御を介した敗血症と多臓器不全の治療法開発」

研究代表者:西堀 正洋

日本学術振興会 科学研究費 基盤研究(B)15H04686(平成27~29年度)

「好中球ネットーシス上のマイクロ血栓形成メカニズム解明とARDS治療薬開発」

研究代表者:西堀 正洋

セコム科学技術振興財団(平成27~28年度)

研究代表者:西堀 正洋

特許

- 好中球活性化に起因する疾患の治療薬、治療方法及び検査方法

- 特許第5807937号(2015/9/18登録)、基礎出願2012-129232(2012/6/6)、

特願2014-519933(2013/5/28)、PCT/JP2013/064779(2013/5/28)、

米国出願 14/406191(2014/12/5)、米国CIP出願14/995679(2016/1/14)、

欧州出願13801138.2(2014/12/16) - サイトカインストーム抑制剤

- 基礎出願2014-258546(2014/12/22)、特願2015-154972(2015/8/5)、

PCT/JP2015/85693(2015/12/21

お問い合わせ先

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(医)薬理学分野 教授 西堀 正洋

(電話番号)086-235-7140

(FAX番号)086-235-7140

(メール)mbori“AT”md.okayama-u.ac.jp

AMED事業に関するお問い合わせ先

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

臨床研究・治験基盤事業部 臨床研究課

(電話番号)03-6870-2229

(FAX番号)03-6870-2246

(メール)rinsho“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

用語解説

- 1)好中球:

- 血液中の白血球の一種であり、生体内に侵入してきた細菌や真菌を貪食し、殺菌することで感染を防ぐ働きをする細胞。

- 2)カスケード:

- 生体反応が、複数の反応の連鎖と見なされる時、これら一連の反応過程をカスケード(滝)として捉えることができる。

- 3)表面微絨毛構造:

- 細胞の表面に見られる細かい襞状の構造物で、細胞膜の微小な突出によって形成されている。

- 4)免疫血栓Immunothrombus:

- けがをした場合などの出血を止めるための血栓は、血液中の血小板の凝集で血管の破綻部分を先ず塞ぎ、その上に血液凝固が生じて形成されるが、免疫血栓の場合は、特殊に活性化された好中球上で血小板の凝集と血液凝固反応が進行する特徴がある。

- 5)Acute respiratory distress syndrome(ARDS):

- 日本語では、急性呼吸促迫症候群と呼ばれる。敗血症や肺炎時に発生する呼吸不全の一種で、肺胞内に浸出液が溜まり、酸素を取り込む機能が急激に低下する病態である。

- 6)DIC:

- 日本語では、播種性血管内凝固症と呼ばれる。元来、正常な血管内では血液は凝固しない仕組みを持っている。しかし、敗血症やがん・白血病の末期には、血管内で異常に血液凝固が亢進する場合があり、全身の細小血管内で微小血栓が多発し、臓器不全や出血傾向を生じる。

関連リンク

掲載日 平成28年6月17日

最終更新日 平成28年6月17日