プレスリリース うつ病発症に関わる神経伝達機能の異常を発見―うつ病の病態解明に大きな一歩―

プレスリリース

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

慶應義塾大学医学部

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

発表のポイント

- うつ病患者の生体でこれまで調べられたことが無い脳内ノルアドレナリン1)神経伝達機能の異常を評価した画期的な成果

- うつ病患者では視床2)のノルアドレナリントランスポーター(以下、NAT)3)密度が高く、密度が高い患者ほど、物事を判断する際の注意・覚醒機能が高まっている

- 多様なうつ病患者の中でノルアドレナリン神経伝達などの異常を想定した患者に合った効果的な抗うつ薬の選択や、脳内メカニズムの解明に基づく薬剤開発などの治療戦略につながることが期待される

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(理事長 平野俊夫、以下「量研機構」)放射線医学総合研究所脳機能イメージング研究部は慶應義塾大学(塾長 清家篤) 医学部精神・神経科学教室と共同で、うつ病患者は視床のノルアドレナリン神経伝達機能に異常が生じており、これが注意・覚醒機能の高まりと相関していることを見出しました。

これまで、抗うつ薬の作用メカニズムに関する研究やうつ病患者の死後脳研究、うつ病のモデル動物の研究により、うつ病の原因の1つとして脳内の神経伝達物質であるノルアドレナリンの関与が示唆されてきましたが、ノルアドレナリン神経伝達にどのような変化が起きているかは不明でした。

しかし、この変化を調べる上で必要となる、うつ病患者の生体の脳内ノルアドレナリン神経伝達機能の評価はこれまでできていませんでした。そのため、どのような脳内メカニズムによってうつ病で見られる抑うつ症状や睡眠障害、注意・覚醒機能の変化などが生じているのかもわかっていませんでした。

そこで、現在臨床で使われている抗うつ薬の一部が作用する分子で、ノルアドレナリン神経伝達の調整機能があるNATの生体の脳内における密度を、健常者と自分を責める傾向が強く、不眠や食欲低下などの症状を認めるうつ病患者を対象にPET4)という画像診断装置で調べました。

その結果、このような症状を呈する一群のうつ病患者では視床のNAT密度が健常者群に比べ約30%高いことが判明しました。また、ノルアドレナリンが注意・覚醒などの機能に関係することに着目して認知機能検査を行った結果、NAT密度が高い患者ほどその機能が高まっていることが見出されました。

本研究により、自分を責める傾向が強く、不眠や食欲低下などの症状を認める一群のうつ病患者では視床に生じたノルアドレナリン神経伝達機能の異常が、注意・覚醒機能の高まりと相関していることがわかりました。このことは、不眠や食欲低下の強いうつ病患者の治療では、ノルアドレナリン神経伝達機能の調整が有効であることを示唆しており、多様なうつ病患者の中でノルアドレナリン神経伝達などの異常を想定した効果的な抗うつ薬の選択や、脳内メカニズムの解明に基づく薬剤開発などの治療戦略につながることが期待されます。

日本医療研究開発機構(AMED)脳科学研究戦略推進プログラムの課題F、およびAMED革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト(いずれも平成27年度に文部科学省により移管)、長寿・障害総合研究事業障害者対策総合研究開発事業からの資金援助により行われた本研究の成果は、米国精神医学雑誌「The American Journal of Psychiatry」2016年9月16日のOnline版に掲載されます。

研究開発の背景と目的

しかし、うつ病は多様な病態で多くの症状が現れるため、作用メカニズムが少しずつ異なる多種類の抗うつ薬から、患者毎に有用な薬を選択したり、新規の抗うつ薬を開発することは容易ではありません。うつ病のモデル動物を用いてうつ病の症状と関連する脳内メカニズムを解明することで、新規の抗うつ薬を開発できる可能性がありますが、必ずしもうつ病の脳内メカニズムを正確に反映するモデル動物が確立されているわけではなく、うつ病患者における病態理解とともに相補的に研究を推進することが重要です。そこで本研究では、うつ病患者の脳におけるノルアドレナリン神経伝達機能を調べるため、生体の脳における視床のNAT密度を評価し、またノルアドレナリンが注意・覚醒などの機能に作用することに着目し、うつ病患者の注意機能の変化との関連を明らかにすることを目的としました。

研究の手法と成果

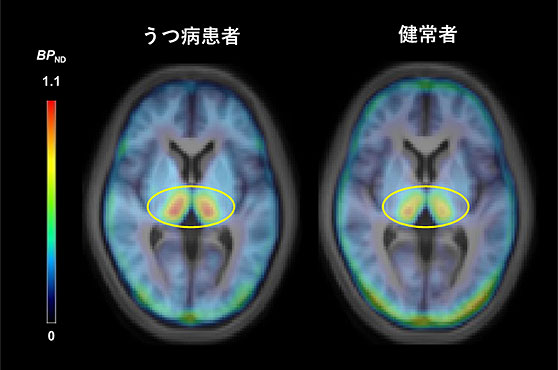

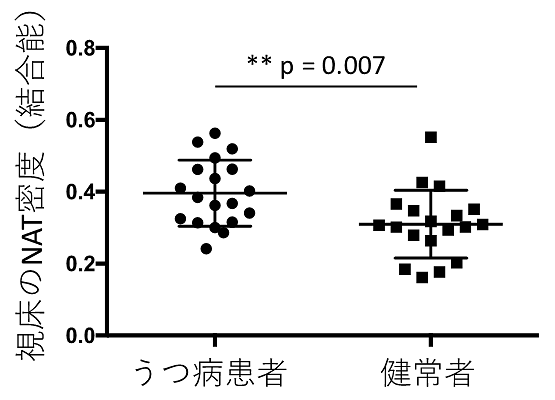

自分を責める傾向が強く、不眠や食欲低下などの症状を認めるうつ病患者19名、健常者19名を対象に PET検査を行いました。脳内のNATに結合する(S,S)-[18F]FMeNER-D25)という薬剤を用いてPET計測を行い、脳内の視床のNATの密度の指標となる結合能を定量しました。患者と健常者でこれらの定量値を比較したところ、患者の視床のNAT密度が健常者よりも29%高いことが判明しました(p=0.007、図1,2)。さらに、視床内部を機能的に異なる7つの領域に分割して、それぞれの領域のNATの密度を定量しました。その結果、前頭葉と線維連絡を持つ領域において、患者のNAT密度が28.2%高いことが明らかとなりました(p=0.002)。

図1.うつ病患者と健常者の脳内NATのPET画像。

図1.うつ病患者と健常者の脳内NATのPET画像。囲みの部分が視床。

図2.視床のノルアドレナリントランスポーター(NAT)密度を示す。

図2.視床のノルアドレナリントランスポーター(NAT)密度を示す。健常者と比較して、うつ病患者のNAT密度が有意に高い。

今回の研究によって、自分を責める傾向が強く、不眠や食欲低下などの症状を認める一群のうつ病患者においては注意・覚醒機能はむしろ高まっており、その変化とNAT密度との間に相関があることが明らかになりました。

今後の展開

用語解説

- 1)ノルアドレナリン

- 中枢神経系に存在する神経伝達物質であり、脳幹の青斑核から投射され、脳内に広く分布している。覚醒、集中、意欲、記憶などの脳機能と関係しており、ストレスを受けたときにも放出される。アドレナリンの前駆物質。

- 2)視床

- 大脳の中心部にあって、間脳に属する神経細胞群。視覚、聴覚、体性感覚などの感覚入力を大脳皮質へ中継する重要な役割を担う。意識、情動、記憶、注意など様々な機能に関わる。

- 3)ノルアドレナリントランスポーター(ノルエピネフリントランスポーターNorepinephrine Transporter)

- 神経終末などに存在し、神経終末から放出されたノルアドレナリンをすばやく再取り込みして、その機能を調節する役割を担う。

- 4)PET

- ポジトロン断層撮像法(positron emission tomography;PET)のこと。画像診断装置の一種で多様な化合物を、陽電子を放出するアイソトープで標識することにより、標識した化合物が結合する生体内分子を可視化する技術である。

- 5)(S,S)-[18F]FMeNER-D2

- ノルアドレナリントランスポーターに対して高い親和性と選択性を有する薬剤を放射性同位元素のフッ素-18で標識したもの。

お問い合わせ先

研究内容について

チームリーダー 山田 真希子 TEL:043-206-4714

慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室

教授 三村 將 TEL:03-5363-3829

報道対応

広報課長 広田 耕一 TEL:043-206-3062、FAX:043-206-4062

慶應義塾大学 信濃町キャンパス総務課

鈴木・谷口・吉岡 TEL:03-5363-3611、FAX:03-5363-3612

AMED事業について

TEL:03-6870-2222、FAX:03-6870-2244

掲載日 平成28年9月16日

最終更新日 平成28年9月16日