プレスリリース マウスノロウイルスのタンパク質感染受容体を発見―ノロウイルスの感染機構解明に大きく前進、ワクチン開発・治療薬開発を加速―

プレスリリース

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

国立感染症研究所

ポイント

- これまで不明であったマウスノロウイルスのレセプターが、細胞の表面にあるタンパク質CD300lf、CD300ldであることを発見しました。

- この発見により、マウスノロウイルスの感染の仕組みを解明しました。

- マウスノロウイルスをモデルとして、ヒトノロウイルス感染症を防ぐ、ワクチンや治療薬、消毒薬開発の加速が期待できます。

国立感染症研究所の芳賀慧、藤本陽、片山和彦らの研究グループは、ネズミに感染するノロウイルスの一種:マウスノロウイルスの感染受容体(レセプター)を発見し、ノロウイルスの感染の仕組みを解明しました。この発見の成果は、今後ノロウイルスの感染を防ぐ方法、ノロウイルスワクチン、ノロウイルス治療薬、ノロウイルス消毒薬開発への応用が期待されます。

これまで、マウスノロウイルスの感染にはシアル酸、ヒトノロウイルスの感染には血液型を決定する糖鎖(組織血液型抗原:HBGA)など、糖鎖がレセプターの役割を果たすと考えられていました。しかし、これらの分子を細胞表面に発現させてもノロウイルスが細胞に感染できるようになりませんでした。

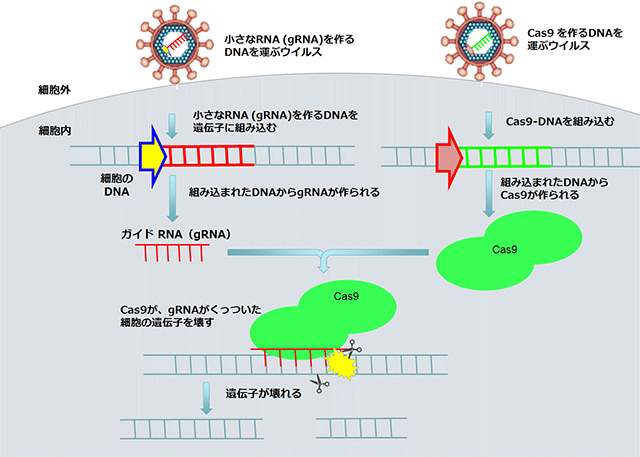

本研究グループは、マウス由来のRAW細胞という培養細胞と新しく開発されたCRISPER/Cas9ゲノムワイドノックアウトシステム(図1)という遺伝子編集技術を組み合わせて、レセプターを探しました。

図1 CRISPER/Cas9ゲノムワイドノックアウトシステムのしくみ

図1 CRISPER/Cas9ゲノムワイドノックアウトシステムのしくみ

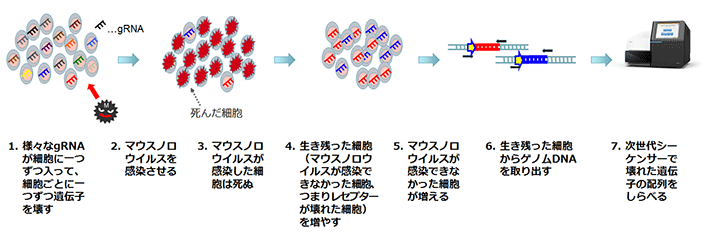

図2 レセプター分子の遺伝子の見つけ方

図2 レセプター分子の遺伝子の見つけ方

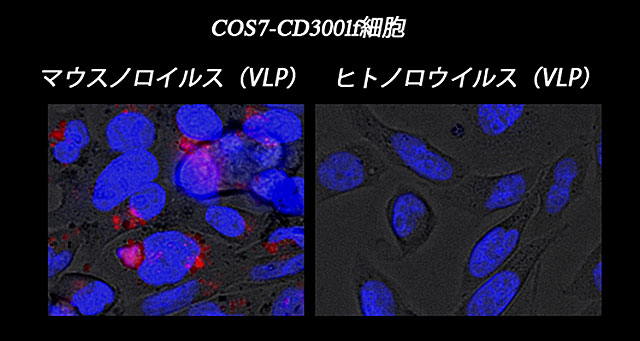

図3 マウスノロウイルスが細胞侵入している様子(ウイルス感染の様子)

図3 マウスノロウイルスが細胞侵入している様子(ウイルス感染の様子)

マウスのCD300lfを導入したサルの細胞(COS7)にマウスノロウイルスが感染した様子(赤色が細胞に入り込んだウイルス)、ヒトノロウイルスは感染できなかった。実験には、遺伝子の入っていないウイルス(VLP)を使った。

この発見により、ノロウイルスの細胞への侵入、感染機構が初めて明らかになりました。研究グループでは、今後この成果をヒトノロウイルスワクチン開発のためのモデル実験に用いることも計画しています。ヒトに感染するノロウイルスのモデルとなるマウスノロウイルスでレセプターが発見されたことから、マウスをモデルとした抗ウイルス薬開発、消毒薬開発が飛躍的に進むことが期待されます。

本研究は、国立感染症研究所の芳賀慧、藤本陽、片山和彦らの研究グループが、国立長寿医療センター、室長の中西章氏、生理学研究所准教授の村田和義氏、デンカ株式会社の三木元博氏、国立感染症研究所、戸高玲子氏、村上耕介氏、横山勝氏、AMED流動研究員Doan Hai Yen氏との共同で行ったものです。

本研究成果は、2016年9月26日(米国東部時間)発行の「Proceedings of the National Academy of Sciences 電子版」に掲載されます。

本成果は、以下の研究課題によって得られました。

- 新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(厚生労働省)

-

- 研究開発課題名:下痢症ウイルスの分子疫学と感染制御に関する研究

- 研究開発代表者:片山 和彦

- 研究開発期間:平成26年4月~平成29年3月

※AMEDはこのプロジェクトで、平成27年度から研究支援担当機関の役割を果たしています。

また本研究は、日本学術振興会科学研究費からの支援も受けています。

お問い合わせ先

内容に関するお問い合わせ先

ウイルス感染制御学Ⅰ 教授

片山和彦

〒108-8641 東京都港区白金5-9-1

TEL:03-5791-6468(直通)、03-3444-6161(代表)、内線6468(教授室)

FAX:03-5791-6130

E-mail:katayama“AT”lisci.kitasato-u.ac.jp

(※平成28年9月1日付けで国立感染症研究所より上記へ異動)

事業に関するお問い合わせ先

新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業 担当

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

TEL:03-6870-2225 FAX:03-6870-2243

E-mail:shinkou-saikou“AT”amed.go.jp

報道に関するお問い合わせ先

日本医療研究開発機構 経営企画部企画・広報グループ

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

TEL:03-6870-2245

E-mail:contact“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

掲載日 平成28年9月27日

最終更新日 平成28年9月27日