プレスリリース 鉄不足による貧血病態のメカニズムの一端を解明ー 鉄不足は広範な遺伝子発現の変動を引き起こす ー

プレスリリース

国立大学法人 東北大学大学院医学系研究科

国立大学法人 九州大学生体防御医学研究所

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構

研究概要

東北大学大学院医学系研究科生物化学分野の小林 匡洋(こばやし まさひろ)研究員、加藤 浩貴(かとう ひろき)研究員、張替 秀郎(はりがえ ひでお)教授、五十嵐 和彦(いがらし かずひこ)教授らのグループは、九州大学生体防御医学研究所の佐々木 裕之(ささき ひろゆき)教授らとの共同研究により、鉄欠乏性貧血注1の病態の一端を解明しました。これまで、鉄欠乏性貧血は赤血球が酸素を運ぶためのタンパク質ヘモグロビン 注2に必要な鉄の不足により起こるものとされてきました。しかし本研究では、鉄欠乏性貧血は単なる材料(鉄)の不足により起こるだけではなく、赤血球の元となる細胞(赤芽球注3)から赤血球ができる成熟過程で、鉄欠乏が広範な遺伝子発現変動をもたらすこと、ヘモグロビン合成時のヘムとグロビンのバランス注4を鉄欠乏に応答して調整する転写因子注5があることを発見しました。本研究によって、世界で最も頻度の高い疾患の一つである鉄欠乏性貧血の病態の理解がさらに進み、特に鉄剤による治療に応答しない鉄欠乏性貧血の新たな治療法の開発につながることが期待されます。

本研究の成果は2017年2月28日午後3時(米国太平洋標準時、日本時間3月1日午前8時)にヨーロッパ血液学会機関誌、Haematologicaに掲載されます。

研究のポイント

- 鉄欠乏性貧血のモデルマウス系を樹立した。

- 鉄欠乏下では赤芽球中で広範な遺伝子発現変動が惹起されていた。

- ヘムに応答する転写因子Bach1が赤血球の鉄欠乏環境適応に重要である。

研究内容

赤血球は酸素を体中の細胞へ運ぶ役割を持つ重要な細胞で、私たちの体の中で最も多い細胞です。赤血球は体の総細胞数の約7割を占め、1日あたり約2000億個もの赤血球が新しく産生されています。赤血球の中で酸素と結合するのがヘモグロビンという鉄を含むタンパク質で、生体内の鉄の約70%はこの赤血球のヘモグロビン産生に利用されています。食事などから摂取される鉄分はごく僅かであるため、多くの鉄は体の中で再利用されていますが、出血などにより体の中の鉄分が大量に失われると鉄欠乏性貧血が引き起こされます。例えば、月経のある女性を中心に、日本でも未だに多くの方が鉄欠乏性貧血に罹患しています。これまで、鉄欠乏性貧血の原因は単なる材料不足(鉄不足)と考えられてきましたが、必ずしも全ての女性が鉄欠乏性貧血を発症するわけではないことから、単なる鉄不足のみでは疾患を十分に説明できていませんでした。

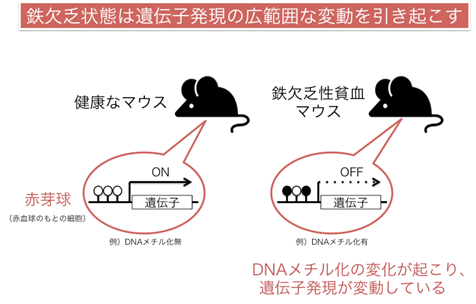

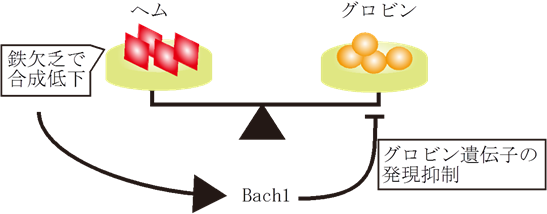

今回、小林研究員、加藤研究員、張替教授、五十嵐教授(東北大学)らのグループは、鉄欠乏性貧血モデルマウスから採取した赤芽球を使って、網羅的DNAメチル化解析及び遺伝子発現解析注6を行いました。その結果、鉄欠乏状態ではDNAメチル化修飾及び遺伝子発現が広範囲に渡って変動している事を明らかにしました(図1)。また、ヘムに応答する転写因子Bach1が、鉄欠乏により合成が低下するヘムの量に対応してグロビンの合成を低下させることでヘムとグロビンのバランスを調整している事を突き止めました(図2)。

これは、鉄欠乏が赤芽球の遺伝子発現変動を引き起こすという新しい発見であり、鉄欠乏状態に応答してヘムとグロビンのバランスを遺伝子発現レベルで調整する転写因子の存在を示す新たな知見です。

鉄欠乏状態や鉄欠乏性貧血は、先進国と発展途上国とを問わず未だ人類が直面している重要な課題です。今回の発見は、この鉄欠乏性貧血の病態の一端を明らかにしたものであり、本疾患及び鉄の生体内での機能のより詳細な理解へとつながることが期待されます。また、近年注目されている鉄剤の投与によっても改善しない鉄欠乏性貧血(鉄剤不応性鉄欠乏性貧血)の新たな診断法や治療法の開発につながることが期待されます。

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST)の「エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」研究開発領域(研究開発総括:山本雅之)における研究開発課題「定量的エピゲノム解析法の開発と細胞分化機構の解明」(研究開発代表者:五十嵐和彦)、及び九州大学生体防御医学研究所共同利用・共同研究制度の支援を受けて行われました。

用語説明

- 注1.鉄欠乏性貧血:

- 鉄分の不足により貧血(血液中のヘモグロビン濃度が低下する事)を来す疾患。鉄欠乏性貧血は世界で最も頻度の高い疾患の一つで、日本人女性では約10%程度の罹患率があるとされ、なかでも月経のある女性での頻度が高い(貧血まで至らない鉄欠乏状態(隠れ貧血)を含めると月経のある女性の約半数は何らかの鉄欠乏状態にあるといわれている)。

- 注2.ヘモグロビン:

- ヘムとグロビンにより構成されるタンパク質。ヘムは鉄を含む分子で、この鉄に酸素が結合する事で酸素を運搬する。鉄欠乏状態では十分なヘモグロビン合成ができなくなり、結果として貧血を引き起こす。

- 注3.赤芽球:

- 赤血球の元となる細胞。骨髄中の赤芽球が成熟して血中に出ると成熟赤血球となる。赤芽球においても鉄欠乏の影響が認められる。

- 注4.ヘムとグロビンのバランス:

- 赤血球の成熟の過程で合成されるヘムとグロビンは、一方がもう一方より異常に多く産生されると余った分子が細胞内に蓄積して細胞毒性を生じる。この為、ヘムとグロビンの産生はバランスよく行われる必要がある。

- 注5.転写因子:

- 細胞内でDNAに結合し遺伝子の発現(ON/OFF)を調節するタンパク質。

- 注6.網羅的DNAメチル化解析及び遺伝子発現解析:

- DNAのメチル化は遺伝子発現のON/OFFを調節する重要なメカニズムの一つとして近年注目されている。網羅的DNAメチル化解析ではDNA全体のメチル化を調べることができる。また、網羅的遺伝子発現解析により遺伝子発現全体を調べることができる。

図

図1. 鉄の遺伝子発現への関与の解析

図1. 鉄の遺伝子発現への関与の解析

図2. 転写因子Bach1によるヘムとグロビン調節

図2. 転写因子Bach1によるヘムとグロビン調節

論文題目

Authors: Masahiro Kobayashi, Hiroki Kato, Hiroshi Hada, Ari Itoh-Nakadai, Tohru Fujiwara, Akihiko Muto, Yukihiro Inoguchi, Kenji Ichiyanagi, Wataru Hojo, Naohisa Tomosugi, Hiroyuki Sasaki, Hideo Harigae and Kazuhiko Igarashi

Journal: Haematologica

日本語タイトル:「赤芽球の鉄欠乏状態への適応には鉄-ヘム-Bach1機構が重要である」

著者:小林匡洋、加藤浩貴、羽田浩士、伊藤(中台)亜里、藤原亨、武藤哲彦、井口志洋、一柳健司、北條渉、友杉直久、佐々木裕之、張替秀郎、五十嵐和彦

雑誌名:ヘマトロジカ

お問い合わせ先

研究に関すること

教授 五十嵐 和彦(いがらし かずひこ)

電話番号:022-717-7596

Eメール:igarashi“AT”med.tohoku.ac.jp

報道に関すること

東北大学大学院医学系研究科・医学部広報室

講師 稲田 仁(いなだ ひとし)

電話番号:022-717-7891

FAX番号:022-717-8187

Eメール:pr-office“AT”med.tohoku.ac.jp

九州大学広報室

電話番号:092-802-2130

FAX番号:092-802-2139

Eメール:koho“AT”jimu.kyushu-u.ac.jp

AMED事業に関すること

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 戦略推進部 研究企画課

東京都千代田区大手町1−7−1 読売新聞ビル22階

電話番号: 03-6870-2224

Eメール: kenkyuk-ask“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

掲載日 平成29年3月1日

最終更新日 平成29年3月1日