世界初・自由行動環境下における霊長類の大脳皮質深部の多細胞活動の計測に成功

プレスリリース

慶應義塾大学医学部

日本医療研究開発機構

慶應義塾大学医学部生理学教室の岡野栄之教授(理化学研究所脳神経科学センターマーモセット神経構造研究チーム チームリーダー)、近藤崇弘特任助教(同研究チーム 訪問研究員)と、理工学部生命情報学科の牛場潤一准教授、大学院理工学研究科博士課程の齊藤璃紗、修士課程(研究当時)の大高雅貴、医学部精神・神経科学教室の田中謙二准教授、スタンフォード大学のマーク・シュニッツァー准教授らの共同研究グループは、小型蛍光顕微鏡を用いて自由行動中のマーモセット脳深部神経活動の可視化に世界で初めて成功しました。

これまで、脳深部の神経活動を大規模に計測するためには2光子顕微鏡(注1)が使用されてきましたが、動物の頭部を装置に固定する必要があったため、複雑な動作や社会行動を行わせながら神経活動を計測することはできませんでした。共同研究者のシュニッツァー准教授らが開発したInscopix社のnVistaと呼ばれるわずか2gの超小型蛍光顕微鏡は、内視鏡レンズを脳に埋植することで脳深部の神経活動を自由行動環境下で計測することができます。本研究グループはこの小型蛍光顕微鏡を用いて、マーモセット大脳皮質運動野(注2)の深部(脳表から約2000μm)の神経細胞活動を、自由行動環境下で計測することに成功しました。また、計測された個々の神経活動のパターンにもとづき、マーモセットが右側、あるいは左側のどちらに手を伸ばすか行動を予測することができました。

この内視鏡レンズを用いた観察手法は、より脳の深部に位置する大脳基底核(注3)や海馬(注4)などの領域における観察にも応用が可能であり、運動や認知、記憶などの霊長類における複雑な脳機能に関わる神経ネットワークの研究の有力なツールとなります。さらに精神・神経疾患モデルマーモセットに対し適用することで、ヒトにおける精神・神経疾患の新たな治療へ展開されることが期待されます。

本研究の成果は8月22日(日本時間)に Cell Reports誌に掲載されました。

1.研究の背景と概要

マーモセットはヒトに類似した高い社会性、認知行動、運動制御能を有しており、神経科学のモデル動物として近年注目されています。マーモセットをモデル動物として、霊長類の高度に発達した脳の神経ネットワークの全容を細胞レベルで理解すること、脳機能を統合的に理解することを目標とした研究が現在世界的に推進されています。本研究は、霊長類の神経ネットワークを細胞レベルで理解するという目標に向けて、自由行動環境下においてマーモセット大脳皮質の多細胞の神経活動を計測し、解析するための技術開発を目指して行われました。

神経細胞が活動するときに蛍光を発する蛍光カルシウムインジケーター(注5)と蛍光顕微鏡を併用するカルシウムイメージング法は、数百個から千個の神経活動を同時に計測し可視化することができます。

これまでの先行研究では、2光子顕微鏡を用いたカルシウムイメージング法により、マーモセットの大脳皮質の視覚野や運動野における神経活動を多細胞で同時に観察した研究が報告されていました。しかし2光子顕微鏡は、動物の頭部を装置に固定する必要があるため、複雑な動作中や社会行動中の神経活動を計測することができませんでした。本研究は、このような制限のない小型の内視鏡型蛍光顕微鏡を用いることで、マーモセットが自由に行動している状況における運動野の神経細胞の活動を多細胞で同時に計測・解析することに成功しました。

2.研究の成果と意義・今後の展開

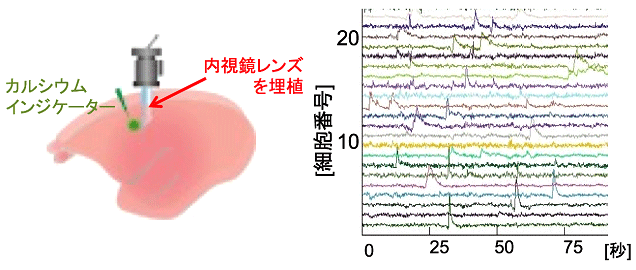

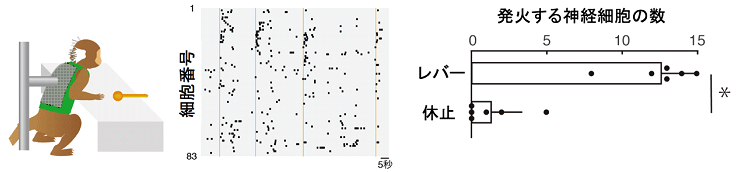

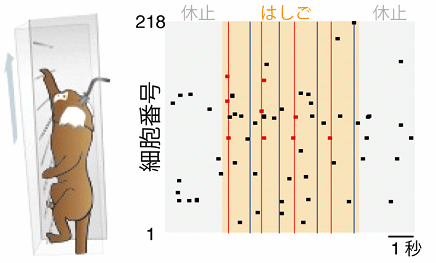

マーモセットの大脳皮質の運動野で神経細胞に蛍光カルシウムインジケーターを強制発現させ、内視鏡レンズを埋植したところ、運動野の80-240個の神経細胞を同時記録することができました(図1)。このマーモセットが随意運動するときに実際に運動野の神経細胞の活動が計測されるか検証したところ、マーモセットがレバーを引く課題を行うと運動野の神経活動が計測データで確認されました(図2)。さらに、自由行動環境下における運動野の神経活動を計測するために、樹上生活性であるマーモセットがはしごを登っているときの神経活動の計測データの解析により、手がはしごを掴むタイミングで活動する神経細胞を同定しました(図3)。

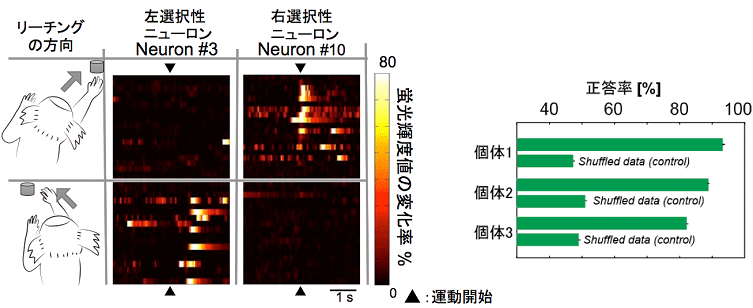

これらの神経細胞一つ一つが運動制御にどのように関与するか検証を行うために、マーモセットが左右に手を伸ばす課題を行ったところ、手を伸ばす方向によって神経細胞が活動パターンを変化させる「方向選択性」をもつことがわかりました。これらの脳神経活動をもとにマーモセットが手を伸ばす方向を予測する計算モデル(デコーダー)を作成したところ、高確率で実際の到達方向を予測することに成功しました(図4)。

本研究で開発した脳深部の自由行動下での計測技術は、運動野より深部に位置する大脳基底核や海馬への展開が可能であり、ヒトに類似した社会性行動や不安行動、認知記憶に伴う神経ネットワークの研究への貢献が期待されます。マーモセットはヒトに類似した脳構造・機能を持っており、さらに薬物動態もヒトに近いと考えられています。日本では次世代まで導入遺伝子が受け継がれる遺伝子改変マーモセットの作製技術開発が積極的に行われており、本研究の成果をパーキンソン病やアルツハイマー病、自閉症などの精神・神経疾患モデルマーモセットに適用することにより、ヒトにおける精神・神経疾患の新たな治療へ展開されることが期待されます。

図1.小型蛍光顕微鏡による運動野のカルシウムイメージング。

(右)記録された運動野の神経細胞の活動。

図2.随意運動中の運動野神経細胞の活動。

(右)記録された運動野の神経細胞の活動。

図3.自由行動環境下におけるカルシウムイメージング。

図4.神経細胞ごとに異なる運動野神経細胞の方向選択性。

3.特記事項

本研究は、JSPS 科研費 JP17K13067、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明(中核拠点)」、「霊長類ミクロ・マクロコネクトーム解析及びマーモセット脳科学研究支援」の支援を受けて行われました。

4.論文

- 英文タイトル:

- Calcium transient dynamics of neural ensembles in the primary motor cortex of naturally behaving monkeys

- タイトル和訳:

- 霊長類の自然行動下での一次運動野からの大規模カルシウムイメージング

- 著者名:

- 近藤崇弘、齊藤璃紗、大高雅貴、吉野紀美香、山中章弘、山森哲雄、渡我部昭哉、水上浩明、マーク・シュニッツァー、田中謙二、牛場潤一、岡野栄之

- 掲載誌:

- Cell Reports誌

用語解説

- (注1)2光子顕微鏡:

- 特殊なレーザーを用いることで、生体深部にある蛍光分子を観察する事ができる顕微鏡。

- (注2)運動野:

- 運動の計画や実行に関わっている領域。脳卒中などで障害を受けると運動麻痺が生じる。

- (注3)大脳基底核:

- 大脳の深部に位置する神経細胞集団で、大脳の活動を調節している。大脳基底核に異常が生じると、パーキンソン病やジストニアなどのさまざまな運動障害が生じる。

- (注4)海馬:

- 記憶や空間学習能力に関わる脳の部位。

- (注5)蛍光カルシウムインジケーター:

- カルシウムイオンと結合すると、特定の励起光によって蛍光を発するタンパク質や遺伝的にコードされたカルシウムセンサーがある。

お問い合わせ先

本発表資料のお問い合わせ先

慶應義塾大学医学部 生理学教室

教授 岡野 栄之(おかのひでゆき)

TEL:03-5363-3747 FAX:03-3357-5445

E-mail:hidokano"AT"a2.keio.jp

本リリースの発信元

慶應義塾大学

信濃町キャンパス総務課:鈴木・山崎

〒160-8582 東京都新宿区信濃町35

TEL:03-5363-3611 FAX:03-5363-3612

E-mail:med-koho"AT"adst.keio.ac.jp

AMED事業に関するお問い合わせ先

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)

戦略推進部 脳と心の研究課

TEL:03-6870-2222 FAX:03-6870-2243

E-mail:brain"AT"amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス”AT”の部分を@に変えてください。

掲載日 平成30年8月22日

最終更新日 平成30年8月22日