プレスリリース C型肝炎ウイルスの排除が腸内環境の劇的な回復をもたらす—ブラウティア菌の増加が肝機能回復のカギに—

プレスリリース

名古屋市立大学

熊本大学

九州大学

日本医療研究開発機構

研究のポイント

- 私たちの研究グループは以前、C型肝炎患者さんの腸内フローラ(注1)を解析し、病期によって腸内環境がどのように変化するかを報告しました。C型肝炎では、病気の初期段階から腸内フローラが乱れはじめ、進行に伴ってその乱れ(dysbiosis(注2))が悪化し、ウレアーゼ(注3)という酵素をもつ口腔レンサ球菌が増加していました(Inoue T, Nakayama J and Tanaka Y et al. 2018. Clin Infect Dis)。

- 今回の研究では、C型肝炎ウイルス(HCV)に感染している患者さんと、治療でウイルスを排除した患者さんについて、腸内フローラ・便中胆汁酸(注4)・肝臓での胆汁酸をつくる酵素遺伝子の発現量を比較しました。その結果、ウイルス排除後、腸内環境が健康な状態に近づくことがわかりました。

- 特に、有用菌とされるBlautia(ブラウティア菌(注5))の腸内フローラでの増加が、肝線維化(注6)の改善や肝機能の回復と深く関連していることが明らかになりました。また、より早い段階(慢性肝炎)で治療を受けた方が、腸内環境の回復も良好でした。

- これらの結果から、C型肝炎による腸内環境の乱れはHCV排除によって回復可能であり、早期の治療が「腸と肝臓のつながり(gut–microbiota–liver axis)」の再生を導くカギになることが示されました。

概要説明

名古屋市立大学大学院医学研究科の井上貴子准教授、熊本大学大学院生命科学研究部の田中靖人教授、九州大学大学院農学研究院の中山二郎教授らの研究チームは、C型肝炎患者さんにおいてウイルスの排除治療後に腸内環境と肝臓の状態がどのように変化するかを、腸内フローラ、便中胆汁酸プロファイル、肝臓での遺伝子発現という多角的な視点から解析しました。

その結果、HCV感染中には、腸内フローラにおけるoral Streptococci(口腔レンサ球菌(注7))の増加や胆汁酸代謝の乱れ、肝臓での酵素遺伝子の発現異常が確認されましたが、ウイルス排除後にはそれらの回復が見られました。特に、有用菌であるBlautia(ブラウティア菌)の増加は、肝線維化の改善やALT値の低下と有意に関連しており、腸内環境の健全化が肝機能の回復と密接に関わっていることが示されました。

また、病期が慢性肝炎までの初期段階でウイルスを排除した場合には腸内環境の回復が顕著だった一方で、すでに肝硬変へ進行していた場合には回復が限定的でした。これらの結果から、C型肝炎における「早期の治療」の重要性が改めて明確になりました。

本研究の成果は、肝臓病学の専門誌「JHEP Reports」電子版にて、2025年6月24日付で公開されました。

背景

私たちの腸内には100兆個以上の細菌がすみつき、腸内フローラと呼ばれる微生物の生態系をつくっています。これらの腸内細菌は、食事や体内でつくられた成分を利用してさまざまな代謝物を生み出し、健康の維持や病気の進行に影響を与えることが知られています。

近年、C型肝炎に対する治療は劇的に進歩し、飲み薬(直接作用型抗ウイルス薬:DAAs)によって高い確率でウイルスを排除できるようになりました。この治療により、肝硬変や肝癌などへの進行が防がれるだけでなく、生活の質の向上も期待できます。 しかし、ウイルス排除後の体内環境の変化、特に「腸と肝臓のつながり(gut–microbiota–liver axis)」における回復過程の詳細は、いまだ十分に解明されていません。

本研究グループはこれまでに、C型肝炎では病気の初期段階から腸内フローラの変化が始まり、病期が進むにつれてその乱れ(dysbiosis)が悪化し、口腔レンサ球菌などの増加が確認されることを報告しました(Inoue T, Nakayama J and Tanaka Y et al. 2018. Clin Infect Dis)。また、C型肝炎が肝臓での胆汁酸合成経路に異常をもたらし、腸内細菌との相互作用に影響することも明らかにしました(Inoue T, Nakayama J and Tanaka Y et al. 2022. Liver Int)。

今回の研究では、HCV排除治療前後の患者さんを対象に、腸内フローラ、便中胆汁酸、肝臓での酵素遺伝子発現を多面的に解析し、「腸と肝臓のつながり(gut–microbiota–liver axis)」の回復過程を明らかにすることを目指しました。

研究の成果

今回の研究では、HCVに感染している患者さん174名、ウイルス排除治療後の患者さん75名、さらに健康な人23名を対象に、腸内フローラ、便中胆汁酸、肝臓での酵素遺伝子の発現を詳しく解析しました。また、一部の患者さんについては、治療前(ウイルス感染中)・治療後24週・48週にかけて、腸内フローラの変化を追う縦断的な検討も行いました。

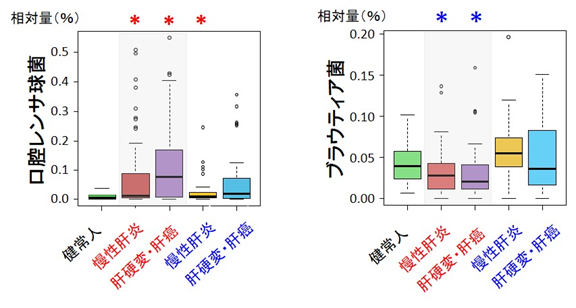

その結果、ウイルスを排除した後、腸内環境が健康な状態に近づくことが明らかになりました。特に、HCV感染中に増加していた口腔レンサ球菌が減少し、有用菌「Blautia(ブラウティア菌)」が顕著に増加することがわかりました(図1)。

口腔レンサ球菌はHCV感染中に増加し、ウイルス排除後には健康な人(健常人)に近づくように減少する。

一方、ブラウティア菌は感染中に減少し、ウイルス排除後に回復し、健康な人のレベルに近づく。

項目の文字:赤色はHCV感染中、青色はHCV排除後

アスタリスク(*)は統計上明らかであることを示す(健常人と比較して*は増加、*は減少、いずれもp < 0.05)。

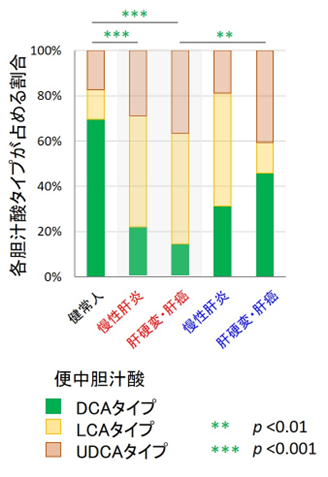

便中胆汁酸プロファイルについては、ウイルス感染中に健康な人の便で多く見られるデオキシコール酸(注8)が減少し、リトコール酸(注9)が増加するなど、腸内代謝のバランスが乱れていることが確認されました(図2)。これらの変化は、肝臓における胆汁酸合成酵素の遺伝子発現の乱れと一致しており、ウイルス排除後には回復傾向を示しました。

健康な人(一番左)ではデオキシコール酸(DCA)優位のDCAタイプが多く、リトコール酸(LCA)優位のLCAタイプとデオキシコール酸(UDCA)優位のUDCAタイプが少ない。

HCVに感染している人では便中胆汁酸プロファイルが変化し、DCAタイプが減り、LCAタイプとUDCAタイプが増える。

HCV排除治療を受けた人のプロファイルは健康な人の比率に近づく。

アスタリスク(*)は統計上明らかであることを示す。

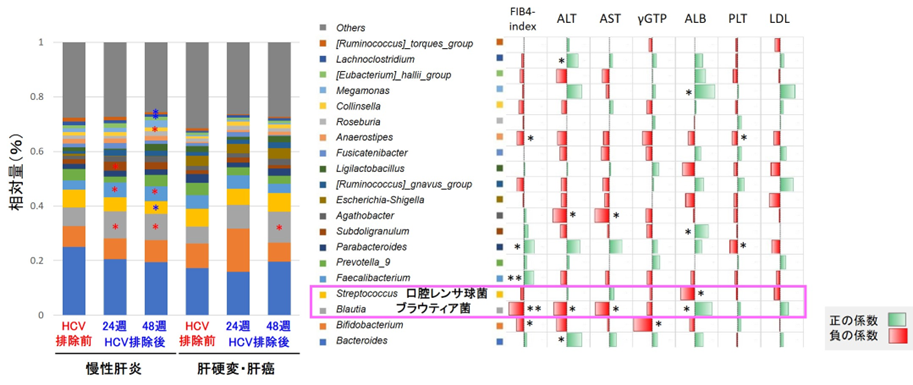

さらに縦断研究により、ウイルス排除後にBlautia(ブラウティア菌)が増加した人ほど、FIB-4 index(フィブフォー・インデックス(注10))(肝線維化の指標)やALT(肝機能の指標)の低下が認められ、肝臓の状態が回復していることが明らかになりました。また、病期が早期(慢性肝炎)段階で治療を受けた患者さんほど、腸内環境の回復がより顕著であることも確認されました(図3)。

・慢性肝炎の患者さんでは、治療後24週・48週の時点で、有用菌であるBlautia(ブラウティア菌)などが大きく増加し、腸内環境が健康な状態に近づく様子が見られた。 一方で、病気が進行して肝硬変になっている方では、改善が限定的であることがわかった。

・ブラウティア菌が増えた人ほど、肝線維化を示す指標(FIB4-index)や肝臓のダメージを示す指標(ALTやAST)が改善し、肝臓のたんぱく(アルブミン[ALB])を作る力が高まっていたことが明らかになった。

図中の主要な略号の説明:FIB4-index(肝線維化を示す指標)、ALT・AST・γGTP(肝臓のダメージを示す指標)、ALB・PLT・LDL(肝機能を示す指標)

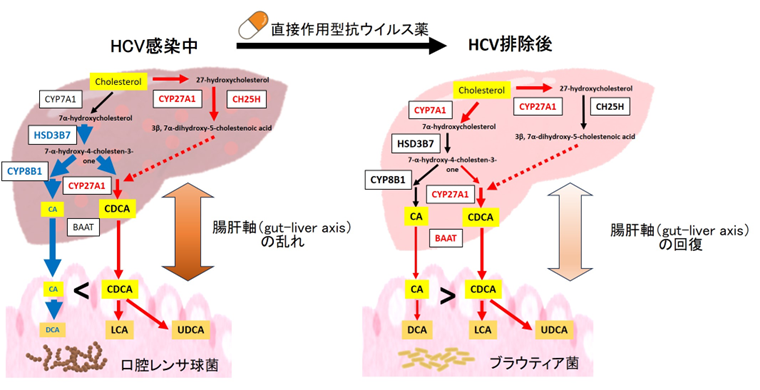

図中の主要な略号の説明:HCV(C型肝炎ウイルス)、DCA(デオキシコール酸)、CA(コール酸)、CDCA(ケノデオキシコール酸)、LCA(リトコール酸)、UDCA(ウルソデオキシコール酸)、CYP8B1(胆汁酸合成酵素)、HSD3B7(胆汁酸合成制御酵素)

研究の意義と今後の展開や社会的意義など

本研究は、HCV排除後の腸内フローラや便中胆汁酸などの腸内代謝物の変化を、肝臓での遺伝子発現と統合して解析した世界初の研究です。その結果、ウイルス排除とともに肝臓での胆汁酸代謝酵素の発現異常が回復し、腸内の環境―すなわち腸内フローラの乱れや便中胆汁酸のバランス異常―も健康な状態に近づくことが示されました。

中でも、有用菌とされる「Blautia(ブラウティア菌)」の増加が肝機能の改善と強く関わっていた点は、腸と肝臓が密接につながっていることを改めて明確にしています。

今回の成果は、HCVの排除が肝臓だけでなく腸内環境にも良い影響を与えることを分子レベルで明らかにした点で、大きな意義があります。さらに、病期が慢性肝炎までの段階で治療を受けた患者さんほど腸内環境の回復が顕著であったことから、「より早い段階で治療を受けること」の重要性も裏づけられました。

この研究成果を医療関係者だけでなく、広く市民の皆様にも知っていただき、「症状がないから」とためらっている方にも、早期にC型肝炎の治療を受けることの大切さを伝えていきたいと考えています。

用語解説

- (注1)腸内フローラ

- 腸内につくられた微生物の生態系のこと。腸内には100兆個以上の細菌がすみついて、食事や体内でつくられた成分を利用してさまざまな代謝物を生み出し、健康の維持や病気の進行に影響を与えている。

- (注2)腸内フローラの乱れ(dysbiosis)

- フローラを構成する細菌種の異常で、細菌種多様性の減少(単純化)や、少ないはずの細菌種の異常な増加、多いはずの細菌種の減少などを指す。

- (注3) ウレアーゼ

- 尿素を加水分解して、アンモニアと二酸化炭素を作り出す酵素のこと。

- (注4)胆汁酸

- コレステロールの代謝物で、殺菌作用や代謝調節機能を持つ。肝臓を出て、十二指腸に流れ出て、腸管から再吸収され、再び肝臓に戻ってくるサイクル(腸肝循環)を起こす物質のひとつである。ヒトの便中に見られる主な胆汁酸として、コール酸・ケノデオキシコール酸・デオキシコール酸・リトコール酸・ウルソデオキシコール酸の5種類が知られている。

- (注5)ブラウティア菌

- グラム陽性の球形の細菌で、腸内にすむ有用菌のひとつ。日本人ではこの菌の割合が多いほど、肥満や2型糖尿病のリスクが下がることが報告されており、一部の研究では「健康を支える腸内細菌」と位置づけられることもある。

- (注6)肝線維化

- 肝臓が繰り返しダメージを受けて、組織が硬くなってしまう変化のこと。進行すると肝硬変に至る。

- (注7)口腔レンサ球菌

- グラム陽性の球形の細菌で、ひとつひとつの菌体が鎖のように連なって並ぶ特徴がある。口の中に普通にすんでいる常在菌のひとつで、腸内でも増えることがある。

- (注8)デオキシコール酸

- 胆汁酸の一種で、腸内細菌のはたらきによってつくられる「二次胆汁酸」である。脂肪の消化を助ける役割があり、腸内環境のバランスにも関わっている。

- (注9)リトコール酸

- 腸内細菌の代謝でつくられる胆汁酸の一種で、「二次胆汁酸」と呼ばれる。腸内で過剰に増えると、肝臓や腸に負担をかける可能性があるため、バランスが重要である。

- (注10)FIB-4 index(フィブフォー・インデックス)

- 年齢と血液検査のAST・ALT・血小板数の4項目をもとに算出されるスコアで、肝臓にどのくらい「かたさ(線維化)」が進んでいるかを予測する。FIB-4 indexは日本肝臓学会も推奨する方法で、肝線維化の進み具合を簡単に安全に評価できる。

研究助成

本研究はJSPS科学研究費基盤研究C (22K08037:C型非代償性肝硬変やHCV排除後の病態進展に関与する腸肝軸のメカニズムの解明)の助成を受け、日本医療研究開発機構(AMED)肝炎等克服実用化研究事業「C 型肝炎ウイルス排除後の肝発がん機構を含む病態進展の解明と予防法の確立」(JP24fk0210103)および「HCV排除後における肝線維化・発癌および肝癌治療効果予測と予防戦略の確立」(JP25fk0210172)の支援により行われました。また、本研究にご協力いただきました方々のご厚意に深謝いたします。

論文情報

- 論文タイトル

- Restoration of the gut-microbiota-liver axis after hepatitis C virus eradication

(C型肝炎ウイルス排除後の腸肝軸の回復) - 著者

- 井上 貴子1#, 中山 二郎2#, 森 宙史3、田中 優2, 4、中川 大輔2、大西 雅也5, 6, 船津 結妃2、守屋 圭7、瓦谷 英人7、渡辺 久剛8、須田 剛生9、近藤 泰輝10, 11, 12、井出 達也13、柿﨑 暁14、三馬 聡15、末次 淳5、川田 一仁16、渡辺 崇夫17、飯尾 悦子12、百田 理恵2、鈴木 穣6、坂牧 僚18、渡邊 綱正19、渡邊 丈久12、長岡 克弥12、日浅 陽一17、寺井 崇二18、吉治 仁志7、豊田 敦3、黒川 顕3、田中 靖人12* (#は共同筆頭著者、*は責任著者)

- 所属

- 1. 名古屋市立大学, 2. 九州大学,3. 国立遺伝学研究所、4. JSR株式会社、5. 岐阜大学、6. 東京大学、7. 奈良県立医科大学, 8. 公立学校共済組合東北中央病院、9. 北海道大学、10. 仙台厚生病院、11. 仙台徳洲会病院、12. 熊本大学、13. 久留米大学、14. 高崎総合医療センター、15. 長崎大学、16. 浜松医科大学、17. 愛媛大学、18. 新潟大学、19. 聖マリアンナ医科大学

- 掲載学術誌

- 学術誌名 JHEP Reports

- DOI番号

- 10.1016/j.jhepr.2025.101494

お問い合わせ先

研究に関するお問い合わせ

名古屋市立大学大学院医学研究科 准教授 井上貴子

Tel:052-858-7305 Fax:052-853-8192

E-mail:clinoue”AT”med.nagoya-cu.ac.jp

熊本大学大学院生命科学研究部 教授 田中靖人

Tel:096-373-5146 Fax:096-371-0582

E-mail:ytanaka”AT”kumamoto-u.ac.jp

九州大学大学院農学研究院 教授 中山二郎

Tel:092-802-4737

E-mail:nakayama”AT”agr.kyushu-u.ac.jp

報道に関するお問い合わせ

熊本大学 総務部総務課広報戦略室

Tel:096-342-3269 Fax:096-342-3110

E-mail:sos-koho”AT”jimu.kumamoto-u.ac.jp

名古屋市立大学 病院管理部経営課経営係

Tel:052-858-7116 Fax:052-858-7537

E-mail:hpkouhou”AT”sec.nagoya-cu.ac.jp

九州大学 広報課

Tel:092-802-2130 Fax:092-802-2139

E-mail:koho”AT”jimu.kyushu-u.ac.jp

AMEDの事業に関するお問い合わせ

日本医療研究開発機構(AMED)

感染症研究開発事業部 感染症研究開発課

Tel:03-6870-2225 Fax:03-6870-2243

E-mail:hepatitis”AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

関連リンク

掲載日 令和7年7月28日

最終更新日 令和7年7月28日