プレスリリース 1,000人を超える医師を対象とした大規模な横断研究の結果、「研究公正意識の低さ」が明らかに―臨床研究における研究公正を推進させるエビデンス構築―

プレスリリース

兵庫医科大学

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

兵庫医科大学(所在地:兵庫県西宮市、学長:野口光一)臨床疫学講座 教授 森本剛らの研究グループは、2020年3月、日本全国で臨床研究を実施している1,100人の医師を対象に大規模な横断研究を行い、「多くの医師は受動的に研究公正に関する教育を受けていること」「普段の研究活動において研究公正を意識している医師は半数程度であること」「オーサーシップや研究組織の透明性などへの意識が高くないこと」「研究公正に関する学習が受動的であれば、不適切な研究活動に繋がりやすいこと」などを明らかにし、英国医師会雑誌(BMJ Open)で報告されました。

研究背景について

研究者における研究公正への関心や教育機会、研究活動の実態は、これまで曖昧にされてきた部分があり、日本のみならず、国際的にも課題とされてきました。昨今では、適切ではない研究活動が世界中で散見され、研究者に対する公正・倫理教育の必要性が認識されつつあり、多くの組織では研究公正や研究倫理教育が実施されています。臨床研究においては、医療機関に所属する医師などの医療従事者が研究活動を行うことが多く、これまでも公正や倫理に反する発表が繰り返し報告されてきており、多くの研究組織で実施されてきた研究公正や研究倫理教育の有効性には限界があると考えられます。

上記の背景より、本学の研究グループでは、国内の1,100人の医師を対象とした、世界初の大規模な横断研究を行い、研究公正に関する学習や意識、研究活動に関する解析結果を報告しました。

研究方法について

- 対象者

- 症例報告を除く、臨床研究を過去5年間に実施したことがあり、200床以上の医療機関に勤務する65歳以下の医師

- 調査時期

- 2020年3月1日~2020年3月31日

- 対象人数

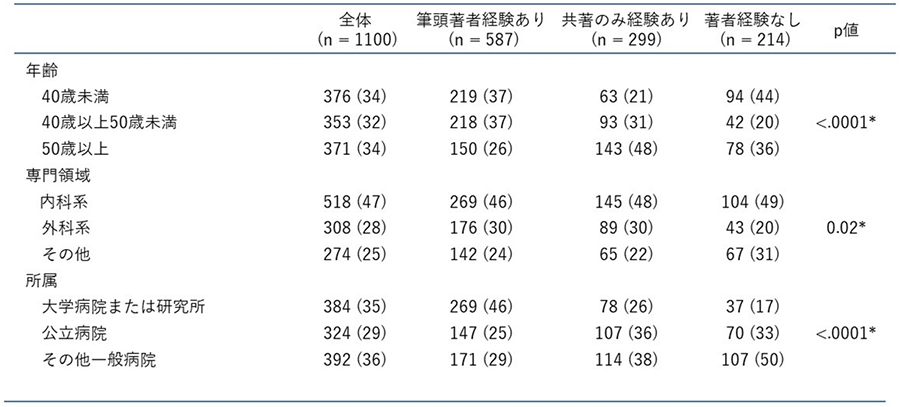

- 1,100人(大学病院所属または研究所35%)(表1)

- 調査内容

- ①研究公正の学習の受講動機、②研究公正の意識、③研究公正の知識・経験、不適切な研究活動について

40歳未満、40歳以上50歳未満を含めると66%となり、3分の2がいわゆる研究を積極的に実施する世代の医師であり、内科系は47%、大学病院または研究所に所属する医師は35%であった。これらは厚生労働省発表の統計(※)とほぼ同じ割合であり、代表性を担保している。

- ※参考

- 厚生労働省発表 平成30年(2018年)医師・歯科医師・薬剤師統計の概況統計の概要

1 医師

研究公正(研究倫理教育)の受講経験及び動機

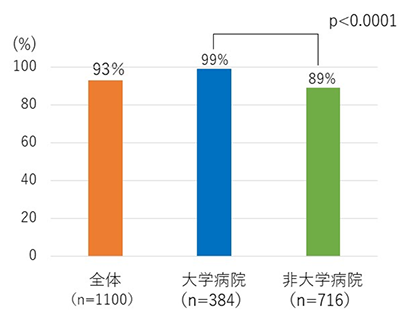

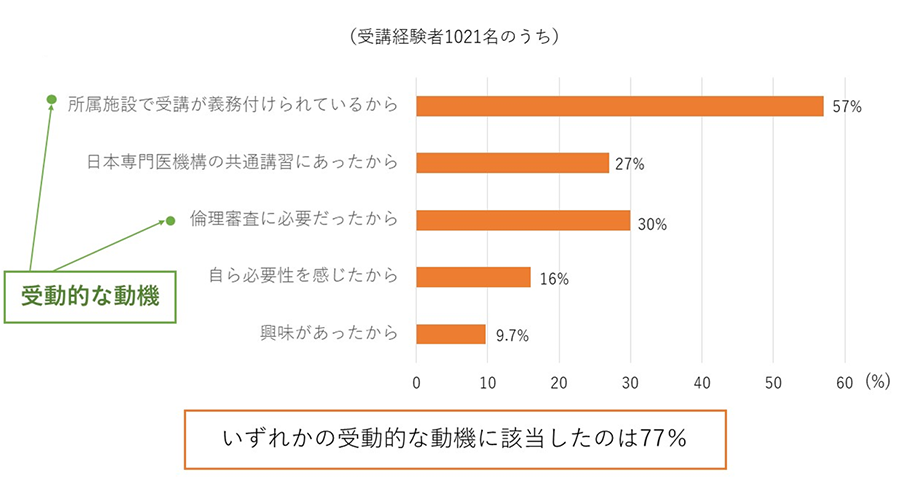

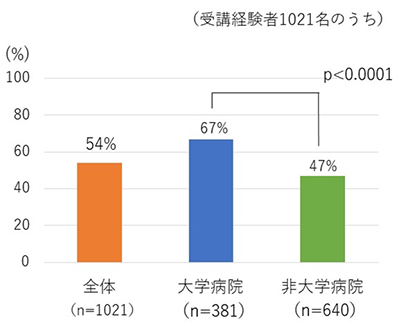

臨床研究を実施している医師の93%は研究公正(研究倫理教育)を受講しているが、大学病院以外に所属する医師の受講率は89%と有意に低く(図1)、受講動機の77%は受動的であり(図2)、受講後に研究公正を意識している研究者の割合は54%であった(図3)。

※上記「いずれかの受動的な動機に該当したのは77%」は複数回答を除いた分を表している

研究公正の意識

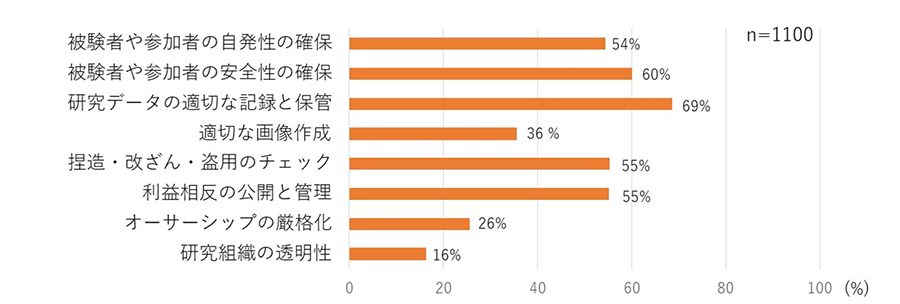

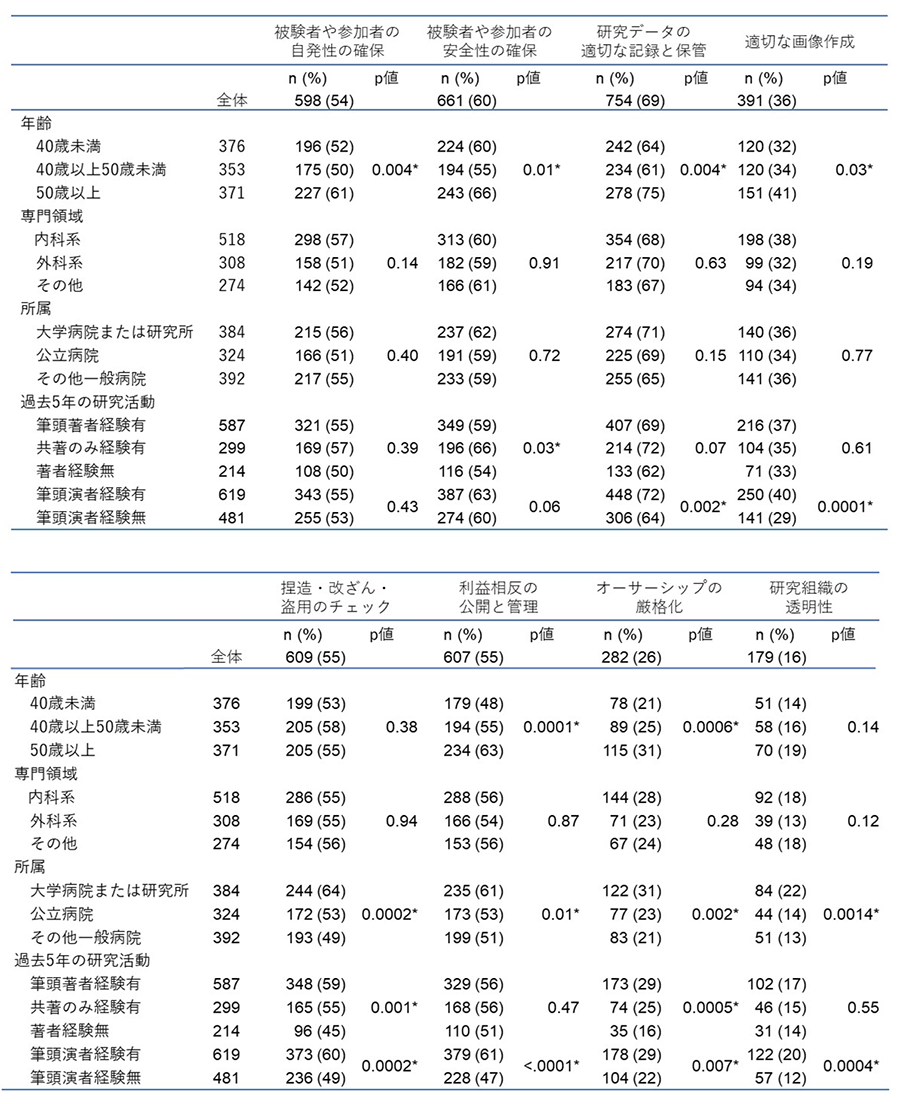

研究公正の観点から見て、被験者や参加者の自発性、安全性の確保、データの正確性、ねつ造・改ざん・盗用のチェック、利益相反への意識は50%を超えるが、「適切な画像作成」や「オーサーシップの厳格化」、「研究組織の透明性」に対する意識は36%、26%、16%と低く(図4)、これらの意識は所属機関や実際の研究活動、研究公正に関する学習活動に関連している(表2)。

研究公正の知識・経験、論文不正について

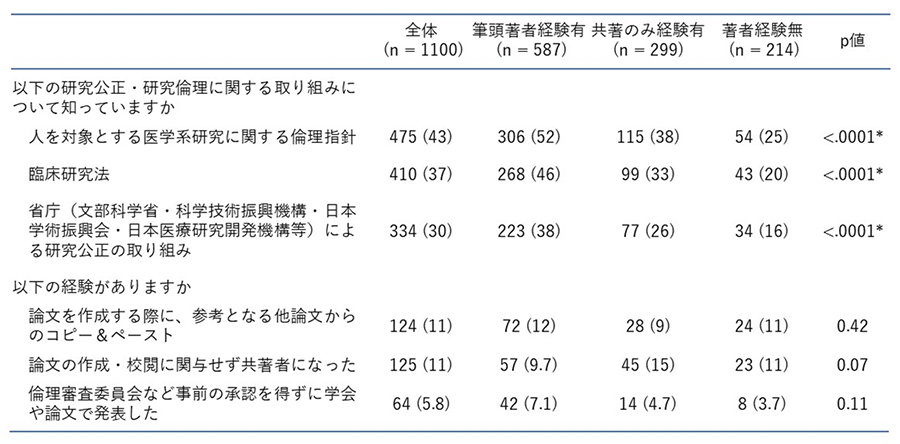

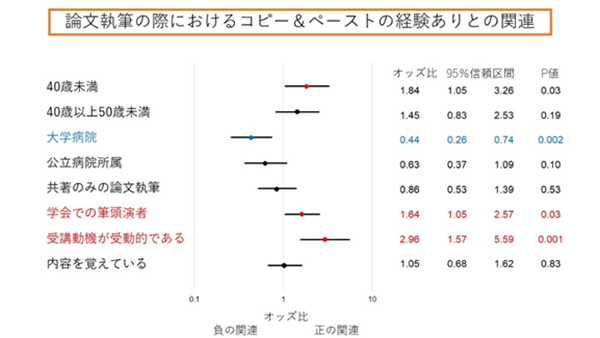

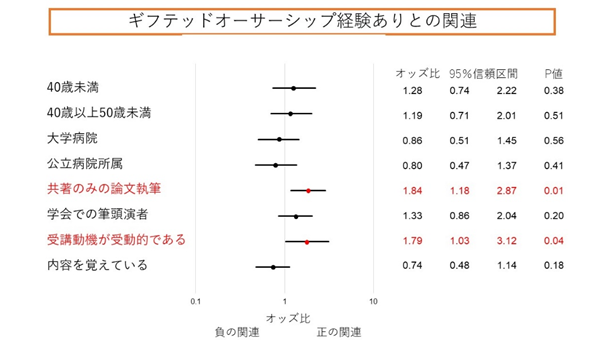

研究公正に関する制度や施策に関する認知度は低く、倫理指針でも43%、臨床研究法は37%、省庁の施策は30%の認知度であった(表3)。また、不適切な研究活動として調査した論文執筆におけるコピー&ペースト、ギフテッドオーサーは11%と決して稀ではなく、「研究公正(研究倫理教育)の受講動機が受動的であった」医師は、不適切な研究活動に関与しやすいことが明らかとなった(図5)。

今後の展望

本研究は、1,100人の医師(大学病院または研究所所属35%)を対象に、「不適切な研究活動を尋ねる」など、これまでにない試みを大規模かつ繊細な調査で実施した。本来は回答したくない「グレーな研究活動として調査した論文執筆におけるコピー&ペースト、ギフテッドオーサー」の回答(11%)については、過小評価されている可能性が高く、研究公正に抵触する潜在的事案はもっと多いと推察される。しかしながら、不適切な研究活動に「研究公正(研究倫理教育)の受動的受講」が関連していることが示唆されており、普段の現場で感じていることと合致すると考えられる。

我が国では、所属施設における義務化された講演会やe-learningなどの受動的な研究公正教育が中心であるが、今後は研究公正を推進させるための「能動的な教育方法の導入」が求められる。

今後は、医療分野の研究開発において推進体制の構築を行っている専門機関「国立研究開発法人日本医療研究開発機構」と兵庫医科大学臨床疫学講座教授 森本剛らの研究グループとの共同体制により、本研究から得られた知見を元に構築した、研究公正を推進させるエビデンス「研究公正高度化モデル開発支援事業(研究倫理教育に関するモデル教材・プログラムの開発)」を推進し、能動的研究倫理学習プログラムを医師間で広く展開していきたい。

本研究成果に関する論文は、日本時間2021年10月22日(金)2時5分(米国太平洋標準時10月21日(木)10時5分)に、英国医師会雑誌「BMJ Open」の電子版に掲載されました。

論文情報

- 掲載医学誌

- 「BMJ Open」(21st October, 2021)電子版

- doi

- 10.1136/bmjopen-2021-052351

- 論文タイトル

- Experience and awareness of research integrity among Japanese physicians: A nationwide cross-sectional study

- 著者

- Rie Nishimura1, Jiro Takeuchi1, Mio Sakuma1, Kazutaka Uchida1,2, Miki Higaonna3, Norito Kinjo1,2, Fumihiro Sakakibara1,2, Tsukasa Nakamura4, Shinji Kosaka5, Shinichi Yoshimura2, Shinichiro Ueda6, Takeshi Morimoto1

- Department of Clinical Epidemiology, Hyogo College of Medicine, Nishinomiya, Japan

- Department of Neurosurgery, Hyogo College of Medicine, Nishinomiya, Japan

- Faculty of Medicine, Health Sciences, University of the Ryukyus, Nishihara, Japan

- Department of Infectious Diseases, Shimane Prefectural Central Hospital, Izumo, Japan

- Shimane Prefectural Central Hospital, Izumo, Japan

- Department of Clinical Pharmacology and Therapeutics, University of the Ryukyus, Nishihara, Japan

お問い合わせ先

学校法人兵庫医科大学 総務部 広報課

〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号

TEL:0798-45-6655 FAX:0798-45-6219

E-mail:kouhou“AT”hyo-med.ac.jp

学校法人兵庫医科大学

AMED事業に関すること

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 研究公正・業務推進部 研究公正・社会共創課

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

TEL:03-6870-2211 FAX:03-6870-2246

E-mail:kenkyuukousei“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

関連リンク

掲載日 令和3年10月22日

最終更新日 令和3年10月22日