成果情報 iPS細胞を用いて肺胞上皮細胞の分化評価に成功―肺の障害研究への足がかりに―

成果情報

京都大学大学院医学研究科

日本医療研究開発機構

概要

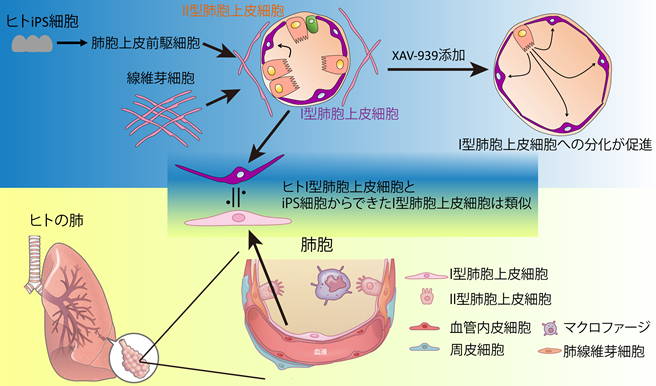

肺は、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出するガス交換を行う組織です。このガス交換に重要な役割を果たす細胞として、I型肺胞上皮細胞とII型肺胞上皮細胞があります。ウイルス感染や環境刺激によって、I型肺胞上皮細胞が死ぬことが知られており、死んだI型肺胞上皮細胞を補うためにII型肺胞上皮細胞がI型肺胞上皮細胞に分化します。間質性肺炎などの呼吸器疾患では、この分化異常が病態の一因として関与することが考えられますが、分化をヒト細胞で評価する方法がなかったため、研究の大きな制約となっていました。京都大学大学院医学研究科呼吸器疾患創薬講座後藤慎平特定准教授、金墻周平同研究員、呼吸器内科池尾聡大学院生らは、形態形成機構学萩原正敏教授、呼吸器内科平井豊博教授、東京大学大学院鈴木穣教授との共同研究において、ヒトiPS細胞から作成した肺胞上皮細胞の1細胞レベルでの遺伝子解析を行い、II型肺胞上皮細胞からI型肺胞上皮細胞が作られる過程を示しました(図1)。ヒトiPS細胞から作成した肺胞上皮細胞の培養モデルは、今後、肺の修復に関与する創薬等に役立つことが期待されます。

本成果は2020年11月27日に国際学術誌「Stem Cells」にオンライン掲載されました。

背景

II型肺胞上皮細胞1)からI型肺胞上皮細胞2)への分化は肺機能の維持に必須であり、この分化の異常は間質性肺炎3)の原因の一つと考えられるようになりつつあります。この分化を評価する方法としては、II型肺胞上皮細胞を平面で培養する方法が知られておりましたが、できた細胞がI型肺胞上皮細胞に類似していない等の問題があることがわかっています。そのため現在、適切にII型肺胞上皮細胞からI型肺胞上皮細胞への分化を評価できる方法はなく、研究の障害となってきました。

本研究グループは2014年にヒトiPS細胞から肺前駆細胞を単離して、三次元培養4)を行うことで肺胞上皮細胞を作成することに成功しました(文献1)。さらにiPS細胞から作成した肺胞上皮細胞は肺サーファクタント5)の構成成分であるサーファクタント蛋白質とサーファクタント脂質を産生しており、線維芽細胞6)とともに三次元培養することにより長期にII型肺胞上皮細胞の性質が保たれることを示しました(文献2)。iPS細胞からできたII型肺胞上皮細胞を線維芽細胞とともに3次元で培養した時に、II型肺胞上皮細胞以外の細胞が含まれることがわかっていましたが、その細胞の種類はわかっていませんでした。そこで、本研究グループでは、この細胞の種類を同定し解析することで、II型肺胞上皮細胞からI型肺胞上皮への分化を評価できるのではないかと考えました。

研究手法・成果

i.ヒトiPS細胞から作成したII型肺胞上皮細胞からI型肺胞上皮細胞へ分化

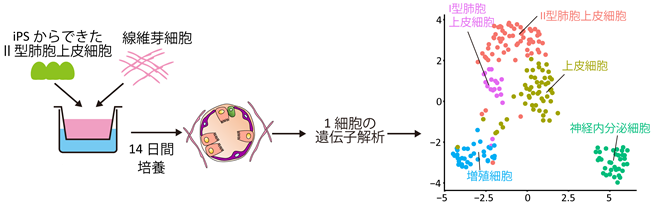

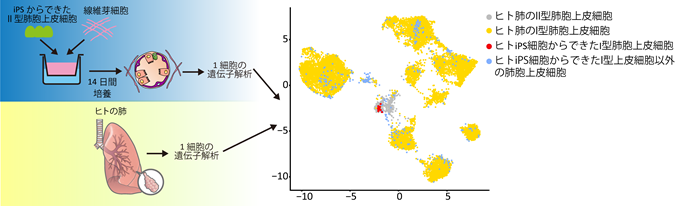

ヒトiPS細胞から作成した肺胞上皮細胞を線維芽細胞と一緒に3次元で培養した後に、含まれる細胞を1細胞遺伝子発現解析7)にて評価したところ、I型肺胞上皮細胞が含まれることがわかりました(図2)。一方で、ヒトiPS細胞から作ったII型肺胞上皮細胞だけで3次元培養しても、I型肺胞上皮細胞は含まれませんでした。これらの結果は、線維芽細胞が含まれている環境で3次元培養すると、iPS細胞から作成したII型肺胞上皮細胞がI型肺胞上皮細胞へと分化しやすいことを示唆するものです。さらに、このII型肺胞上皮細胞を線維芽細胞と一緒に3次元で培養する方法で出来たI型肺胞上皮細胞は、ヒトの肺にあるI型肺胞上皮細胞と似たような遺伝子発現パターンを示すことがわかりました(図3)。この結果は、iPS細胞からできたI型肺胞上皮細胞がヒトの肺に存在するI型肺胞上皮細胞と似た性質を有する可能性を示しており、iPS細胞からできた肺胞上皮細胞を使用することで、分化の過程を評価できることを示唆するものです。

ii.従来の方法でヒトiPS細胞から作成したI型肺胞上皮細胞との比較

iPS細胞から作成した肺胞上皮細胞を、従来の方法である平面培養によりI型肺胞上皮細胞へ分化させ、1細胞遺伝子発現解析を行ったところ、一部に正常なI型肺胞上皮を含むものの、間質性肺炎で認められるような異常なI型肺胞上皮細胞が含まれることがわかりました。これは、従来の平面培養を用いた方法では正常なI型肺胞上皮細胞への分化を評価できないことを示唆するものであり、3次元培養にてI型肺胞上皮細胞への分化を行うことが理にかなった方法であることを支持するものです。

iii.I型肺胞上皮細胞への分化の促進

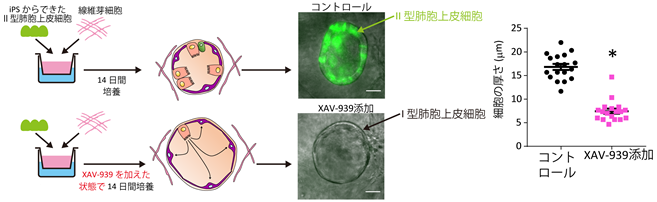

I型肺胞上皮細胞への分化を促進させるために、XAV-9398)という化合物を、3次元培養時に加えたところ、iPS細胞からできたII型肺胞上皮細胞のうち70%以上がI型肺胞上皮細胞になることを示しました。さらに、XAV-939を添加した細胞は、I型肺胞上皮細胞に特徴的な薄い細胞になるという形の変化も伴っていました(図4)。I型肺胞上皮細胞はガス交換を行うために特徴的な平たい形をしていますが、XAV-939を添加することで模倣できた可能性があると考えています。

今回の研究で、従来の方法よりも、ヒトの肺でのI型肺胞上皮細胞により類似した細胞を作成でき、ヒトiPS細胞から作成した肺胞上皮細胞が、これまで評価が困難だったI型肺胞上皮細胞に分化する過程を調べる研究に有用であることが示されました。

波及効果、今後の予定

ヒトiPS細胞は永続的な増殖能と分化能を持っているため、たくさんの肺胞上皮細胞を作成することが可能です。今回の研究により、ヒトiPS細胞を使用することで、従来の方法では評価が難しかったI型肺胞上皮細胞への分化を解析できることが示されました。ヒトiPS細胞由来の肺胞上皮細胞の培養方法は、ウイルス感染による肺障害時の修復機構研究や、間質性肺炎で認められる分化異常の研究にも役立つと考えられ、今後は呼吸に欠かせない肺胞の修復促進や肺胞上皮細胞の分化異常を制御するような治療薬開発を目指して研究を進めていく予定です。

研究プロジェクトについて

本研究は京都大学大学院医学研究科呼吸器内科学(平井豊博教授)、同呼吸器疾患創薬講座(後藤慎平特定准教授)、同形態形成機構学(萩原正敏教授)のほか、東京大学大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命(鈴木穣教授)の協力により行われました。また、本研究は日本医療研究開発機構再生医療実現拠点ネットワークプログラム(幹細胞・再生医学イノベーション創出プログラム)、日本学術振興会・文部科学省科学研究費助成事業、杏林製薬株式会社からの研究助成によって実施されました。

参考文献

- Gotoh et al. (2014). Generation of alveolar epithelial spheroids via isolated progenitor cells from human pluripotent stem cells. Stem Cell Reports 3, 394-403.

- Yamamoto et al. (2017). Long-term expansion of alveolar stem cells derived from human iPS cells in organoids. Nat Methods 14, 1097-1106.

用語解説

- 1)II型肺胞上皮細胞

- 肺の構造の維持に必須な成分である肺サーファクタントを出す細胞です。機能の低下が、種々の呼吸器疾患に関わるとされています。

- 2)I型肺胞上皮細胞

- 酸素と二酸化炭素を交換するガス交換機能に関わる平たい形の細胞です。

- 3)間質性肺炎

- さまざまな原因で肺のガス交換の場である肺胞に炎症や損傷が起こり、酸素の取り込みがうまくできなくなる進行性の疾患です。

- 4)三次元培養

- 平面培養とは異なり、厚さがある立方体内で培養する方法で、平面培養よりも生態環境に近いと言われています。

- 5)肺サーファクタント

- 肺の構造を維持するために必要な成分です。

- 6)線維芽細胞

- 結合組織を作り出す細胞です。

- 7)1細胞遺伝子発現解析

- 1つの細胞で発現しているmRNAの発現量を幅広く解析する手法のことです。

- 8)XAV-939

- Wntシグナルの阻害剤で、肺線維症モデルにおいて線維化を抑制することが知られています。

論文タイトルと著者

- タイトル

- Directed induction of alveolar type I cells derived from pluripotent stem cells via Wnt signaling inhibition

- (Wntシグナル阻害によるヒトiPS細胞由来I型肺胞上皮細胞への直接分化)

- 著者

- Shuhei Kanagaki, Satoshi Ikeo, Takahiro Suezawa, Yuki Yamamoto, Masahide Seki, Toyohiro Hirai, Masatoshi Hagiwara, Yutaka Suzuki, Shimpei Gotoh

- 掲載誌

- Stem Cells

- DOI

- 10.1002/stem.3302

お問い合わせ先

研究に関するお問い合わせ

後藤慎平(ごとうしんぺい)

京都大学大学院医学研究科 呼吸器疾患創薬講座・呼吸器内科学

TEL:075-753-4352 FAX:075-753-4414

E-mail:a0009650“AT”kuhp.kyoto-u.ac.jp

報道に関するお問い合わせ

京都大学総務部広報課 国際広報室

TEL:075-753-5729 FAX:075-753-2094

E-mail:comms“AT”mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

事業に関するお問い合わせ先

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)

再生・細胞医療・遺伝子治療事業部 再生医療研究開発課

TEL:03-6870-2220 FAX:03-6870-2242

E-mail:saiseinw“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

関連リンク

掲載日 令和2年12月24日

最終更新日 令和2年12月24日