AMEDシンポジウム2017開催レポート AMEDシンポジウム2017開催レポート:ワークショップ③ 今考える、激動の世界動向とこれからの医療研究開発(1)

ワークショップ③ 今考える、激動の世界動向とこれからの医療研究開発―AMED海外事務所から見えてきたもの―

ワークショップ③ 今考える、激動の世界動向とこれからの医療研究開発―AMED海外事務所から見えてきたもの―

- モデレータ

- 岩本 愛吉(AMED戦略推進部 部長)

- パネリスト

- 杉山 大介氏(九州大学大学院医学研究院次世代医療研究開発講座 教授)

- 前田 優香氏(国立がん研究センター研究所 腫瘍免疫研究分野 研究員)

- 佐野 多紀子(AMEDワシントンDC事務所 所長)

- 秋月 玲子(AMEDロンドン事務所 所長)

- 中村 浩(AMEDシンガポール事務所 所長)

医療分野の研究開発では国際連携がますます重要になっています。AMEDは2017年5月現在5カ国とMOC(Memorandum of Cooperation)を署名し協力体制を構築、また2016年度、米ワシントンDC、英ロンドン、シンガポールの3カ所に海外事務所を設立しました。

今回のワークショップでは、米・英・星の海外事務所所長が各国の医療研究開発の現状を報告、また橋渡し研究の現場における国際ネットワークの取り組み、若手研究者による異分野融合とグローバルネットワークなどについて発表しました。パネルディスカッションでは、AMEDがニューヨーク科学アカデミー(以下、NYAS)と連携して昨年度から開始した若手育成国際ワークショップInterstellar Initiativeをトピックとして取り上げ、イノベーションを生み出す異分野交流やグローバルリーダーの在り方について議論しました。

モデレータ:岩本 愛吉(AMED戦略推進部 部長)

このワークショップは、「今考える、激動の世界動向とこれからの医療研究開発」と題し、医療分野の研究開発に関する国際連携の在り方等について考えていきたいと思います。昨年来、米国や欧州諸国で政治情勢に大きな変化がありましたが、これらが医療分野の研究開発に及ぼす影響等について、まずAMEDの米・英・シンガポールの3つの海外事務所の所長から報告します。また、九州大学の杉山先生から研究現場における国際連携の取り組み、国立がん研究センターの前田先生からはAMEDがNYASと共同で昨年度から開催している若手研究者の国際ワークショップInterstellar Initiative等についてご報告いただきたいと思います。

佐野 多紀子(AMEDワシントンDC事務所 所長)

2017年1月のトランプ大統領誕生後、懸念されていた米国立衛生研究所(以下、NIH)長官は暫定留任となりましたが、大統領予算教書において提示されたNIHの研究開発予算案は対前年比で20%減、米国立科学財団(以下、NSF)も12%減となりました。特に、NIHの予算においては、間接経費の削減を行うことが明記されており、今後の動きが気になるところです。もう一つの動きとして、高技能者の就労ビザ要件を厳格化し、米国人を優先的に雇用すると報じられています。このような「アメリカファースト」の流れは、日本人研究者の米国における雇用にも影響していくことを懸念しています。

秋月 玲子(AMEDロンドン事務所 所長)

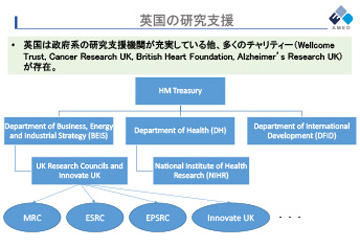

英国は政府系の研究支援機関が充実しているだけでなく、The Wellcome Trust、 Cancer Research UKなど民間団体の研究支援が手厚く、政府と同規模の予算を持っています。ロンドン事務所としては、日英の研究者の信頼関係の構築や地道なネットワーキングときめ細やかなサポートなど、単なる情報提供から具体的なアクションにつながる活動を行っています。英国のEU離脱問題によって、これまで欧州に向けられていた目が、日本を含む欧州以外の国に向けられる可能性が高くなるのではないかと考えています。

最終更新日 平成29年10月18日

![大統領予算教書における研究開発予算案[by OMB] 説明図・1枚目(説明は本文中に記載)](/content/000014727.jpg)