AMEDシンポジウム2017開催レポート:ワークショップ⑤ 医療を創るICT(2)

ワークショップ➄ 医療を創るICT AMEDが支援するICT関連事業について

ワークショップ➄ 医療を創るICT AMEDが支援するICT関連事業について

「臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業」

- 座長

- 酒巻 哲夫氏(群馬大学名誉教授/PS[プログラム・スーパーバイザー])

- 高林 克日己氏(千葉大学名誉教授/PO[プログラム・オフィサー])

- 講演者

- 大江 和彦氏(東京大学大学院医学系研究科医療情報学分野 教授)

- 阪本 雄一郎氏(佐賀大学医学部救急医学講座 教授)

- 藤井 進氏(佐賀大学医学部附属病院医療情報部 講師)

- 森川 和彦氏(東京都立小児総合医療センター臨床研究支援センター)

- 今村 知明氏(奈良県立医科大学公衆衛生学講座 教授)

- 小川 久雄氏(国⽴循環器病研究センター理事⻑)

2.PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)の利活用「多様なPHR情報の利活用を可能とする基盤技術」(臨床および臨床研究の充実のための本人に関する多種多様な情報のデジタル化・ネットワーク化及び統合的な利活用を可能とする基盤技術に関する研究)

事業の全体像

阪本 雄一郎氏(佐賀大学医学部救急医学講座 教授)

個人の健康・医療・介護情報(パーソナル・ヘルス・レコード、以下PHR)は、現在はバラバラに管理されていますが、統合されていることが理想です。基盤で構造化したものを一元管理し、本人の意思決定に基づいて、患者本人にフィードバックされるシステムが構築されるのが望ましいと考えます。今回はPHRの利活用について具体的に2例ご紹介します。

Mircaカード

藤井 進氏(佐賀大学医学部附属病院医療情報部 講師)

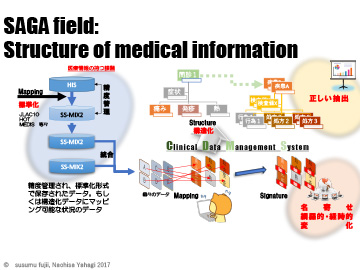

医療現場ではSS-MIXの標準化が進み、薬局、検診、行政といった分散化されたデータをいかに診療の現場で使っていくかが課題となっています。さらに、ウェアラブルデバイスの進化、エッジの効いたPHRの登場で、健康管理やライフサービスにどうやってその情報を使っていくのかなど、社会的な要求も含め診療現場外からの要因も高まっています。

そこで今後開発が活発になるであろうPHRをどう共通化し参入させるのか、同意形成を取っていくことも視野に入れる中で、多種多様な要求に耐え得るような「次世代型医療を支えるPHR基盤」を作らなければいけないと考えています。PHRと連携したライフサービスの拡大に対してマネタイズ、スキームまでも含めて多面的に考えていかなければいけません。

自らのライフケアサービスに医療情報を利用するような3次的な利用を含め、いわば「医療情報の6次化」として、最終的には安心・安全に、自らの情報を自らの意思で利活用できるようなPHR基盤を提供していかなくてはなりません。

CDMSについて

現在、PHR基盤について「医療情報の利活用」「同意取得」「利便性の向上」という3つのベクトルで整理し、CDMS(Clinical Data Management System)を研究課題にしています。

佐賀大学医学部附属病院では、自己疾病管理のPHRとして、「佐賀MIRCA(ミルカ)サービス」を開始しています。これは病院での医療情報を、患者に返して、自宅で自分のデータが見られるだけでなく、緊急時や外出先でも使えるサービスです。サービス利用するには「診療情報提供書」を病院に提出する事によって、データの所有権が利用者(患者)にあることを明確にしています。これを「同意形成」としています。同時にMIRCAサービスを申し込むと、データがMIRCAサーバに複写され、さまざまなアプリケーションを通したアクセスコントロールが可能になります。

発行される「MIRCAカード」による同意の範囲として、CDMSという機能を使い、佐賀県内で推進している「救急(99)佐賀ネット」の救急搬送情報と連携も視野に入れております。

データ構造:データが精度の高いSS-MIX2で統合された個々のデータに対して、CDMSを使って標準化と構造化のマッピングをするのですが、図のような構造化が、正しい抽出にもつながっていくと考えています。このシステムを使うと、構造体の中でサイン(Signature)していくことで、名寄せや網羅的・経時的な変化にも対応できるようになっていきます。

複数のPHRをIDでつないでいくことで利便性が向上し、データの価値観を「蓄積量」から「流通量」へのイノベーションを引き起こしたいと考えています。

母子健康情報の統合と利活用

森川 和彦氏(東京都立小児総合医療センター臨床研究支援センター)

母子健康情報関連のアプリケーションやシステムとして、➀問診システム、➁予防接種アプリ、➂電子母子手帳、➃保育支援アプリ、➄乳幼児検診アプリ、➅自治体帳票システム、があります。これらのアプリケーション間の連携がない場合、それぞれの利用者に対して、それぞれのアプリケーションに登録作業が必要となります。アプリケーション間で連携を図るために、システムの改修と設定を変更する必要がありますが、それには数千万円規模の費用と多くの時間が必要となります。6個のシステムでも、15の設定と改修が必要です。

これらのアプリケーションのデータの流通を仲介、管理するために設置するのが「CDMS」(Clinical Data Management System)です。人体で発生する状態をライブラリ化し、個人単位で時系列データとして統合管理ができるようになります。アプリケーションはこのCDMSと連携することで、セキュア(機密性を維持しながら)で自己決定権に基づいたデータの流通を可能にできます。開発コストは一般的に10分の1から、数百分の1まで低減化されます。

手入力から入力支援へ

予防接種、健診を受ける住民とその家族は、件数分の予診票に記載し病院などに持参し、それが自治体に運ばれますが、これら全て、紙ベースで運用されています。しかも、これらのデータは、自治体が帳票システムに手で入力し、これらの情報は、住民に還元されていません。

現在、紙の情報を電子化する作業に取り組んでおり、電子化によって重複業務をなくし、さらにそのデータを個人に返したり、他のサービスに提供したりしていくという環境を構築しています。

予防接種アプリ、乳幼児健診アプリから入力された情報は、CDMSによってデータの統合と再構成が行われ、LGWAN-ASPサービス(地方公共団体情報システム機構による行政事務サービスを提供する)を使ってLGWAN(総合行政ネットワーク)にデータが入っていきます。データの送受信はPOPS(Personal Condition Oriented Proxy System)を用い個人の意思により利用範囲の制御を可能にしています。

現在、複数の自治体を実証フィールドとしてシステムの導入を図っていて、住民サービスとして、今後提供されていきます。

➀国民が安心・安全に活用できるような情報基盤の整備、➁その上で医療情報を正しく効率的に利活用できるように構造化を進め、➂PHRシステムの開発・導入・参入の低コスト化を図り、➃次世代のために利活用できるような国民のポートフォリオデータの管理だと考えています。

そのためにはPHRの利用シーンを想定し利便性を高めることが重要です。こうした基盤は、本邦の世界に誇る社会福祉制度の堅持と自らの健康意識を高め、共助の精神を促すようなスキームの構築にもつながり、自らの医療情報を自らの健康長寿につなげるライフスタイルイノベーションを起こすと考えています。今後の研究をさらに発展させてまいります。

最終更新日 平成29年10月18日