成果情報 呼吸器粘膜でのインフルエンザウイルス感染防御のメカニズムを解明―世界で初めてヒト4量体IgA抗体を発見し、その撮影に成功―

成果情報

- ポイント

-

- ヒトの呼吸器粘膜で免疫として機能する分泌型IgA抗体は主に2量体と考えられていましたが、今回3量体・4量体などの多量体の形で存在することを発見し、その撮影に成功しました。

- 3量体・4量体抗体は、単量体・2量体に比べ、ウイルスを捕捉する能力が高く、季節性インフルエンザの毎年のウイルス変異にも対応できることを、ヒトの臨床試験で発見しました。

- これまでの注射型ワクチンでは誘導されない分泌型IgA抗体を産生することができる不活化経鼻ワクチンは、他の感染症予防ワクチンにも広く応用できる可能性があります。

- この研究の成果により、分泌型IgA抗体の構造と機能が明らかになったことから、今後の不活化経鼻ワクチンの開発の加速が期待されます。

- 本研究成果は、2015年6月8日(米国東部時間)発行のオンライン版「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(米国科学アカデミー紀要)」に掲載されました。

概要

厚生労働省の新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業(平成27年度より日本医療研究開発機構<以下、AMED>)において、国立感染症研究所の長谷川秀樹部長らは、ヒトの呼吸器粘膜で免疫として機能する分泌型IgA抗体が3量体、4量体などの多量体の形で存在することを発見し、その撮影に成功しました。

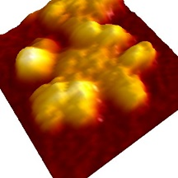

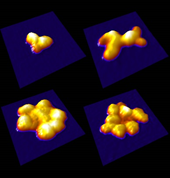

高速原子間力顕微鏡で撮影したヒト4量体IgA抗体

(上左)単量体IgA、(上右)2量体IgA

(下左)3量体IgA、(下右)4量体IgA

※多量体抗体がウイルスのHA抗原を捕捉する動画の撮影にも成功しています。

わが国において季節性インフルエンザは、毎年1000万人程度の患者が発生していると考えられています。現在一般的に使用されている注射型のインフルエンザワクチンは必ずしも感染防御に有効ではなく、効果は限定的と言われています。一方で、経鼻インフルエンザワクチンが注射型ワクチンよりも有効性が高い可能性は1960年代から示唆されています。

そこで、長谷川部長らのグループは安全で有効性の高い経鼻不活化インフルエンザワクチン開発を目指し研究を行っています。不活化全粒子抗原を用いた経鼻不活化インフルエンザワクチンに関しては年内の臨床治験開始が予定されており、数年以内の実用化が見込まれていますが、経鼻インフルエンザワクチンのヒトにおける有効性に関しては、分泌型IgA抗体が重要であろうということが分かっているのみで、より詳細な有効性作用機序の解明が求められていました。

そこで、本研究では経鼻不活化インフルエンザワクチン接種によりヒトの気道粘膜上に誘導される抗体の四次構造を分析し、その中和活性との関係性について検討することにより、ヒトにおける経鼻ワクチンの有効性作用機序の解明を目指しました。分泌型IgA抗体の多くは2量体ですが、少ないながら2量体よりも大きな多量体を形成した分泌型IgA抗体が存在する事は知られていました。けれども、これらの2量体よりも大きな多量体の分泌型IgA抗体の生体内における役割と、その形状については全く分かっていませんでした。今回の研究により、ヒトの呼吸器粘膜には2量体に加え、3量体、4量体、4量体よりも大きな多量体を形成する分泌型IgA抗体が存在することと、それらの大きな分泌型IgA抗体は2量体よりも高いウイルス中和活性を有しているほか、さらに抗原性の離れたウイルス(数年前に流行したウイルス)に対しても中和活性を持っていることを明らかにしました。

さらに、高速原子間力顕微鏡により抗体分子を1分子レベルで解析することにより、3量体、4量体IgA抗体はアスタリスクもしくは四葉のクローバーのような形状をしており、抗体外周部に存在する多数の抗原結合部位でウイルス抗原を効率良く捕らえていることも明らかになりました。これらの結果から、経鼻不活化インフルエンザワクチン接種により2量体に加え、3量体、4量体、4量体よりも大きな多量体を形成する分泌型IgA抗体がヒトの気道粘膜上に誘導されインフルエンザウイルスに対する感染防御に寄与していると考えられます。

本研究成果は、IgAの発見以来、半世紀にわたり謎となっていた2量体以上の多量体IgA抗体の形状と生理的機能の関係性を高速原子間力顕微鏡による1分子解析技術などを用いることにより明らかにした免疫学の分野における重要な発見であるだけでなく、ヒトにおいて経鼻不活化インフルエンザワクチン有効性作用機序とインフルエンザウイルス感染に対する生体免疫機構についても重要な知見をもたらし、理想的な次世代ワクチンの設計において多くの示唆を与えるものです。

今後、本研究成果により、さらに高い効果を有する次世代の経鼻不活化ワクチンの開発が一層促進される事が期待されます。

※本成果は、以下の研究課題によって得られました。

厚生労働科学研究費補助金新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業/厚生労働省

研究課題名:新興再興感染症に対する経鼻ワクチンの開発・実用化に関する研究

研究代表者:長谷川 秀樹

研究期間:平成25年9月~平成28年3月

※AMEDはこのプロジェクトで、平成27年度から研究支援担当機関の役割を果たしています。

内容に関するお問い合わせ先

長谷川 秀樹

〒162-8640 東京都新宿区戸山1-23-1

Tel:03-5285-1111

E-mail:info"AT"nih.go.jp

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

戦略推進部感染症研究課

中嶋 建介

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

Tel:03-6870-2225

E-mail:kansen"AT"amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

報道に関するお問い合わせ先

経営企画部 企画・広報グループ

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

Tel:03-6870-2245

E-mail:contact"AT"amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス"AT"の部分を@に変えてください。

詳細

研究の背景と経緯

現在、この季節性インフルエンザ流行コントロールのための不可欠なツールの一つとしてインフルエンザワクチンが存在しますが、現行の注射型のインフルエンザワクチンは必ずしも感染防御に有効ではなく効果は限定的と言われています。一方で、経鼻インフルエンザワクチンが注射型ワクチンよりも有効性が高い可能性は1960年代から示唆されています。その根拠としては、季節性インフルエンザが急性呼吸器感染症でありウイルス感染が気道の粘膜上皮に限局して起こるという感染病理学的知見と、インフルエンザウイルス感染防御には全身の免疫機構のみでなく粘膜組織の免疫機構が重要な働きをしているという感染免疫学的知見にあります(文献1)。

呼吸器や消化管などの粘膜に覆われている組織は、呼吸器感染症や消化管感染症など多くの感染症において病原体侵入および増殖の主要標的となっています。このような粘膜組織において生体側が備えている粘膜組織の免疫機構として分泌型IgA抗体が最前線で機能している事が知られています。分泌型IgA抗体は血液中に存在するIgG抗体等とは異なり、多量体を形成し粘膜組織に積極的に分泌されており、呼吸器粘液や唾液、消化管粘液、母乳などの体液中に大量に含まれています。インフルエンザウイルスの感染標的である気道粘膜上にも分泌型IgA抗体が多量にしかも絶えず分泌されており、粘膜免疫機構を担う主要な防御因子として機能しています。

これまでの経鼻ワクチンに関する研究により、注射型ワクチンは全身の免疫系を刺激し血清中のIgG抗体を誘導するものの、気道粘膜上の分泌型IgA抗体は誘導できないことが明らかになっています(文献2)。一方、経鼻ワクチンは全身の免疫系のみならず抗原投与局所及び感染の場での粘膜免疫系を刺激し、血清中IgG抗体に加えて気道粘膜上の分泌型IgA抗体を同時に誘導することができ、その結果として注射型ワクチンよりも高い有効性を持つと考えられています(文献2)。これまでに、経鼻インフルエンザワクチンとしては欧米において経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(FluMist, MedImmune)が実用化されています。このワクチンは、低温馴化培養した病原性の低いインフルエンザウイルスを鼻腔内に噴霧することで、軽微なインフルエンザウイルス感染状態をつくり免疫を誘導します(文献3)。通常の野外株に比べ増殖性は低く病原性も低いですが、生きたウイルスを使用しているため安全性の懸念から高齢者・喘息の子供・免疫不全の人・妊娠中の人などインフルエンザが重症化しやすく本来ワクチンで守られるべき人々に接種することができません。

そこで、長谷川部長らのグループは安全で有効性の高い経鼻不活化インフルエンザワクチン開発を目指し研究を行っています。経鼻不活化インフルエンザワクチンは生きたウイルスを使用せず、経鼻弱毒生インフルエンザワクチンの持つ弱点をカバーし、より安全で侵襲の少ないワクチンとして期待されています。現在、不活化全粒子抗原を用いた経鼻不活化インフルエンザワクチンに関しては年内の臨床治験開始が予定されており、数年以内の実用化が見込まれています。しかしながら、経鼻インフルエンザワクチンのヒトにおける有効性の作用機序に関しては、分泌型IgA抗体が重要であろうということが分かっているのみで多くの疑問が残されたままであり、経鼻ワクチンの有効性と安全性を高めていくためにも、より詳細な有効性作用機序の解明が求められています。

研究の内容

研究のインパクト及び今後の展開

本研究成果は、IgAの発見以来、半世紀にわたり謎となっていた2量体以上の多量体IgA抗体の形状と生理的機能の関係性を高速原子間力顕微鏡による1分子解析技術などを用いることにより明らかにした免疫学の分野における重要な発見であるだけでなく、ヒトにおいて経鼻不活化インフルエンザワクチン有効性作用機序とインフルエンザウイルス感染に対する生体免疫機構についても重要な知見をもたらしており、理想的な次世代ワクチンの設計において多くの示唆を与えるものです。

今後、本研究成果により、さらに高い効果を有する次世代の経鼻ワクチン開発が一層促進される事が期待されます。

- 文献:

- 1) S.I. Tamura, Vaccine, 28, 6393(2010)

2) E. van Riet et al., Vaccine, 30, 5893(2012)

3) H.F. Maassab, Nature (Lond.), 213, 612(1967)

4) Woof JM et al., Mucosal immunology, 4 , 590(2011)

掲載日 平成27年6月9日

最終更新日 平成27年6月9日