プレスリリース 内視鏡治療後の再度の胃がん発生リスク診断法を開発―ピロリ菌除菌後の健康人で実用化、早期発見・早期治療を目指す―

プレスリリース

国立研究開発法人国立がん研究センター

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

研究成果のポイント

- 早期胃がんの内視鏡治療後に別の胃がんが発生するリスクを、正常組織に蓄積したDNAメチル化異常の程度を測定することで診断する方法を開発した

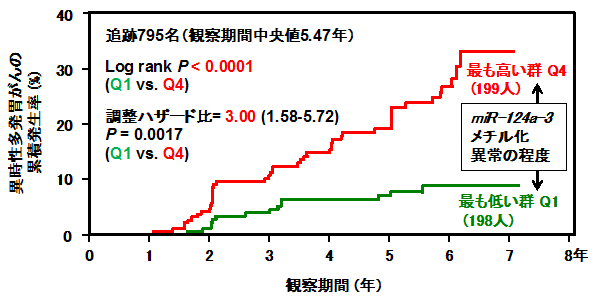

- メチル化異常の程度が最も高かったグループは、最も低かったグループの3倍胃がんになりやすいことが分かった

- この新たなリスク診断方法は、ピロリ菌除菌後健康人での胃がんリスクや他のがんのリスク診断など応用範囲が広い

国立研究開発法人国立がん研究センター(理事長:中釜斉、東京都中央区)は、胃粘膜に蓄積したDNAメチル化異常の程度を測定することにより、早期胃がんを内視鏡で治療した後に再び別の胃がんが発生するリスクを予測する新たな診断法の開発に成功しました。DNAメチル化異常とは、遺伝子暗号が変化していないにもかかわらず遺伝子が使えなくなる異常で、突然変異と同様にがんの原因となります。DNAメチル化異常は、まだがんになる前の正常な組織においても検出できるため、がんのリスク診断への応用が大きく期待されています。

本研究は、国立がん研究センター研究所エピゲノム解析分野(牛島俊和分野長、前田将宏研究員)、同中央病院内視鏡科、東京大学、和歌山県立医科大学の研究グループによるもので、内視鏡治療後の早期胃がん患者795名について、ピロリ菌除菌後に非がん部の胃粘膜のメチル化異常の程度を測定し、その後毎年の内視鏡検査による5年間の経過観察を行い別の新たな胃がん(異時性多発胃がん)が出来るかどうかを調べました。その結果、遺伝子のメチル化異常の程度が強いほど新たな胃がんが発生するリスクが高く、メチル化異常の程度が最も高かったグループの人は、最も低かったグループの人と比べて3倍胃がんになりやすいことが分かりました。

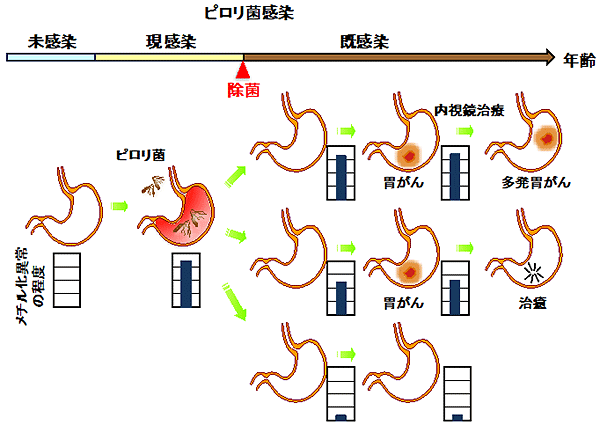

ピロリ菌の感染は胃がんの確実なリスク要因として知られています。その仕組みとして胃粘膜細胞の遺伝子にメチル化異常をもたらすことが重要であることも知られています。メチル化異常はピロリ菌除菌後も胃粘膜細胞に残って胃がんの原因となります。実際、早期胃がんの内視鏡治療後も一定の確率(年率2.0~2.5%)で別の胃がんが発生しますが、どのような場合に胃がんが発生しやすいのか分かっていませんでした。

研究成果は、消化器病の国際的トップジャーナルである「Gut」誌(イギリス)のオンライン版(12月21日付)に掲載されました。

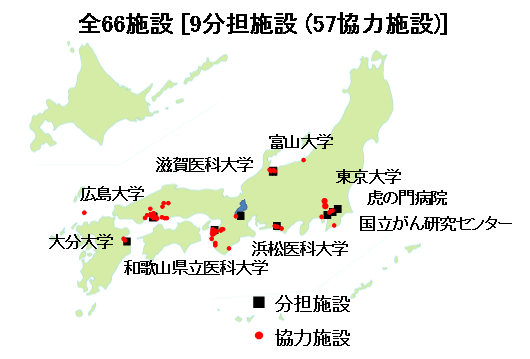

研究グループは、今回の研究成果を発展させ、ピロリ菌を除菌した健康人での胃がん発生リスク診断の実用化を目指し、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の支援を受け、胃粘膜メチル化レベルの測定により胃がんリスクを予測する多施設共同前向き臨床研究を全国66施設で実施しています。この健康人を対象とした臨床研究により、今までの生活によって蓄積した個人のリスクに応じた検診の適正化が可能になり、検診者の負担軽減および医療費削減につながるほか、胃がんの早期発見・早期治療の推進が期待されます。さらに、今回開発された技術は、他の慢性炎症を原因とするがん(肝がん、潰瘍性大腸炎由来の大腸がんなど)にも応用できると期待されます。

研究手法と結果

研究グループは、ピロリ菌感染歴のある早期胃がんの内視鏡治療後の胃がん患者826名を対象に、除菌後、胃の中の一定の場所から採取した胃粘膜(がんではない正常な胃粘膜)について、3つの遺伝子のメチル化異常の程度を測定しました。その後、毎年1回の内視鏡検査により平均5年の経過観察を行い、別の新たな胃がん(異時性多発胃がん)が出来るかどうかを調べました。826人の参加者の中で経過観察を行えた795名のうち、異時性多発胃がんが133名に発生しました。確実に最初に内視鏡で治療した胃がんとは別の胃がんであると考えられる胃がんに限っても116人に発生しました。3つの遺伝子(miR-124a-3、EMX1、NKX6-1)のうちのどれか一つのメチル化異常の程度により患者さんを4段階に分けて、胃がんの発生しやすさを比べました。その結果、miR-124a-3遺伝子においてメチル化異常の程度が最も高かったグループの人は、最も低かったグループの人と比べて3倍胃がんになりやすいことが分かりました(図1)。どの遺伝子を用いても同じような結果でした。

本研究成果により、遺伝子のメチル化異常の程度を測ることで、発がんリスクの診断が可能であることが示されました。一方で、既に一度胃がんになった人は、ピロリ菌除菌後にメチル化異常の程度が低い人においても胃がん発生のリスクが小さくないため、継続的な検診が必要であることも確認されました。

図1.DNAメチル化異常の程度による異時性多発胃がん発生率の違い

図1.DNAメチル化異常の程度による異時性多発胃がん発生率の違い

DNAメチル化異常について

私たちの生活の中では、ピロリ菌感染などで生じる慢性炎症により、メチル化異常が起こることが分かっています。除菌を行うことで胃粘膜のメチル化異常の程度はある程度低下しますが、完全には無くなりません。この残ったメチル化異常の程度が発がんリスクと相関することを、研究グループは解明してきました(図2)。

図2.ピロリ菌感染によるメチル化異常、除菌による低下、残ったメチル化の程度と発がんリスク

図2.ピロリ菌感染によるメチル化異常、除菌による低下、残ったメチル化の程度と発がんリスク

今後の展望

また、メチル化異常は慢性炎症に起因する他のがんにおいてもその原因として重要であることが知られています。従って、本研究と同様のリスク診断の手法が、肝炎ウイルスや脂肪肝を背景とした肝臓がん、潰瘍性大腸炎由来の大腸がんなどにも応用できることが期待されます。

除菌後の健康人を対象とした臨床研究について

図3.ピロリ菌除菌後健康人を対象とした臨床研究協力施設

図3.ピロリ菌除菌後健康人を対象とした臨床研究協力施設

| 東京都 | 国立がん研究センター中央病院、日本橋大三クリニック、東京大学医学部付属病院、東芝病院、虎の門病院、一志胃腸科クリニック |

|---|---|

| 神奈川県 | 徳州会湘南鎌倉総合病院 |

| 千葉県 | 亀田総合病院 |

| 静岡県 | 浜松医科大学医学部附属病院、聖隷浜松病院、浜松医療センター、JA静岡厚生連遠州病院、磐田市立総合病院 |

| 富山県 | 富山大学付属病院、富山赤十字病院、富山県済生会富山病院、高岡市民病院、厚生連高岡病院 |

| 新潟県 | 上越総合病院 |

| 滋賀県 | 滋賀医大附属病院、JCHO滋賀病院 |

| 和歌山県 | 和歌山県立医科大学付属病院、和歌山ろうさい病院、橋本市民病院、有田市立病院、国保日高総合病院、新宮市立医療センター、済生会有田病院、済生会和歌山病院、向陽病院、中谷病院、上山病院、名手病院、北出病院、NSメディカル・ヘルスケアサービス、なかた消化器・内科クリニック、上田消化器・内科クリニック、国保野上厚生病院 |

| 広島県 | 広島大学病院、国立病院機構呉医療センター、国立病院機構広島西医療センター、県立広島病院、県立安芸津病院、広島市立安佐市民病院、市立三次中央病院、広島記念病院、呉共済病院、済生会広島病院、中国労災病院、広島赤十字・原爆病院、庄原赤十字病院、広島総合病院、尾道総合病院、吉田総合病院、広島鉄道病院、三菱三原病院、マツダ病院、呉市医師会病院、安芸太田病院、本郷中央病院、河村内科消化器クリニック、益田内科胃腸科医院 |

| 大分県 | 大分大学医学部付属病院、有田胃腸病院、大分県厚生連鶴見病院 |

| 長崎県 | 長崎県壱岐病院 |

発表論文

- 雑誌名:

- Gut

- タイトル:

- High impact of methylation accumulation on metachronous gastric cancer: 5-year follow up of a multicentre prospective cohort study

- 著者:

- Masahiro Maeda, Takeshi Nakajima, Ichiro Oda, Taichi Shimazu, Nobutake Yamamichi, Takao Maekita, Kiyoshi Asada, Chizu Yokoi, Takayuki Ando, Takeichi Yoshida, Sohachi Nanjo, Mitsuhiro Fujishiro, Takuji Gotoda, Masao Ichinose, Toshikazu Ushijima

- DOI

- doi:10.1136/gutjnl-2016-313387

研究費

- 国立がん研究センター がん研究開発費

課題名「エピジェネティクスを標的とした予防・診断・治療法開発基盤の構築」 - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 革新的がん医療実用化研究事業

バイオマーカーによる早期診断技術の確立と実用化に関する研究

課題名「高精度エピゲノム胃がんリスク診断の確立と多層的食道がんリスク診断の開発」

お問い合わせ先

国立研究開発法人国立がん研究センター

研究所 エピゲノム解析分野長 牛島俊和

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1

TEL:03-3542-2511(代表) E-mail:tushijim“AT”ncc.go.jp

国立研究開発法人国立がん研究センター

企画戦略局 広報企画室

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1

TEL:03-3542-2511(代表) E-mail:ncc-admin“AT”ncc.go.jp

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)

戦略推進部 がん研究課

〒100-0004 東京都千代田区大手町一丁目7番1号

TEL:03-6870-2221 E-mail:cancer“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

関連リンク

最終更新日 平成28年12月21日