プレスリリース 世界初!脳の領域間を伝わる信号を一挙に観測できる新手法の開発に成功!脳の通信プロトコルの解読に一歩近づく

プレスリリース

学校法人玉川学園 玉川大学

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

この研究のポイントと展望

- 脳領域間を伝わるスパイク信号を効率よく追跡する新手法を開発(世界初)

- 実際に行動中のラットの大脳皮質の神経細胞のスパイク信号と出力先を同定

- 将来、脳内の神経細胞間の通信ルールの解読につながる可能性のある基盤技術

- マーモセット等の霊長類の複雑な脳の仕組みや働きを探る研究にも応用可能

玉川大学脳科学研究所(東京都町田市 所長:木村實)の礒村宜和(いそむらよしかず)教授を中心とした、玉川大学・福島県立医科大学・東北大学の共同研究グループは、世界で初めて脳領域間を伝わる信号を一挙に観測できる新手法の開発に成功しました。

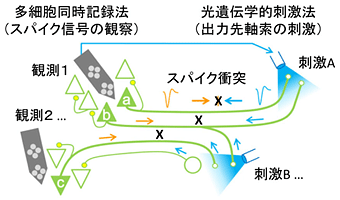

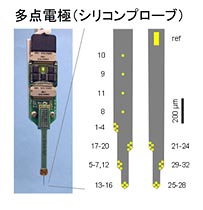

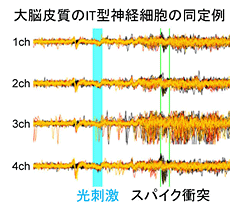

今回の研究では、「スパイク衝突」(※用語解説)という現象を利用して、多数の領域間の配線関係を並行して同定し、それらの配線を伝わるスパイク信号を同時に観測することができる新しい方法を初めて開発し、「Multi-Linc法」(マルチリンク法)と名付けました。

実際に、この手法を行動中のラットの大脳皮質に適用することで、大脳皮質に存在し出力先の異なる2種類の神経細胞を(顕微鏡で軸索の行先を確認することなく)同定するとともに、両者のスパイク信号の特性の違いや行動との関連性も見出され、本手法の有用性を実証することができました。

本研究の成果は、脳神経科学の重要な基盤技術の一つとして、異なる脳領域はスパイク信号を使って一体どのように情報をやりとりしているのか、すなわち「脳の通信プロトコル(手順)」を解読する研究の突破口を拓くことが期待されます。

本研究成果は、米国の神経科学分野の学術誌 “Cerebral Cortex”(オンライン版)に2017年1月31日(日本時間)に掲載されました。

- 掲載論文名

- In vivo spiking dynamics of intra- and extratelencephalic projection neurons in rat motor cortex

(和訳:ラット運動野における終脳内・外投射神経細胞のインビボ発火ダイナミクス)

背景

このように脳は多数の領域にわたる神経回路の配線を通しスパイク信号を伝えることで情報を処理していますが、様々な領域に出力する神経細胞が同じ領域内に混在しているため、領域間でどのようなスパイク信号がやりとりされているのかを観測することは技術的に極めて困難でした。

研究内容

図1

図1

※用語解説

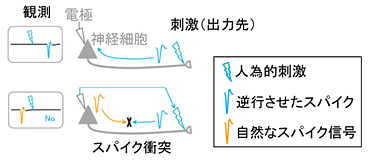

- スパイク衝突とは

- 出力先の領域に達した軸索部を刺激してスパイクを人為的に発生させた際に、そのスパイクが軸索を逆行し、神経細胞の本体から出力先に向かって軸索を伝わってくる自然なスパイク信号と衝突し、両スパイクが消失する現象のことです。スパイク衝突の検出は、軸索が出力先まで直接到達している証明となります(図5)。

今後の発展

本研究の成果は、脳神経科学の重要な基盤技術の一つとして、異なる脳領域はスパイク信号を使って一体どのように情報をやりとりしているのか、すなわち「脳の通信プロトコル(手順)」を解読する研究を促進することが期待されます。

発表誌

本研究について

執筆者一覧

玉川大学 脳科学研究所 酒井 裕

福島県立医科大学 深堀 良二

玉川大学 脳科学研究所 相馬 祥吾

玉川大学 脳科学研究科 吉田 純一

玉川大学 脳科学研究科 川端 政則

東北大学 生命科学研究科 八尾 寛

福島県立医科大学 小林 和人

玉川大学 脳科学研究所 木村 實

玉川大学 脳科学研究所 礒村 宜和

お問い合わせ先

研究内容に関するお問い合わせ

玉川大学 脳科学研究所

教授 礒村 宜和

電話:042-739-8430(研究室)

E-mail:isomura“AT”lab.tamagawa.ac.jp

取材に関するお問い合わせ

玉川学園教育企画部広報課

〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1

電話:042-739-8710

E-mail:pr“AT”tamagawa.ac.jp

AMEDの事業に関するお問い合わせ

日本医療研究開発機構 戦略推進部 脳と心の研究課

TEL:03-6870-2222

E-mail:brain-pm“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

関連リンク

掲載日 平成29年2月2日

最終更新日 平成29年2月2日