プレスリリース 理想的なC型肝炎治療を目指して―数学と実験の融合研究でC型肝炎治療を加速―

プレスリリース

国立大学法人九州大学

公立大学法人名古屋市立大学

国立感染症研究所

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

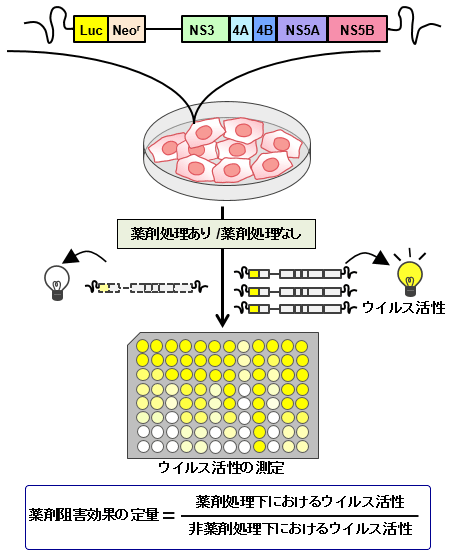

九州大学大学院理学研究院の岩見真吾准教授、国立感染症研究所の渡士幸一主任研究官は、金沢大学医薬保健学域の小泉吉輝氏、名古屋市立大学大学院医学研究科の田中靖人教授、国立感染症研究所の脇田隆字副所長らとの共同研究により、C型肝炎治療薬の効果的な組み合わせを定める方法を開発する事に成功しました。C型肝炎に対して、かつてはペグインターフェロンとリバビリンの併用療法という限られた治療法しかありませんでしたが、現在では開発が進み10種類を超える薬剤が利用可能となってきています。しかし、治療が革新的に進歩したと同時に、現在では複数の薬を組み合わせる多くの治療選択肢の中から“最も良い組み合わせ”を見つけなくてはならないという新しい問題も浮かび上がっています。研究グループは、様々な薬剤を用いたC型肝炎ウイルスの感染培養実験を実施し、得られた実験データをもとに数理モデルと呼ばれる数学的な方程式で解析し、コンピュータシミュレーションを援用する事で網羅的に薬剤組み合わせの特徴を解析しました。この研究で、現在治療に用いられている複数の薬剤の組み合わせによるウイルス抑制効果の強さを判定する手法を開発しました。これにより、今後の治療選択肢として有望な3剤組み合わせでは、現在わが国で主流である2剤併用治療と比較して大幅に薬剤耐性ウイルスの出現リスクを下げられる事が示唆されました。それぞれの薬剤の利点・欠点を補完した最適な組み合わせの薬剤開発によりC型肝炎治療が一層加速する事が期待されます。本研究の一部は、科学技術振興機構(JST)さきがけ研究、日本医療研究開発機構(AMED)肝炎等克服実用化研究事業に助成されたものです。

本研究成果は、2017年2月6日(月)午後3時(米国東部時間)に米国科学アカデミー紀要「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America(PNAS)」に掲載されました。

- 研究者からひとこと:

- 応用数学の専門家ではありますが、実験科学者と臨床科学者との融合研究を展開し、生命科学の中でも特に医学領域にある社会的に重要な問題に取り組んでいます。今回の研究は、国内では初となる応用数学と実験ウイルス学の融合研究によるC型肝炎治療に関する成果です。この様な融合研究がさらに広まればと思います。(岩見真吾)

お問い合わせ先

内容に関するお問い合わせ先

准教授・岩見真吾

電話:092-802-4297 FAX:092-802-4330

E-mail:siwami“AT”kyushu-u.org

名古屋市立大学大学院医学研究科ウイルス学分野

教授・田中靖人

電話:052-853-8191 FAX:052-842-0021

E-mail:ytanaka“AT”med.nagoya-cu.ac.jp

広報に関するお問い合わせ先

〒819-0395 福岡市西区元岡744

電話:092-802-2130 FAX:092-802-2139

E-mail:koho“AT”jimu.kyushu-u.ac.jp

AMED事業に関するお問い合わせ先

日本医療研究開発機構 戦略推進部 感染症研究課

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

電話:03-6870-2225 FAX:03-6870-2243

E-mail:hepatitis“AT”amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

掲載日 平成29年2月7日

最終更新日 平成29年2月7日