プレスリリース 脳全体を高速・精細に観察できる新技術を開発 ―脳疾患の機構と創薬研究に貢献―

プレスリリース

国立研究開発法人日本医療研究開発機構

本研究成果のポイント

- 脳は機能が異なる多数の細胞で構成されるため、そのしくみの解明には、脳全体の精密な観察が不可欠

- 脳全体を間引くことなく、神経細胞の線維も観察できる解像度で、従来に比べ数十倍速く撮影する技術を開発

- ストレス時の神経活動の変化や毒による神経変性を全脳レベルで観察でき、脳の病気の解明などに期待

- コモンマーモセット※1の全脳、ヒト死後脳※2(一部)の高精細イメージングにも成功、精神・神経疾患の創薬への橋渡し研究に期待

概要

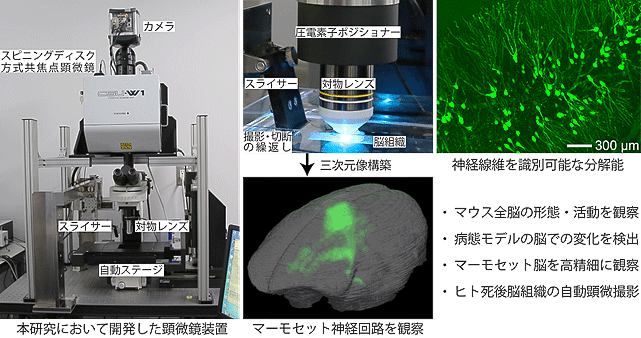

図1.本研究において開発した顕微鏡装置FASTとその応用例

FAST装置(左)。脳組織の表面付近を撮影し、振動刃のスライサーで撮影済みの部分を切除する操作を交互に繰り返して、全脳の画像を取得する(中上)。取得したイメージは、画像処理により三次元画像に再構築される。マーモセット脳(中下)、海馬の神経細胞(右上)。

認知・精神活動や運動の調節など、様々な機能を制御する脳は、多数(マウス脳は約1億個、ヒト脳では約1000億個)の細胞(神経細胞やグリア細胞と呼ばれる細胞)で構成され、領域や神経回路毎に異なる機能が担われていますが、その全体を細胞レベルで捉える研究は、技術的に困難であるのが現状です。そこで、脳の全体像を解明し、精神・神経疾患の克服を目指す研究に役立つ技術開発を目的として、FASTシステムを開発しました。

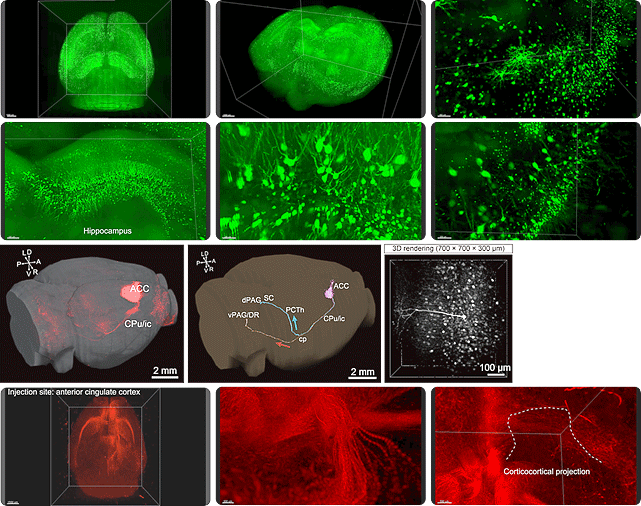

FASTは、脳組織の表面付近を、平面分解能1ミクロン(1000分の1ミリ)以下、深さ方向5ミクロンで撮影したのち、その一部を振動刃のスライサーで切断し、再び撮影することを繰り返して全体を撮影する連続切断法と、針孔写真機の原理を利用し、高速な撮影が可能なスピニングディスク共焦点レーザー顕微鏡※3を用いており、各部の構成やセッティングを精査して、最終的にマウス脳を2.4時間で撮影することが可能になりました。この解像度では、従来よりも数十倍高速であり、例えば神経線維を観察することも可能です。高精細になったことで、画像のファイルサイズはマウス脳の1色あたり約1テラバイト(1兆バイト)にもなりますが、FASTではこのような大規模な3次元の画像データを扱えるようにしました。その速さを活かして多数の脳を撮影し、正常なマウスと疾患モデル動物の脳構造を比較すること、またコモンマーモセットの全脳や、ヒトの脳(死後脳)を高速・高精細にイメージングすることも可能になりました(図2)。今後、精神・神経疾患の治療薬の開発に向けた橋渡し研究などへの応用が期待されます。

本研究成果は、神経科学分野において権威ある米国科学誌「Neuron」に6月21日(水)(米国東部時間12時、日本時間、翌6月22日(木)午前1時)に掲載されます。

マウス全脳の神経活動をArc-dVenusマウス※4を用いて可視化(最上段、2段目)。マウスの全脳における脳梁膨大後部皮質※5との神経結合の可視化(3、4段目)。

研究の背景

本研究成果が社会に与える影響(意義)

特記事項

本研究成果は、神経科学分野において権威ある米国科学誌「Neuron」の電子版に6月21日(水)(米国東部時間12時、日本時間、翌6月22日(木) 午前1時)に掲載されます。

- タイトル:

- “High-speed and scalable whole-brain imaging in rodents and primates”

- 著者名:

- Seiriki K, Kasai A, Hashimoto T, Schulze W, Niu M, Yamaguchi S, Nakazawa T, Inoue K, Uezono S, Takada M, Naka Y, Igarashi H, Tanuma M, Waschek JA, Ago Y, Tanaka KF, Hayata-Takano A, Nagayasu K, Shintani N, Hashimoto R, Kunii Y, Hino M, Matsumoto J, Yabe H, Nagai T, Fujita K, Matsuda T, Takuma K, Baba A, and Hashimoto H.

研究支援

用語の説明

- ※1 コモンマーモセット

- 霊長類に属し、マウスよりもヒトに近縁な実験動物として利用されている。他の非ヒト霊長類に属する実験動物と比べて、飼育や繁殖が容易であることから、注目されている。

- ※2 ヒト死後脳

- 医学の発展のために、ヒトの死後に献体として提供して頂いた脳組織。本研究では、福島県立医科大学の精神疾患死後脳・DNAバンクよりヒト死後脳の検体を提供して頂いた。

- ※3 スピニングディスク共焦点レーザー顕微鏡

- 高速に三次元の画像を取得できる共焦点レーザー顕微鏡の一種。ピンホール(針孔)を多数有するスピニングディスク(回転円盤)を用いることで、従来の単点のピンホールを用いた共焦点顕微鏡よりも高速に撮影できる。

- ※4 Arc-dVenusマウス

- 神経細胞の活動時に発現する遺伝子Arcの転写調節配列を用いて、活性化した神経細胞で蛍光蛋白質が発現するように設計されたトランスジェニックマウス(岐阜大・山口瞬教授らが作製)。

- ※5 脳梁膨大後部皮質

- 大脳皮質後部の内側に面した脳の領域で、記憶に関わる。安静時に活動が亢進するデフォルト・モード・ネットワークと呼ばれる神経ネットワークに含まれる。

本件に関する問い合わせ先

研究内容に関わること

大阪大学大学院薬学研究科 神経薬理学分野

教授 橋本 均 (はしもと ひとし)

電話:06-6879-8180

E-mail:hasimoto"AT"phs.osaka-u.ac.jp

事業に関わること

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 脳と心の研究課

電話:03-6870-2222 FAX:03-3222-2064

E-mail:brain-pm"AT"amed.go.jp

報道に関すること

大阪大学薬学研究科 庶務係

電話:06-6879-8144

E-mail:yakugaku-syomu"AT"office.osaka-u.ac.jp

※Emailは上記アドレス“AT”の部分を@に変えてください。

掲載日 平成29年6月22日

最終更新日 平成29年6月22日