プレスリリース ヒトES細胞からバソプレシンを分泌する視床下部―ホルモン産生ニューロンへの分化に世界に先駆けて成功!―

プレスリリース

名古屋大学

日本医療研究開発機構

名古屋大学大学院医学系研究科(研究科長:門松 健治)糖尿病・内分泌内科学の小川 晃一郎(おがわ こういちろう)客員研究員(筆頭著者)、同大学医学部附属病院(病院長:石黒 直樹)糖尿病・内分泌内科の須賀 英隆(すが ひでたか)講師(責任著者)および同大学医学系研究科糖尿病・内分泌内科学の有馬 寛(ありま ひろし)教授らの研究グループは、ヒト胚性幹細胞(ヒトES細胞)*1を用い、視床下部バソプレシン*2ニューロンを分化誘導させる方法を確立しました。

視床下部は様々なホルモンを分泌する神経内分泌組織で、体温や食欲の調節など、全身の恒常性を保つために重要な働きをしています。なかでも、バソプレシンと呼ばれる視床下部ホルモンは、私たちの体内の水分を調節する中心的な存在です。病気によってバソプレシンが分泌されなくなると、尿の量が1日数リットルに増え(これを尿崩症と呼びます)、脱水がひどくなって生命の危機に陥る場合もあります。

本研究グループはヒトES細胞を用いて、視床下部のホルモンを産生するニューロンを分化させる培養技術の確立を目指しました。胎児の発生過程を試験管内で再現する方針で培養法を工夫し、腹側あるいは背側の視床下部を限定して作ることが可能になりました。背側視床下部にした細胞を半年間培養した結果、成熟した視床下部ホルモン産生神経細胞を誘導することに成功しました。こうして得たバソプレシンニューロンは生体内同様、実際にバソプレシンを分泌し、さらに分泌刺激に対して反応を示すことを世界に先駆けて証明しました。分化効率の向上も達成しました。

本研究の成果は尿崩症の患者さんに対する再生医療の可能性を示しただけでなく、視床下部疾患の発症メカニズムの解明や新規薬剤の開発にも役立つ基本的な技術であると考えられます。本研究は文部科学省科学研究費や、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)再生医療実現拠点ネットワークプログラム「ヒトiPS細胞を用いた視床下部-下垂体ホルモン産生細胞の分化誘導法と移植方法の開発」(研究開発代表者:須賀英隆)のサポートを受けて実施され、英国科学誌『Scientific Reports』誌に掲載されます(2018年2月26日(英国時間午前10時))。

ポイント

- ヒトES細胞を用いて視床下部バソプレシンニューロンへの効率の良い分化法を確立しました。

- 視床下部内は様々な領域が集まってそれぞれの働きをしていますが、従来の分化法では特定の領域を狙って分化させることはできませんでした。本法では領域ごとに誘導できるようにしたことで、目的とするニューロンを効率良く得られます。

- この方法で得たバソプレシンニューロンは、実際にホルモンを分泌し、周囲からの刺激にも反応を示しました。

- この分化法では、バソプレシンニューロン以外にも、食欲や愛情に関わるとされる様々な視床下部ニューロンを作ることができました。

- ヒト視床下部のモデルとしての利用や、再生医療の材料としての応用が期待されます。

1.背景

視床下部・下垂体系は、様々なホルモンを制御する司令塔とも言うべき中心的な働きをしており、視床下部は体温・睡眠・食欲など、多岐にわたる生命現象をコントロールするのに重要な役割を担っています。そのうち、バソプレシンというホルモンは、主に背側視床下部で産生され、下垂体後葉*2から分泌されて血液中に拡がるホルモンで、尿量を精密に制御し、身体の浸透圧を一定の範囲内に保つ働きをしています。

視床下部や下垂体後葉の機能が低下してバソプレシン分泌が不足すると、1日に数リットルもの尿が出るようになり(尿崩症)、場合によっては高度の脱水から生命の危機に陥ることもあります。現在、根治療法は存在せず、不足しているバソプレシンを注射や点鼻あるいは内服薬で補う補充療法が行われています。しかしながら、生涯に渡ってホルモンを投与し続けなくてはならない問題点や、時々刻々と変動するホルモン必要量に対して、現行の補充治療では細やかに対応できない問題点があります。もし、生体と同じように、必要に応じてホルモンを分泌したり止めたりできる性質を持った細胞を作り出して再生医療に用いることが出来れば、これまでの補充療法よりも優れた治療法となる可能性があります。本研究ではその第一歩として、ヒトES細胞から機能的なバソプレシンニューロンを作ることを目指しました。

2.研究成果

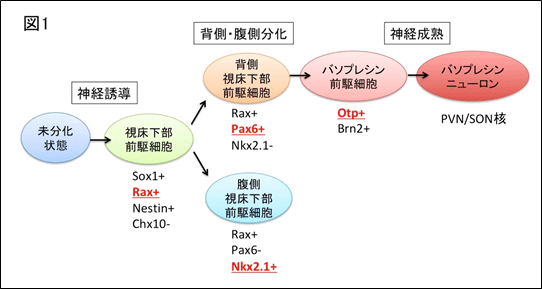

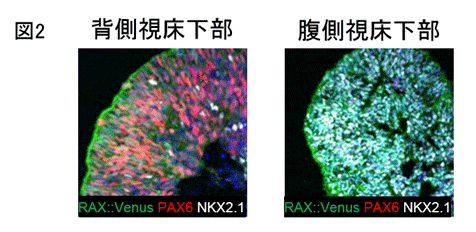

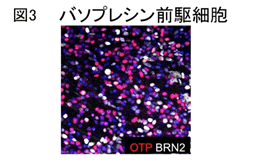

これまでに分かっている胎児内での視床下部発生過程を、ヒトES細胞を用いた試験管内培養で再現することで、目的の視床下部ニューロンへと効率よく分化誘導する方法を確立しました。生体において視床下部は腹側と背側に大きく分けられ、それぞれ異なるホルモン産生ニューロンが存在しています(図1)。本研究では、背ー腹軸の位置決めに重要な役割を果たすヘッジホッグシグナル作動薬(SAG)と骨形成タンパク質(BMP)とを作用させ、その濃度や添加期間を調節することで腹側と背側の視床下部を作り分けることに成功(図2)しました。背側視床下部からはバソプレシンニューロンのもととなる細胞(前駆細胞)が生み出されました(図1および図3)。

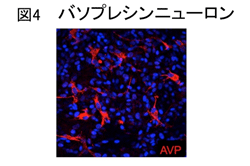

次に、長期培養技術の向上を行った結果、ヒトES細胞由来の視床下部前駆細胞を成熟させ、ホルモン産生神経細胞に分化させることに成功しました。特に、背側視床下部(図3)からは従来の10倍以上と高効率にバソプレシンニューロンが分化誘導できました(図4)。このバソプレシンニューロンからは、バソプレシンが実際に分泌されることや、分泌刺激に反応することなどを世界で先駆けて示しました。

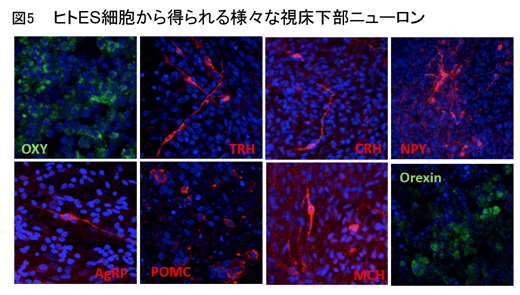

視床下部にはバソプレシン以外にも多くのホルモン産生ニューロンが存在します。私たちの開発した分化誘導法では、ヒトES細胞から、食欲や愛情に関連するホルモンなど様々な視床下部ホルモン産生ニューロンが分化してくることを示しました(図5:バソプレシンニューロン以外にも作り出すことが出来た視床下部ホルモン産生ニューロンを示しています)。

視床下部の分化模式図。

試験管内でヒトES細胞から作り出した、視床下部のもととなる細胞。

試験管内でヒトES細胞から作り出した、バソプレシンニューロンのもととなる細胞。

バソプレシンニューロン以外にも多種類のニューロンを作り出すことができました。

3.今後の展開

本研究では、ヒトの細胞で機能的な視床下部バソプレシンニューロンを作り出すことに成功しました。尿崩症に対する再生医療の基盤技術として第一歩を踏み出したと言えます。今後、ヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)*1へ技術展開していきます。

また、視床下部はヒトの脳でも非常に小さな領域であり、なおかつ生命維持に直結した働きをしているため、ヒトから直接細胞を採取してくることが難しい領域です。本分化法では、ヒト胎児の視床下部発生を再現していることから、ヒトの視床下部を試験管内で再現したモデルとしての利用や、疾患の発生メカニズムを探求するモデルとしての応用も見込めます。

4.用語説明

- 1. 胚性幹細胞(ES細胞)・人工多能性幹細胞(iPS細胞)

- 胚性幹細胞(ES細胞)とは発生初期の動物胚に存在する内部細胞塊から作られる細胞で,あらゆる種類の体細胞へ分化する能力とほぼ無限に増殖する能力を合わせ持つ多能性幹細胞の1つである。人工多能性幹細胞(iPS細胞)は皮膚などの体細胞に遺伝子を導入することによって得られる多能性幹細胞である。

- 2.バソプレシン・下垂体後葉

- 抗利尿ホルモンとも呼ばれ、視床下部の一部のニューロンで合成され、ニューロンの末端である下垂体後葉から血液中に分泌される。血液中のバソプレシンは、腎臓に働いて水の再吸収を増加させる働きをする。視床下部は、必要に応じてバソプレシンの合成と分泌を増やしたり減らしたりすることで、体内の水分量が一定になるよう厳密にコントロールしている。

5.発表雑誌

aDepartment of Endocrinology and Diabetes, Nagoya University Graduate School of Medicine, Nagoya 466-8550, Japan.

bDepartment of Physiology, Fujita Health University, Toyoake 470-1192, Japan.

cLaboratory of Molecular Biology and Histochemistry, Fujita Health University Institute of Joint Research, Toyoake 470-1192, Japan.

“Vasopressin-secreting neurons derived from human embryonic stem cells through specific induction of dorsal hypothalamic progenitors.”

Scientific Reports(英国時間2018年2月26日付けの電子版に掲載)

DOI : 10.1038/s41598-018-22053-x

6.問い合わせ先

研究内容

名古屋大学医学部附属病院糖尿病・内分泌内科

講師 須賀 英隆

TEL:052-744-2140

FAX:052-744-2212

E-mail:sugahide"AT"med.nagoya-u.ac.jp

広報担当

名古屋大学医学部・医学系研究科総務課総務係

TEL:052-744-2228

FAX:052-744-2785

E-mail:iga-sous"AT"adm.nagoya-u.ac.jp

AMED事業に関するお問い合わせ

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 戦略推進部 再生医療研究課

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-1

TEL:03-6870-2220

FAX:03-6870-2242

E-mail:saisei"AT"amed.go.jp

※E-mailは上記アドレス"AT"の部分を@に変えてください。

関連リンク

掲載日 平成30年2月26日

最終更新日 平成30年2月26日