2019年度 研究事業成果集 がんの低侵襲治療を目指す針穿刺ロボットの開発

医師が行う手技を開発した医療用ロボットが行い、低侵襲治療を実現する

医師が行う手技を開発した医療用ロボットが行い、低侵襲治療を実現する

岡山大学の平木隆夫研究教授を中心とする共同研究グループは、CT(Computed Tomography)装置を用いて、体外からターゲット(腫瘍や臓器等)に針を刺す医療用ロボットの開発に成功しました。2020年6月、開発したロボットを用いて『CT透視ガイド下アブレーション(焼灼術)』の医師主導治験が岡山大学病院にて開始され、第1症例が施行されました。

取り組み

医師がCT撮影を行い、CT画像をモニター確認しながら、がん(またはターゲット)に特殊な針を刺し、がんを死滅(焼却・冷凍等)させる治療をCTガイド下アブレーションといいます。

肝臓や腎臓などにできたがんに有効で、体の表面を切ることなく、針を刺す(針穿刺)だけで治療が行えるのが最大の特徴です。低侵襲であり(患者の体に優しく)、超高齢社会を迎えるがん治療に最適で、今後ますます需要が増えてくると考えられます。

今後、医療における人工知能(AI)やロボットの有効活用は不可欠となります。実際にダ・ヴィンチなどの手術支援ロボットを用いた手術は、先進国で急速に普及しつつあります。

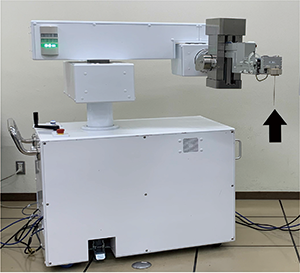

本共同研究グループは、岡山大学医学部と工学部の連携(医工連携)、民間企業との連携(産学連携)にて、CTガイド下アブレーション施行の際に用いる医療用針穿刺ロボット(図1)の開発し、医師主導治験を開始しました。

成果

針穿刺ロボットを開発した後、人体模型や動物を用いて多くの実験を行い、ロボットの安全性と性能評価を実施しました。

人体模型を用いた実験では、人の手で行う穿刺とロボットによる穿刺の比較試験を行い、ロボット穿刺は、術者(操作者)が被ばくすることなく、人の手と同等の高精度で行えることが示されました。

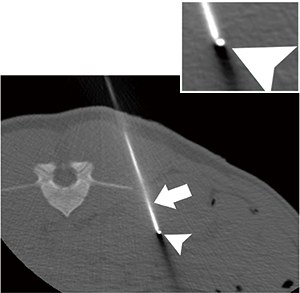

また、動物(ブタ)実験において、ロボットを用いた肝臓、肺、腎臓および臀筋の様々な部位への針の穿刺について、安全かつ精確に行うことができることが確認されました(図2)。

これらの結果を踏まえ、2018年には人における初めての臨床試験(図3)を10例実施し、全例、ロボットを用いた針穿刺に成功しました。

このようなCTガイド下針穿刺用ロボットで臨床試験を行ったのは日本国内で初めてであり、世界では2例目です。

展望

2020年6月より開発ロボットを用いて、がんに対する低侵襲治療である「CTガイド下アブレーション」の医師主導治験を開始しました。本治験結果が良好であれば、開発ロボットの薬事承認と製品化に向けて大きな前進となり、様々なメリットが期待されます。

具体的なメリットとしては、手技の手ブレがない精確な針穿刺、医師の手では困難な症例の治療が可能、治療時間の短縮、術中の患者(医師・スタッフも含め)のCTによる被ばく低減があります。

また、ロボット操作はコントローラを用いるので、ゲーム世代の若い医師には極めて容易に操作が可能で、経験の少ない若手医師でも高度な治療が可能になると期待されます。さらに、遠隔医療への応用も見据え、5G通信を用いたロボットの遠隔操作は、医師の少ない僻地で最先端の高度ながん治療の応用も期待されます。

将来的には、ロボットにAIを搭載し、自動学習させればロボットが全自動で治療を行うことも実現するかもしれません。人の手による医療技術は既に成熟し、今後技術の大幅な向上は見込めませんが、ロボットの医療への活用は様々な発展性を秘めています。

最終更新日 令和3年8月13日