AMEDシンポジウム2017開催レポート:ワークショップ⑤ 医療を創るICT(4)

ワークショップ➄ 医療を創るICT AMEDが支援するICT関連事業について

ワークショップ➄ 医療を創るICT AMEDが支援するICT関連事業について

臨床研究等ICT基盤構築・人工知能実装研究事業

- 座長

- 酒巻 哲夫氏(群馬大学名誉教授/PS[プログラム・スーパーバイザー])

- 高林 克日己氏(千葉大学名誉教授/PO[プログラム・オフィサー])

- 講演者

- 大江 和彦氏(東京大学大学院医学系研究科医療情報学分野 教授)

- 阪本 雄一郎氏(佐賀大学医学部救急医学講座 教授)

- 藤井 進氏(佐賀大学医学部附属病院医療情報部 講師)

- 森川 和彦氏(東京都立小児総合医療センター臨床研究支援センター)

- 今村 知明氏(奈良県立医科大学公衆衛生学講座 教授)

- 小川 久雄氏(国⽴循環器病研究センター理事⻑)

4. MedicalArts「車中泊・避難所でのエコノミークラス症候群に対する災害時スクリーニング技術の開発」(熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト[Kumamoto Earthquakes thrombosis and Embolism Protection Project])

小川 久雄氏(国⽴循環器病研究センター理事⻑)

熊本地震の車中泊におけるエコノミークラス症候群の問題の検討として、「熊本地震血栓塞栓症予防プロジェクト」(KEEP Project)を立案し実行してきました。2016年4月14日(前震)、4月16日(本震)に発生した熊本地震ですが、非常に余震が多かったという特徴がありました。そのため、非常に多くの方が車中泊をしました。震災時の車中泊では、脱水や長時間同じ姿勢のため下肢に血流がうっ滞し血栓ができやすくなります。その時の血栓で一番怖いのは、それが飛んで肺に詰まることで、「肺塞栓」となり突然死の危険もあるのです。これをエコノミークラス症候群と呼んでいます。

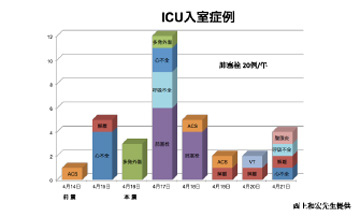

済生会熊本病院では、今まで年間平均で20例の肺塞栓の症例がありましたが、今回は本震から2日間の、17日と18日に集中し、10例の肺塞栓患者が来院したのです。このことに疑問をいだき、熊本県の循環器グループで全体を調べました。

肺塞栓はエコノミークラス症候群

震災時に突然死を起こした症例もあり、これがエコノミークラス症候群だったことがわかり、「エコノミー症候群は怖い」ということが多く知れわたることになりました。

KEEP Projectでは活動をする上で都合がよかったことがあります。それは当時、私が日本循環器学会の代表理事をしており、しかも地震の半年前まで熊本大学医学部循環器内科教授をしておりましたので、熊本の全病院の循環器内科医を良く知っている状況にあったことです。そのおかげで、行政にも働き掛けることができ、日本循環器学会が中心になってエコノミークラス症候群対策に動くことができたことです。そのためマスコミも報道し、患者さんも非常に注意するようになりました。

震災時の静脈血栓症対策で有名な榛沢和彦先生や、国立循環器病研究センターからも特殊なドクターカーで支援に駆け付けました。また県の協力もあり、ホームページに刻々とエコノミー症候群の人数を報告、「エコノミークラス症候群」対策が浸透していきました。慢性期になると発症は減ってきましたが、最終的に51人がエコノミークラス症候群と診断され、そのうち42人が車中泊だったのです。

深部静脈検診も大々的にやろうということで、2016(平成28)年4月19日~5月31日に2426人に検診を実施し、全体の9.9%に深部静脈血栓症が見つかりました。その結果、エコノミークラス症候群のリスク因子は年齢が高いこと、睡眠薬を飲んでいること、下腿腫脹、下腿表在静脈瘤のあることであるという事が分かりました。

検診はさらに拡大し、2016年の12月15日まで3203人に実施し、9.3%が陽性でした。陽性例のフォローアップでは死亡例はありませんでしたが、肺塞栓を起こした例が3例ありました。

ポータブルエコーの遠隔診断は可能か

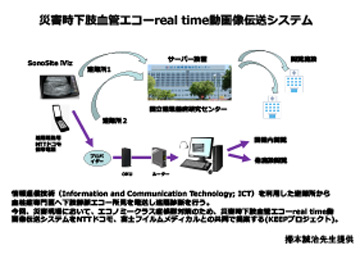

現場の話を聞いてみると、深部静脈血栓症のスクリーニングとして使われる血中D-dimer検査は、外傷があると上昇することもあり、なかなかスクリーニングのマーカーになりづらく、下肢静脈エコー検査が一番だということでした。しかし震災現場ではエコーを運び検査を行う事が困難であり、専門医が常に常駐しているわけではありません。そこで、いわゆる「Information and Communication Technology (ICT)を利用した専門医による遠隔診断」が可能かどうか、国立循環器病研究センターで研究を始めています。

震災現場でポータブルエコーを使い、携帯電話を利用した回線システムで静脈血栓症の専門施設などに動画を転送して専門医より診断を受けます。スマホより少し大きい装置が製品化されており、ポータブルエコーの専門技師でなくても使いやすく工夫されており、性能の高さも確認されています。

今年の予算でこの搬送システムを整備すれば、震災地からのリアルタイムエコー動画を、国立循環器病研究センター内や地域の病院で閲覧、診断可能になります。

残される薬機法の問題

ただ、遠隔動画転送によるリアルタイム動画転送システムで診断することはプログラム医療機器として認証を受ける必要があるのではないかという薬機法の問題が指摘されています。このシステムの「診断」は、認証を受けているSonosite iVizという機器の「機能」を用いて行っています。画像は全く加工せず現場での検査そのままの画像が送られ、診断は専門医が行うので、薬機法の問題にはならないだろうと考えています。また、特に緊急災害の場合は、薬機法の問題は震災時に限定として免除されるだろうという見解もあり、今後、このシステムが完全に機能するか検討してまいります。

総括

酒巻 哲夫氏

4つ分野は、実は相互に関係があり、中心にはベースになる「データ」があり、どこかで必ず「AI」が必要になります。現場でしっかりとそのデータを取る人たちが必要だという観点から、この4つは必ずつながってくるものです。

本当に今日は非常に素晴らしい研究内容と、これからの発展を期待できるお話をいただき、ありがとうございました。

最後にPSの酒巻哲夫氏が4つの講演についてそれぞれ総括を行い終了しました。満席の状態で、関心の高さが伺われ、講演時間は予定を上回り、熱のこもった議論が行われました。

最終更新日 平成29年10月18日