アーカイブ 日本人発の遺伝子検査キット開発で、免疫調節剤「チオプリン製剤」の副作用を回避する

角田 洋一

東北大学病院 消化器内科下部消化管グループ 助教

「私はね、町医者になりたかったんです」角田 洋一 先生は、穏やかな口調で語った。その思いと、協力者を得ようと一歩一歩踏み込むバイタリティが、免疫調節剤の副作用発生予測に有用な、日本人に向けた遺伝的マーカーの発見、そして、驚くべき短期間で遺伝子検査キットを開発、体外診断用医薬品への承認申請を行い迅速審査へ指定されてから、わずか5カ月で体外診断用医薬品の承認取得を得るに至った原動力といえるだろう。

潰瘍性大腸炎やクローン病は消化管の炎症性疾患で、なんらかの免疫反応によって起きる難治性の疾患だ。潰瘍性大腸炎は、大腸の内側表層部分に起きる炎症、クローン病は、大腸に限らず、消化管のあらゆる場所の中層部分に起きる炎症性疾患であり、どちらもその根本的な治療法は見つかっていない。

日本人に適した炎症性腸疾患(IBD)の治療薬選択に向けて

潰瘍性大腸炎は、日本の患者数も20万人を超え、もはや日常診療で見受けられる難治性の疾患だ。

「しかも、20~30代で見つかり、その後も、一生付き合っていかなければいけない病気なんです」と角田先生は話す。外科治療も行われるが、特にクローン病は一度手術しても完治はせず、別の場所に同じような炎症性疾患が生じてくる。もちろん内科的な治療も行われるが、従来は、ステロイドを使った治療を行い、維持をしていくという治療法が一般的であった。

しかし、特に難治性のものに対する治療法は2000年代に入り急速に進化した。

2000年に血球成分除去療法が取り入れられたことを皮切りに、2006年にチオプリン製剤、2009年にタクロリムス、2010年以降には、TNF-アルファ阻害薬3剤が承認され、抗体療法が主流となったからだ。

チオプリン製剤は、その高い治療効果から世界的に(特に欧米で)ステロイド依存性の難治例に対する第一選択薬として位置づけられており、ステロイドやその他の代替療法の維持療法として非常に重要な役割を担っている。「しかし日本では、欧米ほど普及しなかった。それは、チオプリン製剤には日本人の100人に1・2人くらいの割合で、服用開始初期に急激な骨髄抑制、欧米人にはかなり低い割合でしか起こらない白血球低下症や貧血になるという重篤な副作用、リスクがあるからです」(角田先生)。

欧米では知られなかったような頻度で起きるこのチオプリン製剤による副作用。発生割合は数%で、世界的に選ばれている治療実績のある薬だとしても、この副作用の問題が解決・回避されなければ、臨床現場において医者も患者もこの治療法の選択を躊躇してしまうのだ。

アジア人特有のゲノム情報が鍵

遺伝的マーカーNUDT15遺伝子多型と副作用の関連を明らかに

答える角田先生

海外留学から日本に帰国した2013年9月当時、臨床医であった角田先生は、どのような患者が副作用を起こしやすいのかを知ることが重要と思い立ち、まずはチオプリンを使ったことがある患者から同意を得て、その血液検体を集め、ゲノム分析することで解決できないかと考えた。

「そんな矢先、韓国のグループが中心となりまとめた論文が発表されました(推薦論文1)。欧米人と違う遺伝子多型がアジア人にはあり、それによって、チオプリン製剤による副作用、とくに骨髄抑制が起きるか・起きないかが変わる、というものです。その遺伝子が、NUDT15の遺伝子多型でした」(角田先生)。

ゲノム研究が臨床の現場で、医師―患者が直面する副作用の問題を解決する1つの道しるべになるかもしれない。そう思った瞬間であった。

「確かに、この韓国のグループの論文は画期的でした。研究者としては、正直、先を越されたというか、ショッキングなものでもありました。しかし、私たちは、すでに患者の検体は集めていましたから、すぐにその検体を使って同じことを試してみました。すると、確かにNUDT15の遺伝子多型が副作用と関連が見られました。しかも、骨髄抑制だけでなく、他の副作用、特に脱毛とも強い相関があることがわかったのです」(角田先生)。

脱毛は、例えば、抗ガン剤によるがんの治療では特に"有名な"副作用だ。死に至るような副作用ではないものの、患者にとって、特にQOLを考えれば、その副作用の意味するところは大きい。特に、潰瘍性大腸炎やクローン病は、長年つきあっていかなければならない疾患であり、それを根本治療するためではなく(病状を)維持するための薬によって脱毛が起きるというのは、患者にとっては耐えがたい副作用ともいえる。

アジア人、また、日本人に特有のゲノム情報が、欧米ではあまり注目されていなかった副作用と関連し、日本人を対象としたゲノム研究が臨床において重要な役割を果たすと明らかにしたことは、2015年1月に行われた厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班(鈴木班)の平成26年度第2回総会で大きな反響を呼んだという。韓国のグループが論文発表してから、わずか数か月後の成果だった。

『ジャポニカアレイ』で、チオプリン製剤の副作用に関与するNUDT15遺伝子のコドン139を突き止める

角田先生が、AMEDゲノム創薬基盤推進研究事業の研究課題「チオプリン不耐例を判別するNUDT15 R139C遺伝子多型検査キットの開発を軸とした炎症性腸疾患におけるゲノム医療実用化フレームワークの確立」で担当しているのは、全体の総括と、実際に患者の臨床情報を集め、ゲノムDNAを提供してもらい有用なマーカーを探索・確認する臨床研究プロジェクト『MENDEL Study』の部分。

この臨床研究プロジェクトの名前を決めたのは角田先生だ。「より多くの人に知ってもらうことが大切と思ったので、名前もわかりやすいものにしました。中学生でも遺伝の法則である"メンデル"をご存じでしょう」適切な治療選択に結びつけるためには、まず、プロジェクト自体の認知を高めようと考えた。

結果、39施設の専門施設が参加し、うち全国32施設による多施設共同研究にて収集された2,630⼈の炎症性腸疾患(IBD)の患者DNAをゲノムワイド相関解析し、チオプリン製剤の副作用の発生予測に、最も適切な遺伝的マーカーがNUDT15遺伝子のコドン139であることを示すことができた(図1)。

「この研究では、欧米とは違う、アジア人、また、日本人に特有の遺伝子多型を検査することが重要でした。そのために貢献したのが、東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)で設計した『ジャポニカアレイ』と、日本人ゲノムリファレンスパネルでした。この組み合わせによって、これまでとは異なり、日本人固有の多型も含める形で、安価かつ高クオリティのゲノムデータを手に入れることができたのです」(角田先生)。

臨床現場の医師と患者、ゲノム研究者、そして、ToMMoがタッグを組むことで実現した臨床研究プロジェクトだといえるだろう。

この成果により、1%の重篤な副作用を起こす患者を判別し、危険な状態を回避して別の治療に誘導ができるだけでなく、残り99%の患者は治療を安心して受け入れることができるようになることから、チオプリン投与を要する患者すべてに恩恵がもたらされると角田先生は期待している。

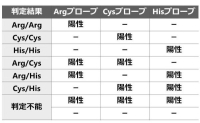

図1:コドン139についての解説

チオプリン製剤の副作用との関連において、最も重要であると特定されたコドン139とは、NUDT15タンパクの139番目のアミノ酸を決定する遺伝子配列。本来はCGTの配列でアルギニンに翻訳されるが、日本人にはTGTとなっていてシステインとなる場合や、CATとなっていてヒスチジンになっているというバリエーションがある。とくにシステインに置き換わったNUDT15タンパクは酵素活性が極めて低下すると報告されている。(資料提供:角田先生)

遺伝子多型の情報を、正確かつ迅速に検査する「NUDT15遺伝子多型検査キット」を開発

角田先生の目的は、ゲノム研究をしてNUDT15の多型と副作用が相関することを見つければそれで終わりではない。

「日々臨床の現場で困っている医師と患者にとって"使える"情報でなければならないのです。そのためには、遺伝子多型がわかったというだけではだめで、キット化してどこの病院でも簡単に使えるものにしなければ、結局、このゲノム研究の成果を臨床現場に戻すことできないと考えました」(角田先生)。

そこで、角田先生は、自ら厚生労働省等に相談するなどし、今回、研究者分担者である株式会社医学⽣物学研究所(MBL)と「NUDT15遺伝子多型検査キット」(写真2)を共同開発、臨床性能試験を行い、平成30年4月に世界で初めて体外診断⽤医薬品として製造販売承認を取得した。(2018年6月29日AMEDによるプレスリリース)

「NUDT15遺伝子多型検査キット」による測定は、末梢血の取得から遺伝子型判定まで約2時間ほどで完了するという。

「ゲノム医療が大きく取り上げられている現状においても、現在日本国内で生殖細胞由来ゲノムの遺伝多型検査として、保険適応となっているのは1種類(UGT1A1)のみです。その点では、この研究成果は、新しい遺伝子多型検査を臨床応用に導いたという意味で、大きな一歩です。特に、チオプリン製剤は安価で50年以上前からの歴史のある非常に古い薬剤。この新しい遺伝子解析技術の活用により、とても重篤な副作用が回避可能で、高額な抗体製剤を多用することが多いIBDの寛解維持治療において適切に使用することができるようになります。医療費の適正化につながることも期待しています。このように、新薬に限らず、(副作用が問題となっている)古い薬においても適切な薬剤選択につながる遺伝子検査が存在する可能性があるわけです。そういった意味でも、この研究の成果は、ファーマコゲノミクス研究自体の重要性だけでなく、従来からある多くの薬剤においても遺伝学的に見つめ直していくことの重要性を示すことができたと思います」(角田先生)

ゲノム研究の成果を、現場に戻していくことが重要だと角田先生は力説する。「チオプリン製剤の副作用を予測するNUDT15遺伝子検査の可能性が分かった当初、とても興奮しました。しかし、それを実際の臨床現場で使うにはどうしたらいいのか、「そんなのだれか偉い人がやってくれる」「こんなの自分には無理」とずっと思って逃げていましたが、多くの先輩方から「角田先生ご自身がやりなさい」と励ましをいただきました」。遺伝子検査を作るということはどういうことなのか、法的なこと、倫理的なこと、企業や特許など何もわからないところから、「私にできるのかな?」と毎日思いながら進めてきたという。「実際、途中で大きな挫折を何度も経験していますが、気が付くと、たった2年半で検査キットは実際の臨床現場で使えるところまで来ています。これは、周囲の多くの先生方のサポートはもちろん、なにより今回研究で見つかった結果がとても重要かつ患者の役に立つものだと、私自身が信じていたからだと思います」。

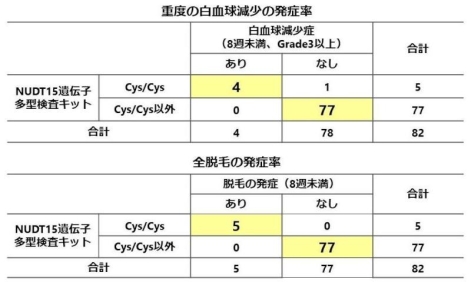

図3:NUDT15遺伝子多型検査キットの判定結果とチオプリン製剤による重篤な副作用の発症率(資料提供:角田先生)

「将来のゲノム医療のために」さまざまな薬剤の効果と副作用の解析に、高い意欲

今集まっている患者のゲノムを使って、前向きの研究も計画している。

「この研究は、多施設でIBDの患者からゲノムを集めているだけではなく、その解析結果とDNA検体をToMMoのバイオバンクに保管し、将来のゲノム医療のために活用する枠組みを作っています。チオプリン製剤の副作用を予測するNUDT15遺伝子検査は1つの成功例ですが、ここで作られた約3,500人規模の患者ゲノムコホートについては、今後もさまざまな薬剤の効果と副作用の解析が残っていますし、何より新しい治療薬がここ数年で次々と登場する予定であり、それらの効果や副作用についても今後の臨床情報の集積で、新しい解析が続けることが可能です」と角田先生は語る。

すべては、臨床現場の医師―患者のために役立てていくためのゲノム研究であることを目指しているからだ。

「個人的には、今後は患者や医師に『目に見えるゲノム医療』を目指したいと思っています。ゲノム情報はすでに解析済みですが、そこに付随する臨床データが非常に重要であり、そこには私のような臨床医が常日頃変化する時系列データをきちんと蓄積していく必要があります。研究という視点ではこの作業は重要ですが、日常の診療では、すぐに得られるものもないためなかなか主治医の先生方の協力を得づらい作業です。このような研究のためのデータベース作りは、使い方や見せ方によっては臨床で役に立つデータベースとなり、そしてさらにそこに個人のゲノム情報に基づいたさまざまな情報が目に見えるツールになれば、主治医や患者の研究への参加意識が強くなると考えています。こういうことをやってみたい、見てみたい。そんな玩具みたいなもの...と言われるかもしれませんが、本当に作ってみて、それが玩具で終わるのか、とても有用な診療支援ツールになるのか、確かめてみたいと思いませんか? そういうことや細かなアイデアはたくさんあり、毎日考えながら、あきらめずに実現に向けて進んでいます」(角田先生)。

「一人ひとりの患者と向き合って、病気をどう治していくかを一緒に考える、そういう町医者に憧れて医学部に進学したんですよ」そう語る角田先生が、現在、取り組むゲノム医療研究は、毎日送られてくる検体を相手にPCRなどの検査機器を使ってコンピューターとにらみ合うようなドライな研究に思える。「いえ、それは違います。ゲノム研究というと、臨床の現場から一番遠くにいると感じられるかもしれませんが、実際には、患者を目の前にして研究をしているようなもの。日々の治療法で悩んでいる医者と、病気で苦しんでいる患者のために、ゲノム研究を役立てていくのが私の目標なんです」と穏やかに語った。

町医者を目指していた角田先生の情熱の原点は、患者や医師に「目に見えるゲノム医療」を提供することで結実していく。

この成果により、1%の重篤な副作用を起こす患者を判別し、危険な状態を回避して別の治療に誘導ができるだけでなく、残り99%の患者は治療を安心して受け入れることができるようになることから、すべてのチオプリン投与を要する患者すべてに恩恵がもたらされると角田先生は期待している。

インタビュー動画

- コラム研究者紹介(youtube動画)

推薦論文

A common missense variant in NUDT15 confers susceptibility to thiopurine-induced leukopenia

雑誌名 Nature Genetics

号、発行年 2014 Sep;46(9):1017-20. doi: 10.1038/ng.3060.

NUDT15 polymorphisms alter thiopurine metabolism and hematopoietic toxicity.

雑誌名 Nature Genetics

号、発行年 2016 Apr;48(4):367-73. doi: 10.1038/ng.3508.

研究者経歴

1975年、青森県生まれ。2000年に東北大学 医学部 卒業。2008年に東北大学大学院医学系研究科 修了。医学博士(東北大学)。 2000年5月から2003年3月まで八戸市立市民病院 消化器内科、2003年4月から2004年3月まで十和田市立中央病院 第一内科、2008年4月から2011年8月まで東北大学病院 消化器内科の医師を務め、2011年9月から2013年9月まで米国・カリフォルニア州 ロサンゼルスのシーダーズ・サイナイ医療センター 炎症性腸疾患研究所のポスドクを経て、2013年10月から現職。専門は、内科系臨床医学、消化器内科学。

掲載日 平成31年1月16日

最終更新日 令和2年3月30日