アーカイブ 国立長寿医療研究センター バイオバンク(NCGG Biobank)

[取材協力]

NCGG メディカルゲノムセンター長 新飯田 俊平先生

NCGG 臨床検査部長 兼 NCGGメディカルゲノムセンター バイオバンク長 徳田 治彦先生

NCGGメディカルゲノムセンター データ管理部長 渡辺 浩先生

超高齢社会へと突入した日本において、加齢にともなう疾患を専門に研究・治療することの意義は大きい。これを担う国立長寿医療研究センター(NCGG)は、全国に6つある国立高度専門医療研究センター(ナショナルセンター:National Center、6NC)の1つで、2004年開設と最も新しい。もの忘れセンター、ロコモ・フレイルセンターなど高齢者に多い症状の専門外来のほか、運動機能や認知機能などを検査項目に加えた『長寿ドック』など高齢者に適した医療サービスを提供する。NCGGが「ゲノム情報の蓄積」を含むバイオバンクとしてスタートした理由は、“近年の医学研究におけるデータ駆動型疾患研究に資する、大規模な患者由来生体試料および診療情報収集”の必要性を見越したからだ。

最初から目指した「バイオバンクは、みんなが使う研究資源」

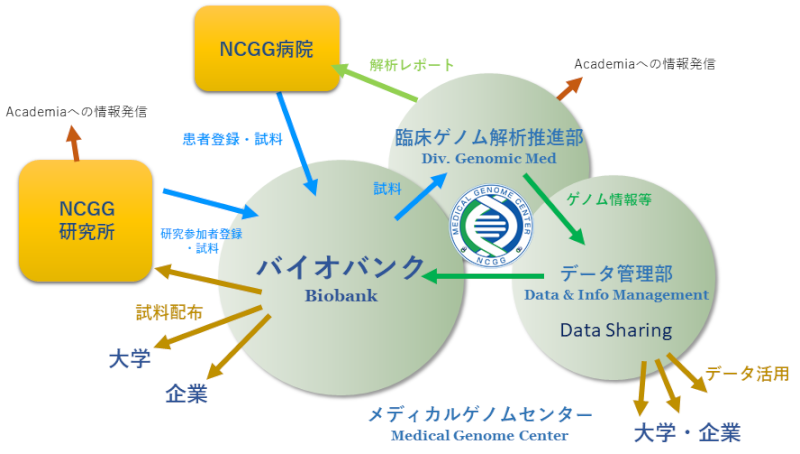

2012年にスタートしたNCGGバイオバンクは、現在はメディカルゲノムセンター(MGC)の一部署として位置づけられている。MGCの開設にあたり、NCGG内で先行するバイオバンクとの位置づけをどのようにするかに関して、新飯田 俊平 メディカルゲノムセンター長は「かなり考えた」という。だが、国が目指すゲノム医療を進めるために、"ゲノム解析をする"ことを前提とした試料・情報の収集・保管装置としてバイオバンクを置き、MGCを患者ゲノム情報の蓄積を進める研究基盤とすることを明確にした。

新飯田センター長は「自分たちの研究のために患者から生体試料を集めることは従来多々行われています。でも、第一段階の集めることで息切れしてしまって、第二段階の研究になかなか進めなかったりする。それならば、その第一段階はバイオバンクが集約的に行って、みんなが使えるようにしよう。これがバイオバンクの本来の理念で、ここ(NCGG)はそれを最初から重視したということです。試料収集が円滑にできたのは、初代バイオバンク長が病院長(現 理事長)であったことも大きかった」と話す。「自分たちの研究のために集めるのではなく、サンプルシェアリング、データシェアリングこそが大事」ということを何度となく口にした。

バイオバンクの発足にあたって、まず、NCGG内の研究室がそれぞれの研究のために保管していた既存試料を集めた。血清、血漿、脳脊髄液、尿、病理組織、便、DNAなどだ。提供者の再同意が得られなかったものや、品質の保証ができないものを除いて、1,168人を登録。2013年以降は、NCGG病院受診者や長寿ドックを受ける人などの協力を得て、毎年1000人前後が登録者となり、その人数は2018年3月末現在で7,140人となっている。これらに関する情報は、6NCによる「ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク(以下、NCBN :National Center Biobank Network )」のカタログデータベースに登録、閲覧できる状態になっている。

2013年2月には4階建てのバイオバンク棟が建ち、この中に試料の保存室やデータ解析のラボなどが集約されている。建設にはデンマークのナショナル・バイオバンクを参考にしたという。MGCの組織体制は、バイオバンク、データ管理部、および臨床ゲノム解析推進部の3つに分けられながらも、3部が一体となってバイオバンク運営を支える(図1)。NCBN関連業務は、バイオバンクとデータ管理部が担当している。バイオバンクの下には、同意を取ったり患者情報を把握して蓄積などをするバイオバンク事業推進ユニット、試料の標準化と保存、配布を担うバイオリソース管理ユニットがあり、こちらでは外部からのバイオバンキング依頼にも対応している。 バイオバンク運営に直接従事するスタッフ数は、約20名(2018年10月末現在、非専従を含む)だ。バイオバンクとしての配布(分譲)業務が始まったのは2012年から。2018年3月末までに配布された回数は112件、診療情報のみの配布を含めると、のべ1万7,877症例にのぼる。

高齢者に多い疾患を専門とするNCGGで特に力をいれているのは、認知症だ。アルツハイマー型認知症を中心に1万例の試料と脳画像データを含む臨床情報の収集のほか、ゲノム解析を進めている。

患者由来試料&データから得た分析情報もシェアリング

NCGGが収集する試料には、脳脊髄液や黄色靱帯がある。前者は、認知症や脳脊髄液が過剰になる正常圧水頭症が疑われる患者から採取したもの。後者は脊柱管狭窄症の手術で摘出されたものだ。脊柱管の後方に位置する黄色靱帯が肥厚すると、脊柱管を通る神経を圧迫してしまい、腰痛や足のしびれを引き起こす。こうした脊柱管狭窄症では、手術で靱帯を切除すると、痛みなどを軽減できる。正常圧水頭症も脊柱管狭窄症も高齢者に多い疾患で、NCGGならではの試料と言えるだろう。

例えば、黄色靱帯を受け取った研究者は、研究の目的に応じて靱帯の細胞のゲノムDNAにどのような修飾がなされているかエピジェネティックな解析をしたり、多層的なオミックス解析(トランスクリプトーム解析、プロテオーム解析、メタボローム解析)を行って、病態の研究に活用している。

MGCでは、バイオバンクの試料を配布する研究者に対し、オミックス解析の計画があるのであれば、その解析情報の共有化をお願いしている。これらのデータが共有されれば、別の研究者による二次利用も可能となる。試料・情報を一元的に集めて共有できれば、ヒト試料を用いる研究で一番手間とお金のかかる作業をしなくてすむようになる。このNCGGバイオバンクの理念は、物理的な試料レベルではなく、試料から得られるデータでも徹底したいと新飯田センター長は考える。「配布試料やデータの解析結果からどのような発見をするかは、研究者のオリジナリティティや工夫次第。研究成果の帰属先は研究者や所属企業となるべきだが、ゲノム解読データ、エピジェネティック解析のデータなどは研究資源として、ほかの研究者も使えるようにすべきだ」(新飯田センター長)。この考えは、AMEDが策定した「ゲノム医療実現のためのデータシェアリングポリシー」とも通底する。

試料の"賞味期限"を考えて

写真2:徳田 治彦 バイオバンク長

写真2:徳田 治彦 バイオバンク長研究者が、収集した試料に対して不安を感じずに利用できるよう、NCGGバイオバンクでは特に品質に気を使う。徳田 治彦 バイオバンク長は、NCGG病院の臨床検査部長でもある。

病院で採血された試料は、毎日2回、11時と14時に同じ敷地内にあるバイオバンク棟に運ばれ、保存のための処理や標識が行われる。14時以降に得られたサンプルは翌日10時の回収になるが、翌日が土曜日や祝日の場合は夕方にもう一度、回収が行われ、その日のうちに処理を終わらせるという。採血から処理までが長くても半日になるようにしている。試料の採取から凍結までの時間、遠心分離工程における所要時間や回転数などの処理条件のプロトコルを決め、実作業条件は細かく記録し、個票データ化することにより、保証できる品質を維持しているという。

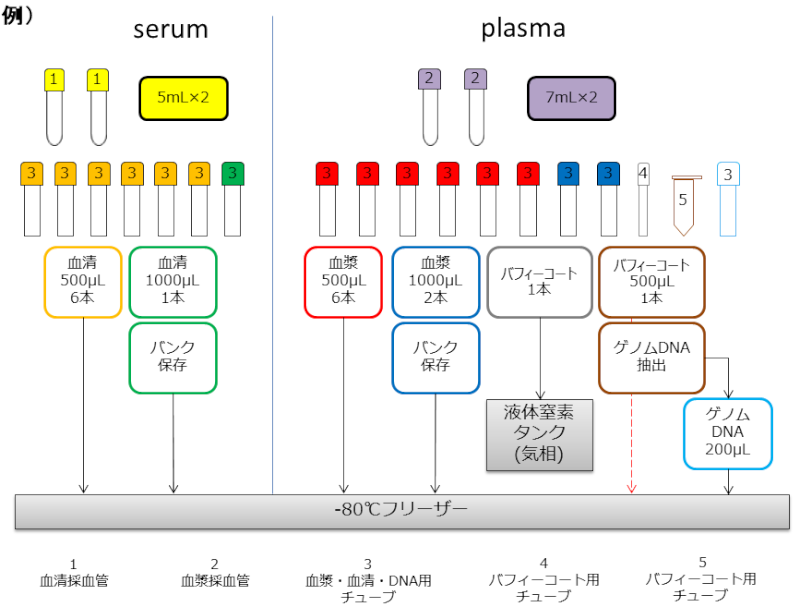

NCGGバイオバンクでは、不測の事態に備えて電気系統の異なる保存庫でも試料をストックしている。試料のチューブは、血漿は赤いキャップ、別保存の血漿(血漿S)は藤色、血清は黄色で、別保存の血清(血清S)は緑と、一目で分かるようにキャップを色分けしてある。さらに、何が何本、どこに保管されるかなどをキャップの色に合わせて色分けで図示した手順書が作業台に貼られている(写真3、図2)。人為ミスを減らすための手軽にできる有効な方法だろう。

1人の登録者からの血漿や血清をどのくらいの量に分注するのかにも、品質への配慮がある。低温保管をしているとはいえ、「保存している試料にも、いわば"賞味期限"があるのです。DNAはほぼ永久保存ができると思いますが、血漿などは冷凍保存していても、5年もすれば目で見てわかるほど量が減ります。水分が蒸発して、濃縮されているのです」と徳田バイオバンク長は話す。血漿のチューブの容量を500μlとしたのも、少なすぎると"賞味期限"が短くなってしまうからだという。チューブ1本あたりの容量が多くなると、その分、登録者あたりのチューブ数は減ってしまうが、「どんどん使われて無くなり、順次新しい試料が入ってくるのがバイオバンクの理想」と考えている。

点線は、全血の-80℃仮保管を示す。

「バンク保存」とあるものは、同一検体を2カ所に分けて保管する。

専門職員による丁寧な説明がもたらす、同意撤回の少なさ

登録者の同意が研究への利活用に支障ないよう丁寧に得られているかは、バイオバンクの利用者にとって気になるところだ。NCGGの専門分野が加齢にともなって生じる疾患であるだけに、バイオバンク登録候補者は高齢者が多い。バイオバンクによっては、新患受付時に研究目的での試料の利用に同意するかどうかを記入する仕組みになっているところがあり、NCGGの診療現場からもそのようなシステムを望む声がある。しかし、この運用は高齢者に対して詳細を説明するには難しい。同意を得るための説明は、NCGGでは医師だけでなく"リサーチ・コンシェルジュ"と呼ばれる専門職員から、より丁寧に行うことを心がけている。年間の新規登録者がだいたい1,000人、病院の開業日あたりに換算すると4~5人となるが、ほぼ同数のコンセルジュが対応していることから、その手厚さがわかる。その功績として同意撤回する例が少ないことが挙げられる。徳田バイオバンク長によると年間でも1桁止まりだという。NCGGの患者は高齢であるがゆえに、家族が一緒に来ることが多い。特にもの忘れセンターは患者が1人で来ることはまずなく、多くの場合は家族の中でもキーパーソンとなる人が同伴するという。同意取得は同伴家族と一緒に行うことから、ほかのバイオバンクでの撤回理由に挙げられる「いったんは同意したが、帰宅して家族に話したら反対された」ということがNCGGでは生じにくいのだ。

また、バイオバンクの説明で重要となる「バンクから得られるであろう研究成果は、本人の治療に活かされることはまずなく、子どもや孫世代のためのもの」という考え方も、高齢者には受け入れやすいという。孫世代をリアルなものとして実感できるからかもしれない。

情報の"関所"を設けて行き来を可能に

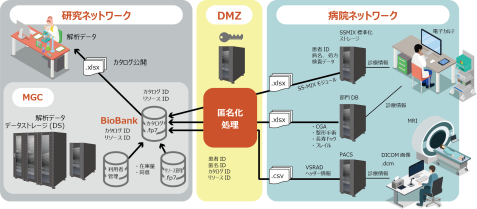

病院で取り扱うデータには、センシティブな個人情報が多いため、外部のネットワーク接続との遮断はもちろん、内部でも限定したネットワークでの接続、もしくは完全にネットワークから切り離された専用端末に保管されているケースが多い。このため他所では、病院の臨床情報をバイオバンクに入れるために、USBメモリや外付けハードディスクなどの記憶媒体に入れて、人が物理的に持ち運んでいるところもある。

その手間と紛失などのリスクを考え、NCGGでは、「病院で使う電子カルテ系とバイオバンクなどの研究系の間に中間サーバを置いて、そこで匿名化処理をするという、いわば情報の"関所"(DMZ)を設けました」と渡辺 浩 MGC データ管理部長は話す。この対応により、診療情報をネットワーク上でやり取りできるようにした。病院では患者の取り違えを防ぐためにも、実名の入った情報がやりとりされているが、バンク内ではもちろんすべてがバイオバンクID番号に置き換えられる。"関所"で、病院IDからバイオバンクID番号への変換が行われるが、誰がどのID番号になったのかは、病院のスタッフはもちろん、バイオバンクのスタッフも知らない。

一方で、データ管理部では、病院IDとバイオバンクIDの紐付けを可能にしている。これにより同じ患者から繰り返し試料を得たり、臨床データに追加したい情報が生じたりした場合に対応できる。 「紙カルテの時代には、匿名化の対応表を作って、院長室の金庫にしまっておいていたと聞いています。それをシステム化したということです。その秘密の対応表だけは非常にアクセスが困難なサーバだけに入れて、特定の目的の時にしか使えないようにしてあります」(渡辺データ管理部長)。データ管理部長は個人情報管理者でもある。

運用担当者や開発メーカーに依存しない「永続する」システムを

システムを構築する上で渡辺データ管理部長が一番重視したのは「永続性」だ。NCGGバイオバンクでは情報システムに「担当者が代わっても、メーカーの都合でシステムの仕様が変わっても、あるいは極端な話、システムが販売停止になっても、続けられることを目指した」という。

具体的には、システムに必要なプログラムを「頭から最後までを大きな設計図(ウォーターフロー)で作るのでなく、小さなプログラム単位で作って、それを組み合わせるような形でシステムを構築しました。これが、ポイントの1つだと思っています」と渡辺データ管理部長は語る。「大きく作ってしまうと、中がブラックボックスになってしまって、後の人がメンテナンスをしにくくなることがあります。そうならないように、できるだけ小さなプログラム単位で機能ごとに作っています」。シンプルで使いやすく、かつ拡張性のあるシステムであることを求めた結果だ。

このように個々の要素ごとにモジュール化したことで、例えば運用面での仕様変更が生じた場合に、プログラムの側では変更が必要なモジュールだけを直せば済むようになる。ある箇所に施した変更が、プログラム全体のほかの場所に影響を及ぼしにくくなっているのだ。

もうひとつは、汎用性を持たせるための工夫だ。「臨床情報を抽出するデータ源としては、普通、電子カルテそのものを使いますが、NCGGのシステムでは、厚労省規格のSS-MIX(Standardized Structured Medical Information eXchange)標準化ストレージからデータを抽出するようにしています」(渡辺データ管理部長)。どのメーカーの電子カルテシステムでも、SS-MIXに準拠することが求められているため、「極端なことをいえば、仮に(将来的にNCGGの電子カルテシステムを構築する)メーカーが変わっても、標準化ストレージからデータが抽出できるということになります」と渡辺データ管理部長は説明する。

」。拡張性を考慮した機能別の4モジュール(同意書/ SS-MIX連携/匿名化/検体管理)からなり、モジュール単体でも運用が可能だ。

」。拡張性を考慮した機能別の4モジュール(同意書/ SS-MIX連携/匿名化/検体管理)からなり、モジュール単体でも運用が可能だ。これらのニーズにより、アジャイル型で開発、構築されたNCGGメディカルゲノムセンター独自の生体試料情報管理システム「Biora」では、FileMakerという市販のデータベースソフトをプログラム作成の基盤エンジンとして使っている(図4)。バイオバンクからデータの提供を受けるときは、エクセルなどの表計算ソフトに取り込めるCSV形式やインターネット系のビューアーで読める形式、そしてもちろんFileMakerの形式で出力を受けることが可能だ。

もちろん、「システム的にできる」と「運用上、実施する」は別だ。現状では、研究者はまず、NCBNのサイトから、自分の研究にあった試料がどこにどれほどあるかを探すことから始めることになるだろう。NCBNのカタログ情報でわかるのは基本データ(年齢、性別、疾患名)まで。そこから先はNCGGバイオバンクに直に連絡を入れて相談することになる。

サンプルに関しては無償提供・有償分譲などを行っているが、臨床情報データに関してどこまでの情報をどういう形で出すかは、個別対応となる。詳細な臨床情報を使う研究であれば、共同研究という形にしてNCGGまで研究者に来てもらい、専用端末からデータの解析作業をするようなイメージを目指しているという。「今年度(2018年度)の目標として、MGC内にデータセンター的なものを作ろうとしているところです。そこには外部の研究者がデータにアクセスできる専用の部屋も用意しようと準備を進めています」と新飯田センター長は話す。

バイオバンク同士の連携で、健康長寿に向けた研究に貢献する

NCGGバイオバンクは2017年10月に、東北メディカルメガバンク(ToMMo)との包括的な連携をすると発表した。一般市民によるコホートを対象にするToMMoと、高齢者に特有の疾患を抱えた患者を対象にするNCGGバイオバンクが連携することで、健康長寿に向けた研究がよりやりやすくなると期待できる。

特に期待が大きいのが認知症だ。両バンクが連携すれば、NCGGが力を入れている認知症患者からの試料や脳のMRI画像などとToMMoにある健康な高齢者からの試料や画像情報の比較検討が容易かつ大規模に実施できる。

「バイオバンクの最大のメリットは研究のサンプルサイズを大規模に設定できること(OECDはバイオバンク要件の一つに十分なサンプル量を保持することを明記している)。ここ数年でたくさんのバイオバンクができました。社会システム工学では、同じようなシステムが社会にたくさんできると、総じてシステムの質の低下を招くことを指摘しています。手続きや保存条件が厳しいと簡単に収集・配布ができるバイオバンクが出現しても不思議はない。標準化された手順で十二分な数を保存しているバイオバンク同士が連携し、大規模な需要にも応えられるように準備するべきと考えました」と新飯田センター長は話す。

今後実際に連携作業に移る際には、NCGGのモジュール化したシステムは、ToMMoとのシステム間の連携には大いにプラスに働きそうだ。渡辺データ管理部長は「大きく全部を1つに作ってしまうと、これのどこを連携させたらいいのか、という話になってしまいます。モジュール化していれば、ToMMoとNCGGとの共通項を見つけて、これとこれはだいたい同じだから、ここを合わせればいい、といった構想が十分に可能になると思います」と話す。しかし、当初から今回のような連携を見据えてシステム構築をしたわけではなく、あくまでも目ざしていたのは永続性だ。「永続性を考えて汎用性を高めたら、当然、他機関との連携もしやすくなったということです」。

一方で「何の項目を入れるのかといった"臨床情報の標準化"は、今回のバイオバンク間連携に限った話ではなく、医療情報学会でも一番問題になっているところです。国を挙げて取り組むべきレベルの課題だと思っています」(渡辺データ管理部長)。

新飯田センター長は「サンプルにしても、データにしても、大事な研究資源。日本国内から得られた日本の財産」と言い切る。「それをみんなで大事に使って欲しい」。この考えが、NCGG バイオバンクすべての根幹にある。

インタビュー映像

研究者経歴

新飯田 俊平(にいだ しゅんぺい)

東京理科大学卒業。歯学博士(東北大学)。広島大学歯学部 助手、国立長寿医療研究センター研究所 研究室長、文部科学省科学技術政策研究所 客員研究官などを経て2015年4月に同センター バイオバンク長、同年10月より現職。東北大学大学院 客員教授。ISO/TC276日本委員。専門分野はデータサイエンス、分子生物学。

徳田 治彦(とくだ はるひこ)

1960年愛知県名古屋市生まれ。1984年に自治医科大学 医学部 医学科 卒業。同年より名古屋第二赤十字病院 研修医、1986年より東栄町国民健康保険東栄病院内科、1989年より名古屋大学旧第一内科に勤め、1991年に医学博士(名古屋大学)。1992年より新城市民病院内科、1995年より国立療養所中部病院(現国立長寿医療研究センター)内科。2004年より国立長寿医療センター(現国立長寿医療研究センター) 臨床検査部長、2016年からメディカルゲノムセンター バイオバンク長併任。専門分野は内科学・内分泌学。

渡辺 浩(わたなべ ひろし)

1965年静岡県静岡市生まれ。1990年に浜松医科大学 医学部 医学科 卒業。同年から浜松医科大学附属病院第一外科勤務、2007年から、同大学医療情報部に勤務。2010年から、国立長寿医療研究センターに勤務し現職に至る。専門分野は、医療情報学(標準化)。

掲載日 平成31年2月15日

最終更新日 令和2年3月30日