アーカイブ 京都大学クリニカルバイオリソースセンター

[取材協力]

京都大学クリニカルバイオリソースセンター センター長、京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学講座 教授 武藤 学先生

KBBM 代表取締役社長 田澤 裕光氏

2017年11月に設立した京都大学クリニカルバイオリソースセンターの前身は、がん患者からの検体を集めた「京都大学医学部附属病院キャンサーバイオバンク」だ。糖尿病や腎臓病などといった、がん以外の患者からの検体も扱うようになったことから「キャンサー」が外れたが、注目すべきは「バイオバンク」から「バイオリソースセンター」への変更だ。検体を収集・保管(図1)して、大学の製薬企業などに利用してもらうという事業内容に違いはないが、言葉のニュアンスとして「貯める」に重点を置くバンクから「利用する資源」を意味するバイオリソースとなっている。

「産」in「学」の産学連携モデル

京都大学クリニカルバイオリソースセンターは、収集している検体の利用率100%を目標に掲げている。現在の利用率は28%に上る(図1)。世界的に見てもバイオバンクの利用率は数%程度であることから、この数字は突出している。

これだけの目標を掲げられるのは、同センターの際だった特徴である事業の運営方式と無関係ではないだろう。同センターは事業運営をこのために新設した株式会社KBBMに委託し、財政的な事業の永続性を目指している。そして、このやり方を可能にしているのは、ビジネスの言葉を使えば「消費者が納得してお金を払えるだけの良質の商品」を提供すること。つまり、製薬会社のような利用者が使いたいと思えるような質の高い試料と、それにひも付く臨床情報を提供していることにある

「患者さんがなぜ試料を提供してくださるかというと、病気を治せるようにしてほしい、早期発見ができるようにしてほしいと思っているからです。そうした善意で提供されたものをため込んでいるというのは、ご厚意に応えていないということになる」と京都大学大学院医学研究科の教授でもある武藤学センター長は話す。だからこそ、「現在の利用率でもかなり高い数字。しかし、全部使われるのが一番良い」と考えているのだ。

どのバイオバンクも貯めるだけでなく、利用してもらうことを考えている。では、京都大学クリニカルバイオリソースセンターは何が違うのか? 製薬会社が使いたいと思うような質の高い試料と情報、そして、それだからこそ可能になった「お金が回る仕組み作り」だ。

2018年3月、京都大学と民間企業7社は新しい産学連携の枠組みをつくると発表した(図2)。連携の担い手は7社が出資した株式会社KBBMで、その新設も同時に発表された。社名には「革新的医療の架け橋を京都から(Kyoto Bridge for Breakthrough Medicine)」の思いが込められている。京都大学のキャンパス内に拠点を置く同社との産学連携は、「産」in「学」という新しい枠組みだという。

京都大学は一般社団法人をつくり(「京都大学バイオリソース事業ガバナンスホールディングス|株式会社KBBM」へ移動します)、これがKBBMのガバナンス委員会に参加して、倫理面や個人情報管理面に関してにらみを利かせる(図3)。社団法人を挟んだのは、会社には倒産のリスクがあるために、大学はKBBMの直接の株主にはなれないからだ。この社団法人は、拒否権付種類株式を所有している。要は、KBBMがやろうとしていることに対して、拒否権を発動し、試料・臨床情報の提供を引き上げることができる。「たとえば、センターからの検体を使って生物兵器の開発をするような企業と契約されたりしたら困る。そのためにガバナンスを利かせる枠組みになっているのです」(武藤センター長)。

KBBMは利益の追求やそれを目指した本業以外への事業の拡大はしない。同センターの試料や臨床情報の利用料を利用者から得るが、その収益は事業の維持とさらに良いサービスのための研究開発だけに使われる。社内に内部留保したり、配当を出したりといったことはない。

京都大学クリニカルバイオリソースセンターとKBBMの事業分担は以下の通りだ。患者の協力を得て生体試料を収集・管理し、その患者の臨床情報をデータベース化したり、個人情報を管理するのは同センターの役目。KBBMは同センターからの生体試料と臨床情報の提供を受け、代わりに事業に関する支援と利用契約費を提供する。生体試料や臨床情報を利用したい大学などの研究者や企業はKBBMと契約する。利用希望者との交渉や契約、それに係わる事務業務やデータ管理もKBBMの仕事だ。

そして、もう1つ大事な役割は「お金の管理」である。

事業の財政的な自立を目指して

「国立大学はもうけられない。でも事業は維持しなくてはならない」と武藤センター長は話す。収集した試料は液体窒素を使うような超低温保管が必要になるため光熱費はかさむし、医療現場に負担を強いない体制を作ろうとすれば、そこにも運用費や人件費がかかる。一方で国立の大学病院は、医業収入はあるものの、もともと収益を上げることを組織運営の目的にしていない。

バイオバンクジャパン(BBJ)や東北大学東北メディカル・メガバンク機構(ToMMo)といった大規模なものから大学の医学部運営のものまで、現在日本には40~50くらいのバイオバンクがあると言われている。そのほとんどは国からAMEDを通して公的資金が投入されているが、こうした支援が削減されたり、停止されたりした後の事業運営は、どのバンクにとっても頭の痛い問題だ。「事業の運営には財政的な自立しかない」(武藤センター長)。

けれども一般論として、研究や教育、治療の専門家集団であるアカデミア側が資金調達や運用を得意としないのは仕方のないことだ。しかし、「事業を回すためには、お金を回すことが不可欠であることはビジネスの世界では自明」とKBBMの田澤 裕光 代表取締役社長は言う。そこで、「産」in「学」の産学連携の担い手であるKBBMが、株式会社として法で定められている損益計算書や貸借対照表、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書などを作成して、資金の流れを計画・管理する。

さらにKBBMの田澤社長は、試料や臨床情報の利用者との"的確な価格交渉"の必要性を指摘する。

「例えば企業が1検体1万円でほしいと言われても、その金額では出せませんという話をすることになる。臨床情報もほしいのであれば、そこには手間もかかっているので、その価値を認めてくださいとお願いしている。企業が自分たちで集めようと思ったら、それなりの投資が必要です。それが短時間で簡便に入手できるというメリットと、データの質と情報量を考えたら、それなりの額を出すべきではないですか、とお話をするとわかってもらえる」(武藤センター長)。こうした交渉はKBBMが担う。

田澤社長は武藤センター長の理念に賛同してこの事業に出資した会社から参加している。バイオバンクの評価としては、利用者への試料提供が何件で、それにより何本の論文が出たといった数値を公表しているところが多い。「けれども、どのくらいの収入があったか、試料やデータが使われた結果として、どういう人たちの医療に貢献できたのかといった評価を現状出しているところはないのではないか」(田澤社長)。事業の持続可能性というのは、出した論文がちゃんと使われて、治療法や薬の開発につながり、かつ、収入につながらないといけないとの考えだ。

利用者が納得できる高品質の試料とデータ

製薬企業などにしかるべき対価を求めるとなると、当然のことながら、試料や臨床情報の質の高さが要求される。

生体試料に関しては、「いつ採取して、どういう処置をしたのかがログとして追跡されています。生物環境レポジトリのための国際団体であるISBER(International Society for Biological and Environmental Repositories)から、毎年チェックを受け、認証を得ています」(武藤センター長、詳細は「京都大学医学部附属病院キャンサーバイオバンク検体のquality checkの結果」を参照)。提供できる生体試料は全血、血漿、DNAなど。手術時に採取するがんについては、同じ患者からのがん細胞と正常細胞の両方がある。(詳細は、関連サイト情報 参考資料1「京都大学医学部附属病院バイオバンクの立ち上げから現在の運営報告」を参照)

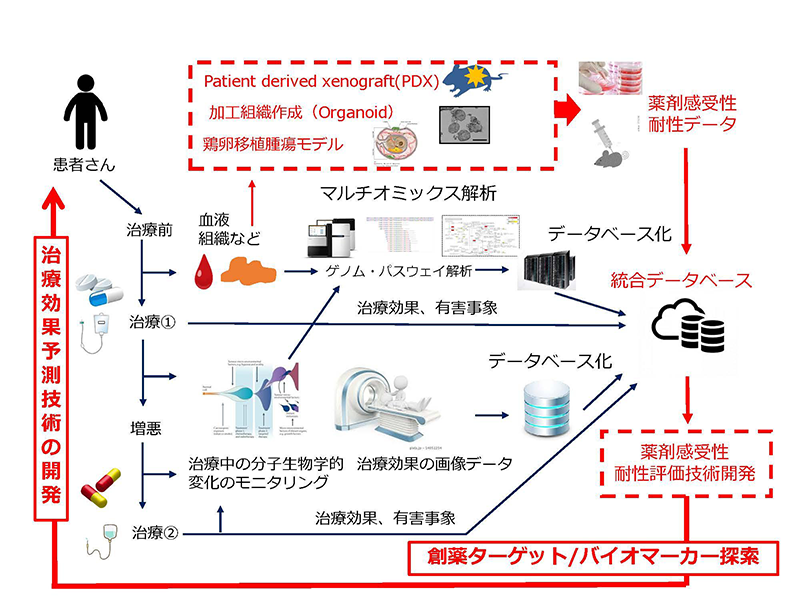

そして、臨床情報。KBBMの田澤社長が「データではなくストーリー」と表現するほどの、患者一人ひとりのデータが時系列に並んだストーリーとして蓄えられている(図4)。「例えば、ある患者が初期診断の時にどういう治療方針を立ててもらい、最初は化学療法を受け、途中でそれを断念して手術をした。その後、再発したのでこういう治療を受け、結果としてコンプリートレスポンス(完全に腫瘍が消失)となった。けれども、有害事象として白血球が減少した。あるいは逆に、有害事象はなかったけれど、ずっとプログレスディジーズ(腫瘍が20%以上・5mm以上増大)──こういうストーリーがあれば、白血球減少を抑える医薬品の開発をするとか、効果を改善するとか、開発のヒントがあります。こういうものを医薬品メーカーに提供していかなければならないと思っています」(田澤社長)

"ストーリー"を構成する具体的なデータは、以下のようなものがある。

まず、患者の最初の検査、1カ月後、3カ月後、5カ月後、12カ月後に採血をする。抗がん剤や放射線照射といった治療の前後でも採血をする。有害事象が生じたときや著しい治療効果が得られたときにもデータを取る。こうしたことが、プロトコルとなっていてすべての患者に行われている。

これらのデータはCyber Oncologyというシステムで一元化されるようになっている。Cyber Oncologyには、医師が入力する電子カルテの情報はもちろん、何か検査をしたときに検査会社から戻ってくるデータ、CTなどの画像データも一元管理できるようになっている。さらには、患者自身が診察までの待ち時間の間にタブレットで入力する「家族歴」「既往歴」「好きな食べもの」「飲酒習慣」といった問診情報や、自宅で過ごした期間中に「どんな副作用があったか」「身体のどの部位か」「どの程度か(耐えられるか、軽いか)」などといった情報も入ってくる。「こうした情報は、よほどつらい病状でない限り、患者さんは医師から聞かれないと話してくれない」と武藤センター長は話す。「診察を待っている間は患者さんも時間があるので、入力してくれます」。

前身のキャンサーバイオバンクから引き継いだものを含め、すでに3600人分ほどの試料と臨床データがあり、おもだった腫瘍はカバーできている。さらには、"健康な人"の試料もある。京都大学医学部附属病院はMRIやCTなどを使った高度な人間ドックのサービスも行っている。「医学的に"健康な人"と言える方々の試料も1000人分を越えています」(武藤センター長)。

こうした高品質の試料・データを提供できることは、「知る人ぞ知る存在になっている」(田澤社長)。宣伝めいたことをしなくても2018年3月に設立してから12月までにすでに4件の商談があり、相談を受けているものは20件以上に及ぶという。「必要最小限の人数でやっているので、対応させていただくのがやっとなほど」だと田澤社長は話す。(京都大学医学部附属病院キャンサーバイオバンクにおける「提供試料を用いた研究実績」については、「提供試料を用いた研究 | 京大病院がんセンター キャンサーバイオバンク」を参照)

オンデマンド型の試料・データ提供で共同研究

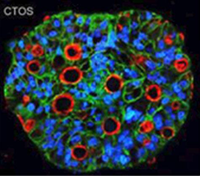

大阪府成人病センター生化学部の井上 正宏先生により開発された、がん組織のがん細胞を単細胞化することなく、細胞-細胞間接着を維持したまま細胞塊として調製・培養する新しい培養方法(CTOS:cancer tissue-originated spheroid法)によって製作したもの。大腸がんの多くは分化型腺がんであり腺管構造を示すが、がん細胞株は腺がんの特性を維持していないのに対して、このCTOSでは腺管構造が維持されていることが確認できる(赤:villin、緑 E-cadhelin、青:DAPI)。 (出典:参考資料2 "Retaining cell-cell contact enables preparation and culture of spheroids composed of pure primary cancer cells from colorectal cancer" Kondo J, Endo H, Okuyama H, Ishikawa O, Iishi H, Tsujii M et al. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108: 6235-6240)

がんなどの患者からの試料と臨床情報は3600人分、健康な人からの試料は1000人分。武藤センター長はこれらの試料や情報を、先方に渡したらそれで終わりの分譲というかたちではなく、なるべく共同研究で使っていきたいと考えている。「患者さんに何か新しい臨床情報が加わったら、それは先方にお伝えしたい。そうすると、共同研究の方がやりやすい」と武藤センター長は話す。さらには「分譲で行ったきりになってしまい何に使われるかわからない。化学兵器の開発などに使われたら困ります。やはり、共同研究という形の方が望ましい」と研究者としての社会的責任も示した。

さらには、利用者の求める試料やデータをストックから探すのではなく、研究開発の目的にあったものを新たに集めるというオンデマンド型の共同研究も重視したいと考えている。オンデマンド型では、どのような研究に使うのかがあらかじめわかっているので、採取のタイミングや方法、保存の仕方、試料の数などを最適な状態にデザインできる。ストックとして貯める必要がないというのも、利用率100%を目指すセンターからすれば好都合だ。

京都大学医学部附属病院には30の診療科があり、オンデマンド型のさまざまな研究に対応できると考えられる。とはいえ、「どの先生に相談すればよいかは、外部の人にはわかりにくい。KBBMがあらかじめどういう研究をしたいのかの要望をきちんと聞く、窓口になる」(武藤センター長)。

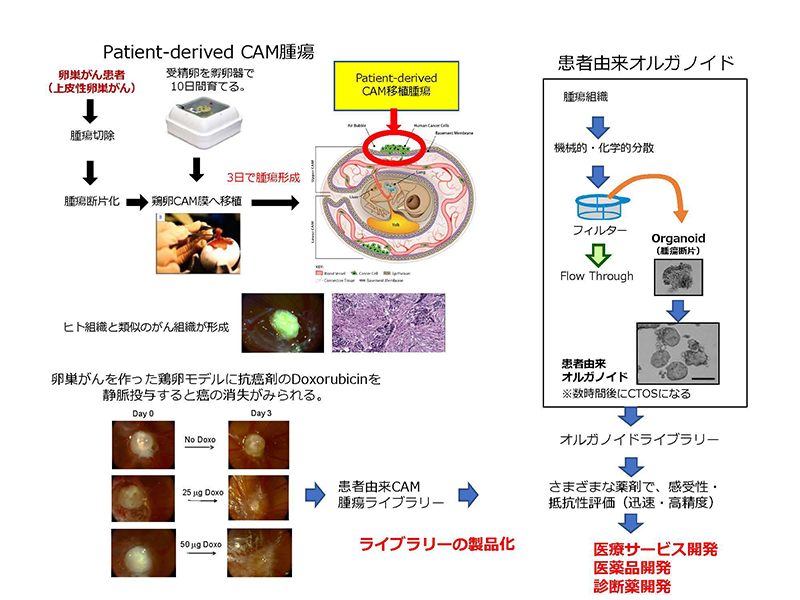

利用者にしてみれば、現在進行形のデータが得られることになる。試料は使ってしまえばそれで終わりなので、患者から提供を受けたがん細胞から、前臨床の実験に使えるようながん組織を再構築する研究も進めている。1つは患者由来の腫瘍組織を機械的・化学的に分散してCTOSを得る方法(図4)。もう1つは、鶏卵を使ってCAM腫瘍を得る方法(図5)で、有精卵のニワトリの胚に患者のがん細胞を移植し、数日かけて腫瘍を形成する。胚の血管から開発中の抗がん剤などを投与すれば、効果がわかる。

この体外に再現した患者のがん組織は、たとえば標準医療で効果の得られない患者に対して、適用外のほかの抗がん剤を試してみることなどにも使える。「患者ご本人のがん組織のいわば"分身"に対するトライアルになり得ます」と田澤社長。凍結保存もできるのでライブラリー化することも可能だ。

がん組織を体外で再構築する手法には鶏卵を使う方法のほかにもいくつかあり、その研究開発も進めている。そのための研究資金も、同センターの試料や臨床情報、ex vivoのがん組織などの提供を受ける利用者からの収益で賄いたいと考えている。

前臨床の毒性試験などはまずはマウスやラットで行われるが、ヒトとネズミの間に横たわるのは種の違いだけではない。遺伝的背景やエサ条件などのそろった実験動物と、それらの条件がすべてバラバラな患者とでは、多様性に大きな違いがある。動物実験から臨床研究への間に、多様性をもったヒト試料のライブラリーで実験ができれば、医薬品開発はずっと効率が良くなるはずだ。

先駆者の今後が、バイオバンクの将来を示す

多くのバイオバンクが公的資金の支援を受けるなかで、財政的な自立を目指した京都大学クリニカルバイオリソースセンター。高品質のものを提供することで収益を上げようとしており、すでに進んでいる実績や手が回らぬほどが大変な問合せ件数もあるが、実際に自立した運営の目処は立っているのか?

「まだわかりません。やはり商談というのはそんなに簡単には決まらないものです」と田澤社長は話す。倫理の問題、契約の問題、お金の問題、それがすべて一致しないと契約成立にはならない。そういったことを総合的に捉えた上で「大学に代わって商談をする、(適正な)見積もり算定や契約などを担う組織が必要なのです」(田澤社長)。

KBBMという委託先を創設したという京都大学の取り組みは、まだスタートしたばかりだ。「事業の継続性」という悩みへの解決策として、今後が注目される。ほかに類を見ない仕組みであるだけに、その今後は多くのバイオバンクの未来を示すものになるだろう。

(取材日:2018年12月18日)

インタビュー映像

研究者経歴

武藤 学(むとう まなぶ)

1967年、福島県生まれ。1991年に福島県立医科大学 卒業。1991年にいわき市立総合磐城共立病院(福島県) 内科および消化器内科 研修医、 以降、国立がんセンター東病院 消化器内科 レジデント/シニアレジデント、 国立がんセンター研究所 分子腫瘍学部 研究生、国立がんセンター研究所支所 がん治療開発部 研究生、国立がんセンター東病院 内視鏡部消化器科 スタッフ、国立がんセンター研究所支所 がん治療開発部臨床免疫研究室 室長、国立がんセンター東病院 消化管科医長兼内視鏡室 医長を務めた。2007年に京都大学大学院医学研究科 消化器内科学講座 准教授、同大学医学部附属病院 内視鏡部 副部長(併任)を経て、2013年より同大学大学院医学研究科 腫瘍薬物治療学講座 教授。現職(クリニカルバイオリソースセンター センター長)を務めると共に、病院がんセンター 入院がん診療部 部長(併任)、がん薬物治療科 科長 (併任) 、腫瘍内科 科長 (併任)、がんゲノム医療部 部長も併任。

田澤 裕光(たざわ ひろみつ)

岡山県生まれ。1979年に岡山大学 工学部 卒業。1981年に同校大学院工学研究科 修士課程 修了。同年に持田製薬株式会社へ入社。以降、ブリストル・マイヤーズ株式会社、住金バイオサイエンス株式会社を経て、2003年に株式会社エスアールエルへ入社し、執行役員に就任。代表取締役社長、取締役副会長、取締役会長などを務めた。また、2005年にみらかホールディングス株式会社 取締役に就任し、 取締役代表執行役副社長、取締役執行役専務、執行役専務を務め、現在、同ホールディングス特別顧問。2018年より現職。このほか、日本衛生検査所協会理事副会長(2004年~)も務める。

関連リンク

- 京都大学医学部附属病院キャンサーバイオバンク ホームページ

- KBBM ホームページ

- 「京都大学ワンストップバイオリソース事業の実施及び株式会社KBBMの設立について」(2018年3月20日京都大学プレスリリース)

- 「京都大学バイオリソース事業ガバナンスホールディングスについて」(京都大学医学部附属病院キャンサーバイオバンク ホームページ)

参考資料

- 参考資料1

医学検査 Vol.67 No.1 2018「京都大学医学部附属病院バイオバンクの立ち上げから現在の運営報告」

増田 史恵、古谷 由希、板倉 佳奈美、芦田 圭奈美、水口 真由己、金井 雅史、松本 繁巳、武藤 学 - 参考資料2

Retaining cell-cell contact enables preparation and culture of spheroids composed of pure primary cancer cells from colorectal cancer

Kondo J, Endo H, Okuyama H, Ishikawa O, Iishi H, Tsujii M et al.

Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108: 6235-6240.

掲載日 令和元年6月25日

最終更新日 令和2年3月30日