アーカイブ 埋もれたゲノムデータを掘り出し、希少・難治性疾患の診断や治療につながるデータベースを構築する

鈴木 寿人

慶應義塾大学臨床遺伝学センター 特任講師

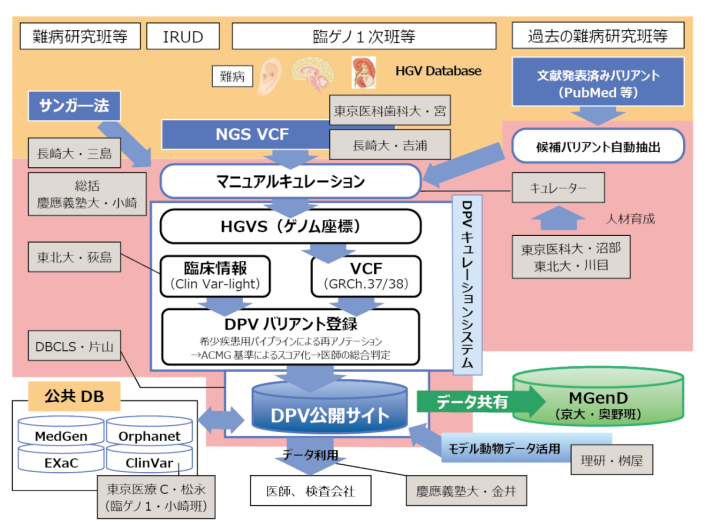

希少・難治性疾患の診断や治療に、今やゲノム解析は欠かせないものとなりつつある。その「縁の下の力持ち」となっているのが、病的な遺伝子バリアントのデータベースだ。しかし、これまでに報告された全ての論文の情報がデータベースに収録されているわけではなく、今もマンパワーで登録が進められている。遺伝性疾患の解明や治療法開発だけでなく、一人でも多くの患者に診断を付け、適切な医療を届けることが目標だ。

小児科の臨床医を目ざしていた鈴木 寿人先生は現在、平成28~30年度 臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「希少・難治性疾患領域における臨床ゲノムデータストレージの整備に関する研究」(研究開発代表者:慶應義塾大学 小崎 健次郎)に取り組む。日本でこれまでに発見・報告された希少・難治性疾患領域の病的な遺伝子バリアントをデータベース化して1カ所に集約し、多くの研究者が利用しやすくすることを目ざしている。こういったデータベースの存在は、未診断疾患イニシアチブ(IRUD)を推進する上で有用だ。患者がもつ変異をデータベースと照合すれば、容易に診断につなげることができるからだ。鈴木先生は、IRUDにも参画している。

小児科の臨床医から、診断につながるゲノム解析の道へ

IRUDでは、日常の臨床現場では診断がつかず、希少疾患または未診断疾患の患者に対してゲノム解析を行い、疾患の原因となる変異を見つける。現在の診断率は3~4割で、新しい解析アルゴリズムやツールを用いることでさらに診断率が上がるのではないかと鈴木先生らは考えている。また、全国からデータを集めることで、複数の患者で共通の変異が同定され、これまで報告されていない新規遺伝性疾患の発見につながることもある。鈴木先生は、「大学病院にいると、未診断の患者を診ることは珍しくありません。患者が不安なのはもちろんのこと、担当医も対応に困ることが多くあります。そういった状況を解決できるIRUDは重要なプロジェクトです。データベースの構築、新規ツールの導入などを考えると、継続することが大切です」と、長期的取り組みの必要性を強調する。

同様に、多施設と連携して、心臓病など特定の疾患を有する患者集団の遺伝要因を探索する共同研究も行なっている。ゲノム解析を通じて、希少疾患の患者に診断をつけたり、遺伝要因を同定したりすることが可能になったことに、鈴木先生は手応えを感じていると語った。

既存データベースに未登録な、日本でのゲノム研究データ・6割を診断につなげる

研究だけでなく小児科の

外来診療も続けている。

鈴木先生は「華やかさには欠けます」と謙遜するが、今あるデータを使いやすくするだけでなく、未来にデータを残すという意味でも重要な取り組みだ。

しかし、拙速であってはならないと注意深く進めている。論文ごとにデータ処理や表記が統一されていない「揺らぎ」は珍しくなく、それをいかに適切に修正するかが課題だという。マンパワーが要求されるが、キュレーション(整理・確認)スタッフ約10名で取り組んでいる。また、診断に関わるがゆえに、解釈の一人歩きは避けなければならないと心がけている。「データベースに照合し、疾患と関連する変異に該当したからといって診断できるわけではありません。患者の症状と過去のデータが類似しているかどうかの判定が大事です。また、ある変異が日本人では多いから疾患と関係ないと機械的に振り分けたとしても、将来的に更新される可能性があるため、慎重に結果を解釈しなければなりません」(鈴木先生)。こうしたことを利用者に伝え、ミスリードされないようにすることが、データベース登録で一番気をつけていることだという。最後に不利益を被るのは患者だからだ。

関連学会でデータ提供協力と利用を呼びかける

このデータベース構築では、データの数、登録論文数が勝負になる。プロジェクトが始まった2016年ごろは、研究開発代表者である小崎先生の知り合いを通じて論文を集めていたが、やがて日本小児遺伝学会、日本小児科学会、日本人類遺伝学会、日本先天異常学会などで呼びかけ、論文やデータが集まるように注力した。また、学会などのコミュニティを通じて若手研究者同士で連携ができれば、将来的に大きな原動力になるのではないかと鈴木先生は期待している。作業内容はデジタル処理が多くを占めるが、それを支えるアナログな人間関係は欠かせない。

今後は、論文掲載に至っていないデータも集めたいとしている。ゲノム解析で学術的な目新しさがなかったために、人目に触れることなく埋もれているデータも少なくない。そういったデータもすくい上げ、データベースの一部にしたいと考えているのだ。

そして、学会などで呼びかける理由は、データを集めるためだけではない。臨床医も含めて、一人でも多くの方に"データベースを活用して欲しい"と願っているからだ。「公的バリアントデータベースですから、登録も利用もフリーです。適切なキュレーションを経て構築しているので、使いやすいものとなっています。もちろん、患者の個人情報は削除していますが、臨床医の中には(提供患者の)個人情報取り扱いに対して懸念される方がいるのも事実です。ぜひ一度アクセスして、患者のデータがどのように登録されているのか確認していただきたいですね。今はまだデータベースを活用できる臨床医は多くないかもしれませんが、将来的に重要なものであることがわかっていただけると思います」(鈴木先生)。

遺伝子解析からわかることは診断への貢献にとどまらず、患者一人ひとりの薬の代謝を見越した最適な投与量の推定、副作用の予測など、さまざまな医療の場面に応用可能だと考える鈴木先生。「研究としても、診療科横断的な臨床現場にも非常に役立つ分野」とデータベースを活用しうる若手研究者・医療従事者育成にも期待を寄せている。

図1:研究体制図(資料提供:鈴木先生)

図1:研究体制図(資料提供:鈴木先生)

医学と情報学、2分野の融合が新しい医療への強みに

出会いを振り返る鈴木先生。

医学部卒業後、小児科の臨床医として、主にアレルギーを診ていた鈴木先生がゲノム解析に携わるきっかけになったのは、恩師からの誘いだった。「大学院に進学する2014年当時、指導を受けていた須磨崎 亮先生(筑波大学大学院人間総合科学研究科 客員教授(現在))から、『ゲノムが注目されているからやってみないか』と言われて、ゲノム解析を始めるようになりました。ゲノム解析ではプログラミングが不可欠ですが、子どものときにプログラミングを少しやっていて得意だったのも、誘われた理由です」と振り返る。この誘いに少し躊躇しながらも、もともと遺伝子研究には興味があったことから、自らの新分野へ踏み出したという。「大学に入学したころは、研究職に就くことも視野に入れていました。病気の原因を解明できれば、多くの患者を救うことにもつながると思っていたからです。臨床医になるころにはアレルギーに興味をもつようになったのですが、ゲノム解析への誘いを受けて、大学院博士課程ではアレルギーとゲノムとの関係を研究しました」(鈴木先生)。

鈴木先生がゲノム解析を始めて実感したのは「遺伝子の機能は、未解明な部分がとても多い」ことだという。機能や疾患との関連が不明な遺伝子が未だに多く、基礎研究に取り組む方々とも連携する必要があると考えている。それゆえに、今の地道な作業にも面白さを感じている。「なにか強い信念をもって遺伝学の分野に飛び込んだのではなく、直接のきっかけは恩師に誘われたことだったのですが、実際に取り組んでみると、とても面白かったのが驚きでした。自分ではわからない適性を、周囲の人が見抜いているのかもしれないと考えると、ちょっとした誘いをきっかけに別のことに取り組むのもいいことだと思います」(鈴木先生)。

また、鈴木先生は自分の強みを活かして、医学と情報学の2つの分野を結びつけている。この経験から、分野を問わず、2つの分野を知っていて、それらを組み合わせることができる人が、これから活躍しやすいのではないかと考えている。特にゲノム解析では、情報解析技術に精通した人材が今後不可欠になるだろう。鈴木先生は、「マンパワーでやっているデータ処理を自動化できれば、今の作業はもっと効率よくできます。情報学の分野の方は、医学系の学会に参加すると、面白い出会いがあるかもしれません」と、期待を寄せる。そういう意味では、現在鈴木先生が所属している慶應義塾大学のように、さまざまな分野の研究者が集まる総合大学は、学際的な協力関係が生まれやすい環境なのかもしれない。

鈴木先生は、今も外来診療を続けており、未診断の患者に診断を付けることができた時にやりがいを感じ、モチベーションの維持につながっていると語る。医学と情報学という2つの武器を駆使して、これまでとは異なるアプローチで医療への貢献を目指す。

既存データベースに未登録な、日本でのゲノム研究データ・6割を診断につなげる

- コラム研究者紹介(youtube動画)

研究者経歴

1984年、神奈川県生まれ。2009年に筑波大学医学専門学群医学類卒業。横須賀市立うわまち病院・初期研修医、筑波大学附属病院・小児科後期研修医プログラムを修了。2014年に筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻に入学し、2017年に同大学院を早期修了(博士(医学))。筑波大学附属病院・病院講師を経て、2017年6月より慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター勤務。専門は臨床遺伝、小児科、アレルギー。

掲載日 平成31年3月4日

最終更新日 令和2年3月30日