アーカイブ インタビュー No.10 「『患者の声』で創る これからの精神科医療」

名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野・親と子どもの心療学分野 教授、同大学医学部附属病院 ゲノム医療センター長・遺伝カウンセリング部門長、同大学 脳とこころの研究センター長

臨床医として、研究者として長年、精神疾患に携わってきた尾崎先生。症状の背景にあるストーリーを大切に、患者と向き合う医療を実践しながら、患者のニーズに立脚した幅広い研究と新たな治療法の開発に挑み続けています。尾崎先生が目指すこれからの精神科医療と、そこに関わるゲノム研究のあり方についてお話を伺いました。

診療科の垣根を越えて「人」を診る

― 尾崎先生は長年、研究者として、そして臨床医として二足の草鞋を履いてきていらっしゃいますが、精神疾患を診るという点は一貫されています。その原点はどのようなところにあったのでしょうか。

子どもの頃は、泳いでいる魚を眺めて、「魚の気持ち」を考えるのが好きでした。その延長線上に、人間に対する興味があって「何でこの人はこういうふうに思ったり感じたりするのだろう」と関心が移っていったように思います。読書も好きだったのですが、例えば、安部公房をはじめシュールレアリズムの作品(絵画ですとサルバドール・ダリ等)は精神分析の影響が如実でした。そうすると、フロイト(ジークムント・フロイト、オーストリアの精神分析家)の作品も必然的に読むようになり…。他にも影響を受けた作品や体験はありますが、おのずと足を踏み入れていったという感じです。

― 実際に医学部に入られて、例えば研修医として、いろいろな科をみる機会があったと思いますが、迷いはなかったのですか。

基本的には迷いませんでした。私は元々、精神科医になるつもりだったので、卒業後の2年間は、循環器科、腎臓内科、泌尿器科、ICUなど、あえて他の診療科の研修をしました。

腎臓の移植患者さんにかかわっていた時期もあります。移植を受けた小児の患者さんには「お母さんの腎臓さんが頑張っている」と言う子や、腎臓の調子が悪くなってくると「お父さんが自分の体を切って僕にくれた腎臓を僕がだめにする」と言う子もいます。はたまた、今まで家族のことなど省みてこなかったくせに、今回ばかりは自分の存在価値を示すためにくれたという捉え方をする青年も…。

海外と違って日本の腎臓移植は家族内で行われることが大半なので、そこに家族間の心理的な問題が露呈しやすいのです。つまり、患者さんは提供された腎臓を生物学的に自分のものにしていくと同時に、心理的にも受け入れていかなければならない。移植医療に精神科医が介入するのは一般的ではないのですが、こうしたサポートも必要だと感じました。

― 患者さんの「人」の部分を診るということは、精神科の患者さんだけに必要なことではないと。

私は精神科病院での常勤勤務はなく、専ら総合病院の精神科で、他の診療科の医療スタッフと連携しながら、臨床、研究に携わってきました。例えば腎臓移植以外では、脊髄損傷の患者さんや妊産婦の方に伴う精神医学的問題への対応です。

その中には、10代後半に脊髄損傷を負い、四肢麻痺となった数年後、主治医から「歩行可能にはならない」と宣言されたことを契機に錯乱状態となった患者さんがいました。この方の治療経過においては、他の脊髄損傷患者の姿や言葉を取り入れることが極めて重要でした。

その方は、錯乱後の抑うつ的な状態で「この病院には多くの脊髄損傷患者がいるが、皆、どうしてあんなに明るく振る舞えるのか。自分だけが弱いのか」と語っていましたが、他の患者さんと接していく中で、次第に、ライフスタイルを大きく変更せざるを得ないほどの障害を受容し、職業訓練へと巣立ってきました。すなわち、障害を受容して新たな自我同一性を見出す過程においては、患者同士の相互作用が何よりも大きな意味を持つのです。そのことを実感した印象深い患者さんとの出会いとなりました。

― 病気や治療と、脳・こころの関係についても、日々患者さんを診ている中で、着目されるようになったのですか。

脳を考えることが精神科の臨床には不可欠と思ったのは、最初は腎移植の患者さんを診たときです。腎不全によって尿毒症が起こり、それが脳にどう影響を与えるのか。移植後には、拒絶反応を起こさないように副腎皮質ステロイドを大量投与すると、明らかに脳への影響を介して患者さんの心持ちが変わる姿を目の当たりにしました。

その後も精神科医として症状の重い統合失調症の方たちには、ドイツ語で「der Wort Salat」(言葉のサラダ)と言いますが、言葉1つ1つはちゃんとあっても、サラダのように混ざり合って、文章としての意味をなさない場合があることを知りました。そういう人たちと接して、フロイトが提唱した、言葉を介した精神分析では理解や治療は困難ではないか、さらにこれはやはり脳が関係するであろうと思いました。脳は当然、分子レベルのメカニズムになるわけですから、その背景には、本体としての「遺伝子」を考えざるを得ないだろうと思うようになりました。そこで、私は生化学教室で基礎研究に取り組み、マウスが行動している時に、同時に脳内の神経伝達物質の測定をして、行動と脳の関係を検討していました。これが1980年代のことです。当時、ゲノムを扱うことが未だ難しい時代でした。

当たり前のことをデータで示す重要性

― 医師としてさまざまな疾患の患者さんを診る傍ら、ご研究の対象も、妊産婦、摂食障害、産業精神保健など多岐にわたる尾崎先生。これほど幅広く取り組まれているのは、どのようなポリシーからなのでしょうか。

臨床医として、幅広い疾患の患者さんと関わる、さらに研究者としては、やはり「どうして」という気持ちがあるからです。結局、「この患者さんはどうしてこの様な状態なのか」という気持ち、即ち患者さんへの関心を持つことが、臨床医にも、無論臨床研究者には必要だと思うのです。この「関心」は、他人から与えられるものではないですよね。だから、研究費が獲れなくても、世間に認められなくても、研究を続けられるかどうかは、結局はその人の中に「関心(好奇心と言えますが)」があるかどうかだと思います。

研究の対象については、私は臨床医ですので、臨床的に重要だと思ったら研究するというスタンスです。臨床と研究を続けてきた者として、私には当事者や家族のニーズを、広く研究者に伝えるというミッションがあると思っています。AMEDでは、精神医学領域におけるトランスレーショナルリサーチ(橋渡し研究)に関する提言をするための班におりますが、この班では、当事者・家族から、精神医学研究に何を期待するのかという調査をすることになっています。

― 当事者のニーズに応えるには、どのような研究が求められているのでしょうか。

一般に、研究といえば「新規性」と「再現性」が求められるものですが、いま私が取り組んでいる臨床研究は、科学的に全く新しいことを見出すというよりも、ある種臨床医が当たり前と思っていることをきちんとデータで再現性を示していく部分もあります。医学を発展させるには、この両方がないといけないのですね。

最近、社会実装につながった例として挙げられるのは、精神疾患や向精神薬と自動車の運転技能との関係を調べた研究です。2013年に報告された、精神疾患の当事者を対象とした「向精神薬の服用を開始したことであきらめたこと、可能になったこと」という調査があります。あきらめたことについては、「結婚」が約40%、「就職」が約35%、「車の運転」が約35%、さらに「飲酒」「出産・育児」など日常生活の重要な部分が多く含まれています。

私もこれまで当事者や家族からさまざまな要望や疑問を伺ってきましたが、自動車運転が困難になっている現状についても何度も嘆願されてきました。症状は変化するものだし、個人差もある、なのに一度でもその病気を発症して、薬を服用している限りは、もう運転はあきらめるしかないのか──その答えが文献になければ、疑問は自分たちで研究して解決するしかありません。

日本では戦後、自動車の普及と共に交通事故が増加し、昭和45年には「第1次交通戦争」と呼ばれる最悪の状況となりました。それを受けて、眠気やめまい等の生じる恐れがある抗うつ剤などでは自動車の運転等を「禁止する」となったのです。こうした壁を1つずつ壊していくにもエビデンスが必要になるのです。

ドライビングシミュレータを用いて向精神薬による影響を調べた結果、運転技能への影響が乏しい薬剤もあれば、影響が明らかな薬剤も存在すること、使用開始直後は運転技能に影響を与える薬剤でも、連続投与により耐性が生じ、影響は軽減することが判明しました。

この結果が、一部の薬の添付文書の改訂につながり、「十分注意する」でよくなったことは成果の1つと言えると思います。

「遺伝」と「育ち」の誤解を打ち消す

― 精神疾患は2011年には5大疾病の1つに位置付けられ、日本の患者数も300万人を超えています。誰しもがそのリスクを抱えているわけですが、いざ発症した場合はその事実をなかなか受け入れ難いのではないでしょうか。

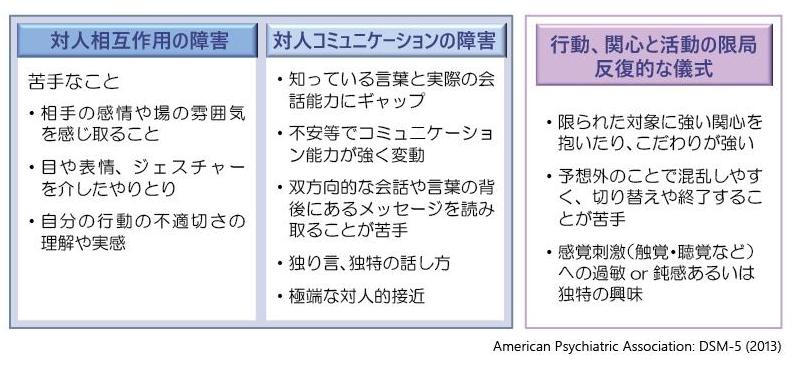

例えば、自閉スペクトラム(症に到らない)傾向、例えば、対人関係に苦手意識があったり、何かに対するこだわりがあったりというのは、どの方にも多かれ少なかれある事柄です。この傾向には連続性があるため「疾患」と「健康」という区分けではなく、「スペクトラム」という呼称になっています。

その意味では、他の全ての方と同様、私にも自閉スペクトラムの傾向はあります。例えば食感に対するこだわりがその1つで、子どもの頃はどうしても煮た豆の触感が苦手で、給食に出る日は学校へ行きたくなかった。また字が綺麗に書けないために怒られてばかりで、習字は大嫌いでした。首に何かが触るのもダメで、今でもネクタイは苦手です。学生服の詰襟も外して、これも不良だと怒られていました。

注意欠如多動症の方が示す、「多動」に関わる即断即決も(時々失敗するかもしれませんが)、優柔不断ではない、という点を考えると、悪いことばかりではないですよね。ある特性は長所にもなり、短所にもなるわけです。 それに、同一の診断がついたとしても、症状のあり方や取り巻く状況は人それぞれです。カテゴリカルに分類するのではなく、個別性に配慮した連続的な捉え方が大切だと思います。

― 精神障害について家族歴の話題が持ち出されることもあります。家族の一人が発症すると周囲から「そういう家系」という目で見られてしまうのではないでしょうか。

本来、遺伝学(genetics)とは遺伝継承(heredity)と多様性(variation)を合わせた概念です。しかし日本語で「遺伝学」とした際に、多様性の部分が抜けてしまい、さらには一般に「遺伝する」といえば、"親から子へ受け継がれるもの"だという捉え方が定着しています。

1996年まで存在した優生保護法では、何をもって「遺伝性」とするのか、その定義が不明であるにもかかわらず、「遺伝性精神病」「遺伝性精神薄弱」の場合は本人の同意を必要とせずに優性手術が行われていました。この誤った法制度が撤廃されて20年経った今なお、遺伝や育ちと精神障害の発症に対する誤解や偏見には根深いものがあります。

例えば、統合失調症の最も大きなリスク因子として知られる染色体微細欠失の22q11.2欠失症候群*1)は近年のゲノム解析により、9割は孤発例で、親から伝わらないde novoであると判明しています。その上、同じ遺伝型にもかかわらず精神症状は多彩です(推薦論文1「Psychiatric Disorders From Childhood to Adulthood in 22q11.2 Deletion Syndrome: Results From the International Consortium on Brain and Behavior in 22q11.2 Deletion Syndrome」参照)。

しかし、22q11.2欠失症候群の子どもの親御さんが「親から伝わったのではないか」とご自身を責めたり、「何でうちの子がこういうことになったのか」"遺伝のせい"あるいは"育て方のせい"ではないかと原因を求めたりするケースは少なくありません。大きな病に直面した時、当事者も周囲もその理由を求めずにはいられないのです。

かつて自閉スペクトラム症において「冷蔵庫マザー」*2)という言葉が蔓延していったように、精神疾患の発症はもっぱら母親の育て方のせいにされてきました。統合失調症の場合、この考え方が打ち消されたのは、デンマークで行われた養子研究*3)です。「統合失調症患者の養子先親族」には統合失調症の発症率が高くなかったのです(推薦論文2「Mental illness in the biological and adoptive relatives of schizophrenic adoptees: Replication of the Copenhagen study in the rest of Denmark. 」参照)。

一方で、発症後の家族の対応は、病状や経過に影響を与えるという証左も出ています。心配しすぎるあまりに極端な考えに振り回されたり、症状の部分を責めたりしないようにすることが大切だと言えます。

― 疾患を正しく捉えるためには、誰もが適切なカウンセリングを受けられるようにすることが不可欠ですね。

実際、22q11.2欠失症候群のお子さんは、母親から離れることでものすごく不安になる特性を持っている場合がありますが、周囲は「甘やかし過ぎではないか」と誤解してしまうこともあり、お母さんがお困りになることがあります。

ほとんどの精神障害は、遺伝要因、成育歴などの環境要因、そしておそらく「その時たまたま起こった」偶然要因が重なり、複雑に相互作用して起こる多因子疾患です。しかし、未だに多くの方が「遺伝で決まる病気」「親の育て方で決まる病気」といった誤解や偏見に苦しんでいます。

こうした現状を打破するには、精神障害に関する正確な情報に基づいて治療的対応を行う「一般精神科臨床における遺伝カウンセリング」を全ての精神科医ができるようにすることが不可欠だと思います。現在、精神科医で人類遺伝学会の認定医の資格を持っているのは、直近の調べでも全国で10人しかいません。遺伝カウンセリングができる精神科医がいない地域がほとんどです。また、精神科に限らず、診療科横断的なネットワークの構築も必要です。

現に、22q11.2欠失症候群は、欠失した染色体部位に40以上の遺伝子を含むことから、多彩な症状がさまざま年齢で出てきます。22番の欠失が40もの遺伝子を巻き込む一方で、同じく指定難病で高率で精神障害を発症するレット症候群*4)は、たった1つの遺伝子です。しかも半年から2歳頃までは通常と変わらず発達しているのですが、そこから一気に症状が現れ始めます。

こうした患者さんを総合的にケアしていくには、どの診療科にもある程度の遺伝カウンセリングができる専門医がいて、その中で、遺伝カウンセラーの方がハブとして機能できるような体制を構築していかなければいけません。単に遺伝カウンセラーの数を増やして、その方たちに任せればよいということではないのです。

研究をいかに治療に還元するか

― 22q11.2欠失症候群は指定難病の1つになっていますが、実際の治療においては、どのような課題があるのでしょうか。

22q11.2欠失症候群は、統合失調症に極めて強いリスクバリアント(変異)ですが、加えて患者さんの半数以上が先天性心奇形もお持ちです。さらに、パーキンソン病のリスクも20倍ほど高い。統合失調症に用いる向精神薬は、心臓への影響を与える場合もありますし、さらにドーパミンの働きを弱めるものなので、パーキンソン病を発症すると薬剤の選択に困ります。臨床現場では、治療効果に優れると同時に副作用が少ない新しい治療法の開発が待たれています。

一方で、22q11.2欠失症候群だと分かっていることで、無用な医療をせずに済むこともあります。私の初診で22番の欠失であると分かっていて、小児循環器科でフォローしていた患者さんが、やがて精神疾患の発症を疑われる落ち着かない状態になりました。しかし、22q11.2欠失症候群では、甲状腺や副甲状腺の機能が異常になることがあるため、甲状腺ホルモンを調べたところ、やはり一過性の甲状腺機能亢進症であることが判明。抗精神病薬は使わずに、経過を観察しながら病院で過ごしてもらい、退院することができました。

22番の欠失を持つ子どもの親御さんによく言われるのは、やがて発症すると判明しているのに、何らかの予防策はないのかということです。発症の起点となるバリアント(変異)は明らかで、出発点はわかっています。しかし、精神障害発症に至るメカニズムや、発症後の病態の進行については不明なところが多いのが現状です。

治療法・予防法の手がかりを得るには、まずは疾患横断的にゲノム解析を行い、ゲノムから脳の回路レベル、分子レベルにつなげて症状との関係を見ていく必要があります。また、当該の欠失を模した病態モデル動物や、患者由来のiPS細胞から得られたモデル細胞を用いて、病態メカニズムを探求し、創薬スクリーニングを行っていくことも重要です。こうした研究を進めるために、AMEDの「脳科学研究戦略推進プログラム」の臨床と基礎研究の連携強化による精神・神経疾患の克服(融合脳)では、臨床と基礎研究の連携を強化し、精神・神経疾患の克服することを目指しています。

― 発症を未然に防ぐ、または遅らせるといった先制医療の可能性はどの程度見えてきているのでしょうか。

例えば、我々はiPS細胞から分化誘導した神経細胞を自動でモニタリングして、神経細胞が伸びていく様子をAI解析も用いて画像解析する手法を開発しています。これによって分かってきたのが、脳内に異常たんぱく質がたまるメカニズムです。レビー小体型認知症やパーキンソン病の患者さんの脳内では、レビー小体という異常なたんぱく質の凝集体(主成分はαシヌクレイン)が見られます。

異常たんぱく質を排除する仕組みはいくつかありますが、その1つが細胞内の小胞体における応答システム(小胞体ストレス応答*5))です。しかし、小胞体がストレスを受けたときに脆弱であると、非常にたんぱく質が蓄積しやすくなることが分かり、現在、論文化に取り組んでいます。そして、脆弱性があると分かれば、それを止める手だてを考えることでパーキンソン、あるいはレビー小体認知症の先制医療が実現する可能性があります。

それから私は、目の動きをモニタリングする研究もしているのですが、これはパーキンソン病の前兆をとらえるためです。「夢は無意識を知る王道である」とフロイトの言葉にもありますが、夢というのはレム睡眠、すなわち、ラピッド・アイ・ムーブメント(Rapid Eye Movement;急速眼球運動)です。レム睡眠の時、脳は割と起きているので夢を見るわけですが、かといって声を出したり、動き出したりしないのは、同時に筋肉の緊張が落とす仕組みがあるからです。

しかし、脳のこの回路に異常をきたすと、レム睡眠でも筋肉の緊張が落ちず、大きな寝言を言ったり、隣で寝ている人をたたいてしまったりするのです。この異常を早く察知できれば、パーキンソンの起こり始めを見つけることができる、つまり、先制医療につなげられると考えています。

フォアキャスト・バックキャストの両面から挑む

― 病態理解を進める上では臨床データも重要な手がかりになってくると思いますが、希少性疾患においては情報集積のハードルも高いのでしょうか。

22q11.2欠失症候群の人口あたりの頻度は2000人~4000人に1人と言われています。世界的に見ればかなりデータはありますが、日本における22q11.2欠失症候群、あるいはレット症候群のデータはまだ点在していて、それをレジストリという形できちんと集めていかないと、日本の患者さんがどういう状態にあり、現在、どういった医療で対応していて、今度どうすべいきかが見えてきません。

これについても、AMEDの「クリニカル・イノベーション・ネットワーク推進支援事業」で、患者さんの把握や、臨床研究・治験へのエントリーなどの目的で疾患登録システム(患者レジストリ)の活用促進を目指しているのですが、特に希少性疾患の治療法開発には重要です。

中枢神経系の創薬は非常に成功率が悪く、製薬企業も従来のように各々独立したパイプライン型でやるのではなく、プラットフォーム型で競争前のフェーズは一緒にやっていこうという動きがあります。より効率的に新薬を生み出すには、こうした企業ニーズも共有しながら、レジストリの活用を考えていくことも大切です。

また、日々の臨床データを集め、現状分析を重ねて先を見通すといった「フォアキャスト」のアプローチを進める一方で、先々の状態・状況を想定し、そこから現在に立ち戻って、やるべきことを考えるのが「バックキャスト」も必要です。そこは、やはり当事者から意見をいただくことになります。特に精神疾患では、数値化できる"モノ"の指標が得にくいということもあるのですが、モノの世界だけを突き詰めていっても、"コト"を理解することはできません。やはり、その当事者の文脈で事柄を考えていくといことが大切だと考えています。

(取材日:2019年2月16日)

用語解説

- *1)22q11.2欠失症候群(指定難病203)

- 22番の染色体(22q11.2と呼ばれる部分)の微細欠失が認められ、その部分に位置する約40の遺伝子が欠失。特にTBX1というヒトの形を司る遺伝子の欠失によって発症する。患者の80%は先天性心疾患を合併し、知的能力障害、特徴的顔貌を主徴とする。合併症として、胸腺低形成・無形成による免疫低下、口蓋裂・軟口蓋閉鎖不全、副甲状腺の障害による低カルシウム血症など多様な症状が出やすい。新生児期から個々の症例に適した手術計画を立て、生涯にわたって、臨床症状に基づいた生活指導や治療を続ける必要がある。9割は孤発例で親からの遺伝による発症ではない。

詳細:難病情報センター 22q11.2欠失症候群(指定難病203) - *2)冷蔵庫マザー(refrigerator mother)

- 「自閉的な行動は母親の冷淡な態度に根ざす」という憶測のもと、1940年代に作ら得た言葉。誤った学説が広がり、多くの自閉スペクトラム症児を持つ母親たちを苦しめた。現在は医学的根拠のないものとして否定されている。

- *3)養子研究

- デンマークで1923年~1947年の間に生後すぐに養子に出された5438名の集団をもとにした長期にわたる追跡調査。養育環境を統合失調症患者と共有している「統合失調症患者の養子先親族」には統合失調症の発症率が高くないことが報告されている。詳細は、推薦論文2「Mental illness in the biological and adoptive relatives of schizophrenic adoptees: Replication of the Copenhagen study in the rest of Denmark. 」 を参照。

- *4)レット症候群(Rett症候群)

- 神経系を主体とした特異な発達障害。初発症状は乳児期早期に外界への反応の欠如、筋緊張低下であるが、それらの症状が軽微なため異常に気付かないことが多い。自閉スペクトラム症発症の強いリスクである。原因遺伝子はMethyl-CpG-binding protein2 遺伝子(MECP2)であるが、レット症候群の病態解明までには至っていない。

詳細:難病情報センター 神経系疾患|Rett症候群(レット症候群)(平成22年度) - *5)小胞体ストレス応答(ER Stress Response)

- たんぱく質の品質管理システムを指す。小胞体とは、生体の恒常性維持に欠かせない細胞内小器官の1つで、細胞内でつくられる全たんぱく質のうち、約三分の一(特に分泌たんぱく質や膜たんぱく質)は小胞体へ輸送され、ここで形を整えられる(たんぱく質は正しく折りたたまれることで機能する)。しかし、細胞に内外から種々の刺激負荷がかかると、たんぱく質の折りたたみに異常が生じ、不良なたんぱく質が蓄積し、小胞体ストレス状態となる。この事態に対し、たんぱく質の合成を一時抑制し、不良たんぱく質を折りたたみ直し、さらに不良たんぱく質を分解するという一連の応答機構を「小胞体ストレス応答」またはUPR(unfolded protein response)と呼ぶ。しかし、過度あるいは持続的な小胞体ストレスに対処しきれなくなると、細胞は最終的にアポトーシス(細胞死)を引き起こす。このアポトーシスによって細胞の脱落あるいは組織の機能不全が生じ、さまざまな疾患発症につながるとことが知られている。

出典:Journal of Japanese Biochemical Society 90(1): 51-59(2018)「小胞体ストレスと疾患」金本 聡自、今泉 和則

小胞体ストレスと疾患

インタビュー映像

推薦論文

- 論文名

- Psychiatric Disorders From Childhood to Adulthood in 22q11.2 Deletion Syndrome: Results From the International Consortium on Brain and Behavior in 22q11.2 Deletion Syndrome

- 著者名

- Schneider M, Debbané M, Bassett AS, Chow EW, Fung WL, van den Bree M, Owen M, Murphy KC, Niarchou M, Kates WR, Antshel KM, Fremont W, McDonald-McGinn DM, Gur RE, Zackai EH, Vorstman J, Duijff SN, Klaassen PW, Swillen A, Gothelf D, Green T, Weizman A, Van Amelsvoort T, Evers L, Boot E, Shashi V, Hooper SR, Bearden CE, Jalbrzikowski M, Armando M, Vicari S, Murphy DG, Ousley O, Campbell LE, Simon TJ, Eliez S; International Consortium on Brain and Behavior in 22q11.2 Deletion Syndrome.

- 雑誌名

- American Journal of Psychiatry

- 号、発行年

- 171 (6):627-39, 2014

- 推薦趣旨

- 我が国の指定難病でもある22q11.2欠失症候群1,402 名(6-68歳)の精神医学的な診断を確認した研究。その結果、同一の22q11.2欠失を有していても、精神医学的な表現型は個々人の差異が大きく、さらに一個人においても年齢依存的に表現型が変化し得ることが明確化された。即ち、遺伝子型と表現型の関係が一対一対応しないこと、精神症状による現在の精神医学診断ではなく病態による診断が必要であることが、示された。

- 論文名

- Mental illness in the biological and adoptive relatives of schizophrenic adoptees. Replication of the Copenhagen Study in the rest of Denmark

- 著者名

- Kety, S. S., Wender, P. H., Jacobsen, B., Ingraham, L. J., Jansson, L., Faber, B., & Kinney, D. K.

- 雑誌名

- Arch Gen Psychiatry

- 号、発行年

- 51 (6):442-55, 1994

- 推薦趣旨

- 生まれてすぐ養子に出された5438名を追跡調査し、統合失調症を発症した74名を同定し、養子先と元の家族における統合失調症の発症率を確認した研究。その結果、「育ち」が共通の養子先の家族に、統合失調症は多く発症していないことを示した。かつて統合失調症は母の育て方により発症する、との学説が主であった時期があるが、この研究により打ち消された。

研究者経歴

1957年、京都市生まれ。1982年、名古屋大学医学部卒業。中京病院研修医、名古屋大学病院精神科、中部労災病院精神科勤務を経て、米国・国立精神保健研究所にて5年間勤務。帰国後、藤田保健衛生大学医学部精神医学教室講師、同教授を経て、2003年、名古屋大学大学院医学系研究科精神医学分野・親と子どもの心療学分野教授、2018年、名古屋大学医学部附属病院ゲノム医療センター長・遺伝カウンセリング部門長、2019年、名古屋大学脳とこころの研究センター長、現在に至る。日本生物学的精神医学会(理事長)、日本うつ病学会(前理事長・現理事)、日本精神神経学会(理事)などの学会に役員として関与。

関連リンク

掲載日 令和元年7月8日

最終更新日 令和2年3月30日