ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム HFSP研究グラント獲得の方法とコツ

著/金城政孝 先生(北海道大学大学院先端生命科学研究院)

北海道大学(大学院先端生命科学研究院)教授。宇都宮大学大学院農芸化学専攻修了。自治医科大学大学院修了。医学博士。2007年より現職。学生委員として最近の学生気質に戸惑っている。趣味:山歩きとワイン。カメラも最近また、始めました。

受賞者コメント/林 康紀 先生(京都大学大学院医学研究科)

京都大学医学部卒業。現在、京都大学大学院医学研究科教授。興味は記憶・学習の分子・細胞機構。一緒に研究を行ってくれる大学院生を募集中。脳科学辞典編集長。

受賞者コメント/宮崎 亮 先生(産業技術総合研究所)

産業技術総合研究所(生物プロセス研究部門)主任研究員。筑波大学生命環境系客員准教授(兼任)。東北大学大学院生命科学研究科修了。博士(生命科学)。夫婦ともに研究者で、2児の育児と仕事を両立すべく日々奮闘している。

HFSPグラントとは

HFSP(Human Frontier Science Program)は「生体の持つ精妙かつ複雑なメカニズム解明のための基礎研究」をサポートする国際研究助成で、2019年で設立から30年を迎えます。大きく分け、留学を支援する“フェローシップ”、フェローシップ受賞後のラボ立ち上げを支援する“CDA”、そして独創的・野心的・学際的な国際共同研究を支援する“グラント”の3つのプログラムがあります。なかでも“グラント”は3年で100万USドル以上(3人チームの場合;人数に合わせて増減)が授与される大型助成で、HFSPの本丸とも言えるものです。申請書はもちろん英語ですし、過去の受賞者に28名のノーベル賞研究者が名を連ねるほどハイレベル、かつ採択率4%の難関ですが、そのハードルに見合う価値があるのも事実。ぜひ日本からの挑戦者が増えることを願い、本コンテンツではHFSPグラントの審査員を歴任してきた著者が、公開資料からはわかりにくい応募のコツを紹介したいと思います。

なお、HFSPの審査方法などについての解説は「科学を愛するあなたのための研究費があります。(羊土社)」という記事にもありますので、ご参考ください。

HFSPグラントの性質と応募資格

HFSPグラントにはPROGRAM GRANTとYOUNG INVESTIGATOR GRANTの2種類があります。HFSPの運営支援国の研究者であれば誰でも応募でき、YOUNG~は独立後5年以内、PROGRAM~はそれ以外という資格の違いがあるだけで、審査基準や採択率に大きな差はありません。あえて言えば、YOUNG~は業績が控えめでも将来性を考慮されやすくなっています。以降、両者を区別せずHFSPグラントとして扱います。

研究職には色々なポジションがありますので、「独立後」という条件に自分が当てはまるか疑問に思う方もいるかもしれません。もし悩んだら「自分の名前で科研費をとれるなら独立」と考えればよいと思います。肩書上はビッグラボに間借りしていても、上長と所属機関のOKがあれば問題ありません。

受賞者は30~40代が多いですが50~60代もいます。重複受賞に制限はないものの、5年以内の再応募はテーマが別物でなければNGです。HFSPフェローシップやCDAの受賞経験者は審査員にとって好印象となります。

ちなみに、HFSPグラントの認知度が日本よりも海外で高いのはなぜでしょうか。それは「受賞だから」と言われます。CVに「HFSPグラント受賞」と書くことが基礎研究者としてのcertificationになる。またHFSPグラントの助成金は“賞金”なので、機器を購入するも、人を雇うも、旅費に当てるも自由。自国で十分な研究費を獲得している有力研究者がHFSPグラントにも積極的なのには、こうした理由もあるようです。

HFSPの3つの“I”

HFSPグラントは3つのポリシーを満たした研究に授与されると明言されています。①Innovative、②Interdisciplinary、③International(できればIntercontinental)です。応募の際はこの①②③の要件を確実におさえる必要があります。

①Innovative(革新性)

HFSPのF=Frontierを最も反映するポリシーです。HFSPでは、基礎研究は、それが他の誰も行えないものであるならすべて価値があるとみなされます。他に誰も行えない研究は「その問題を解くために新しい技術・手法が必要」のはずであり、そこには革新性が宿るという考え方です。そのような研究は通常ハイリスク・ハイリターンなので、審査員は「ハイリスクな研究かどうか」も重要視しています(リターンは事前に評価してもあまり意味がありません)。

受賞者の声

とにかく審査員に面白いと思ってもらうことが重要です。予備実験の結果は必要とされないといいますが、全くの絵に描いた餅ではないことを示すため、キーとなる技術がきちんと予想通り機能するというデータは示しました。(林)

②Interdisciplinary(学際性)

①の鍵となる新しい技術・手法をつくりだすためには、異なる専門性を融合させる必要があるはずだ、という考え方です。学際研究は「日本人が苦手とするところ」と言われますが、日本人に限った話ではありません。世界的にも難しいからこそ、HFSPグラントはそこを条件にしています。

「異なる専門性」の線引が難しいという質問がよくありますので、例を挙げてみます。分子生物学とシステムズバイオロジーはどうでしょうか。WET研究とDRY研究の融合でまさに学際という感じですが、HFSPではNGになりそうです。2人の研究者の「所属」が同じBiology、あるいはBiologyとMedicineくらいの距離感だと、②を満たしていないとされることが多いからです。ではどれくらい離れていればいいのか。生物学者がチームを組む相手は、化学、物理学、数学、情報科学のような領域が一般的です。そのくらいの飛躍が求められます。

受賞者の声

チームを編成する際に、一緒に研究を行うことで何が生み出せるかを考えるのが重要です。そう考えると同じ分野の研究者を誘うのではなく、興味は一緒でも異なったアプローチをとっている研究者を誘うのが良いでしょう。ある年に私はあるチームに誘われたのですが、一次審査は通ったものの、二次審査は「全員神経科学者だ」というコメントで落とされました。実際に、シナプスの神経生理をやるものばかりでした。そのため、次の年は別なプロジェクトとし、化学者とシステム神経科学者を招き、採択されました。(林)

③International/Intercontinental(国際性)

文字通りなので説明は不要と思いますが、よくある誤解にだけふれておきます。それは「違う大陸から共同研究相手を探す=多国籍チームを目指す」という無意識の思い込みです。実際は「違う国でラボを構えている同じ国籍の研究者どうしの共同研究」でもOKで、「それぞれ所属が日本、米国、欧州の日本人チーム」でも全く問題ありません。これだけで随分ハードルが下がるのではないでしょうか。

一方で注意しなければいけないのはdual affiliationの問題です。日本と海外とにラボをもつ研究者も増えてきていますが、ほとんどの方はどちらか一方が“メイン”のはず。HFSPグラントへの応募は“メイン”の所属ですべし、とされています。この点については審査員も敏感になっていますので、正直な記載をおすすめします。審査員は直接調べることもします。

受賞者の声

アメリカ、フランス、スペインのチームで出しました。フランスのチームはポスドク仲間、スペインのチームはその共同研究者、アメリカのチームは私がアメリカでPIをしていた時代に化学学部にいた知人でした。(林)

HFSPらしい研究課題とは

「生体の持つ精妙かつ複雑なメカニズム解明のための基礎研究」を推進するHFSPですが、実際にはどのようなテーマが“HFSP向き”なのでしょうか。本当に何でもあり(恐竜や宇宙進化などの応募もあります)のため説明は難しいのですが、近年のトレンドだけご紹介しましょう。ここでは“生体”ではなく生物(living organisms)と考えるといいでしょう。

まずキーワードとして目立つのは、細胞核、脳神経、免疫、メカノバイオロジーなどです。新しい計測装置との相性がよい分野と考えられます。メカノバイオロジーを例に補足すると、細胞の変形から力を推測するような従来型の研究ではなく、新しい技術で力そのものを定量するような試みが審査員の目を引くようです。他にはBMI(Brain-machine Interfaces)や生体模倣のような医工学、材料科学系の課題も数を伸ばしています。人工筋肉を例に補足すると、「生物以上に優れた人工筋肉をつくる」で終わらずに、「それを活用して構成論的に筋肉のしくみを解明する」までビジョンを展開しましょう。そのことが「生体の持つ精妙かつ複雑なメカニズム解明のための基礎研究」の発展につながるからと申請書の中で評価されます。他には、日本人からすると今さら? という感じですが、材料にiPS細胞を使う研究が最近になって増えたのも興味深い傾向だと思います。

受賞者の声

私達は光を使ったタンパク質不活化技術を用いてシナプスの細胞骨格を不活化し、さらにそれを使って記憶を消去するという実験を提案しました。研究期間では、前半しか出来ませんでしたが、現在様々な展開を行っています。やはり新しい手法を取り入れたほうがいいかも知れません。ですが、それが確固としたものでないとそれが動かないと他のプロジェクトが全部ポシャるので、それはきちんと予備実験の結果を示すべきでしょう。(林)

大原則は2つ、「仮説のない研究はやめよう」と「ゴールを生体(またはbiology;最低限、生細胞)に設定しよう」です。前者は科学者にとって当たり前かもしれませんが、後者は忘れがちなポイントです。対象はヒトでなくてもよい(ミツバチ、コウモリ、タコ…)ですが、とにかく固定標本止まりの研究課題はネガティブとお考えください。

申請書を書く前に合否が決まる?!―チーム・ビルディング

HFSPグラントは“国際共同研究”への助成です。大所帯が絶対にダメではありませんが必要十分なチームが推奨されているので、現実的には2~4人、一般的には3人での応募となります。

HFSPグラントの応募は、チームを主導するprincipal investigator 1名とその共同研究者の連名になります。実は「日本が提唱国で最多出資国でもあるから、共同研究者にadd-onで日本人を入れておこう」という空気が世界にあります。なぜそれが判るかというと、文字通り“取って付けたように”日本人の名前が入っている申請書が見受けられるからです。出来上がったプロジェクトに“入れてもらった”ような応募はチームの迷惑にもなりますし、控えましょう。もちろん、構想段階からしっかり関わり、共同研究者としてHFSPグラントを獲得することも立派な戦略ですが、せっかくならprincipal investigatorを目指すことをおすすめします。受賞後のインパクトがまったく別物です。

Principal investigatorとして応募を考える場合、なにより共同研究者の人選が大事になります。前述のとおり、とにかく違う分野から優秀な人材を見出す必要があります。手がかりなしに探すのは難しいので、普段から国際会議に参加するとよいでしょう。受賞者の話では、まず自分で1人探して、その伝手でもう1人探す流れが多いようです。「ピンポイントで必要な技術がわかっていたので、論文から探してコンタクトを取った」という受賞者もいます。Principal investigatorで応募をする時には1回目の応募時にうまくいかない場合に、1回目の評価をもとに2回目からは新たなメンバーを探すことも必要になります。

これはあくまで私のケースですが、一人目のパートナーとは柔軟に研究テーマについて話し合いました。“これは間違いなくいける”というテーマが最初からご自身の中にあれば別ですが、二人でbrainstormingしているうちに、よりよい研究テーマが出てくることもあります。三人でやろうとすると“三分野の融合でできること”という縛りが逆に強くなるので難しいですが、二人であれば有効だと思います。

共同研究者に求める研究分野・技術は明確だけど、具体的に誰に声をかけたら良いかわからない”という場合は、その分野に近い国内研究者や知人に相談するのも手だと思います。HFSPのルール上、残念ながらその相談相手の方をメンバーに加えることは難しいですが、事情を説明して海外研究者を紹介してもらうと良いと思います。(宮崎)

2018年も実は新たなプロジェクトで申請しています、今回の共同研究者は二人共、国際会議で知り合いになった研究者です。(林)

なお、必然性があれば共同研究者を営利機関からinviteすることも許されます(principal investigatorは非営利組織のみ)。チームのメンバーどうしに過去5年以内の共著論文は許されません(新規な共同研究に革新性を期待するため)。最近ではbioRxivのようなプレプリントもこの基準の対象になりますので、注意しましょう。bioRxivを業績とみるか議論のあるとことですが、共著としてなら、すでに共同研究が進行中であるとみなされHFSPの応募では評価が低下します。もう1つチーム構成で注意すべきことに、1つのチームが材料の提供だけになってしまう場合が見られます。研究チーム内における相互のフィードバックが無いことになり、評価が低下します。

蛇足ですが、審査員には「女性にもっと応募してほしい」という気持ちがあることを申し添えておきます。

私達は意識したわけではないのですが、男性:女性=2:2でした。(林)

応募の時期と流れ

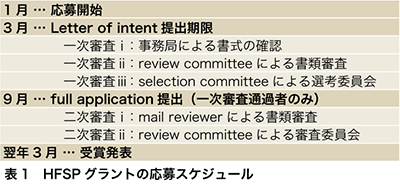

HFSPグラントの審査はletter of intentとfull applicationの2段階で、表1のような1年がかりのスケジュールで進められます。

Letter of intentはA4で2~3枚ページ程度のボリュームなので、英語とは言えそこまで大変な印象はなく「とりあえず出してみよう」と思えるもの。ただ受賞者の話を聞く限り、最初からfull applicationを書けるくらい研究計画を練り込んだうえで、それを要約する意識でletter of intentを用意するのが、一次審査を通過する秘訣のようです。

Letter of intentの段階でかなり絞られます。この段階で読むのは必ずしも分野の専門家ではない査読委員会の構成員なので、分野外の人にとっても面白さが判ることが重要です。奇をてらうことは止めるべきですが、タイトルでなんとなく面白さが判り、レターをきちんと読ませることを意識しました。(林)

ここからはそれぞれの申請書の書き方について詳しくみていきます。申請書の様式についてはHFSPのホームページが最新ですので、必ず確認してください。

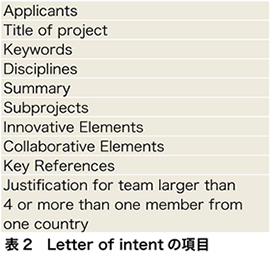

Letter of intent

Letter of intentは表2の項目からなります。投稿は、HFSP extranet siteにアカウントを作成し、必要情報を入力していくスタイルです。それぞれの項目について解説していきます。

Applicants

チームメンバーの情報です。審査員は前述のポリシー③を確かめるため「国(not国籍)」を見ます。

Title of project

研究計画のタイトルです。「生体」を意識したものにしましょう。

Keywords

キーワードを列挙します。そこまで重要視されない印象です。

Disciplines

関係する分野を列挙します。ポリシー②の確認用と思われるかもしれませんが、正直ここからわかる情報は限られます。内容を適正に評価可能な審査員に割り振るための参考程度と捉えても差し支えないでしょう。

Summary

研究計画の要約です。要約と言いつつ、letter of intentで研究の仮説と狙いを書けるのはここだけになります。Full applicationの内容を煮詰め、全力でアピールしましょう。箇条書きを取り入れたり、aim 1)、2)など番号を付すと、審査員の印象がよいです。これは後のFull proposalにも言えることですが、日本人は申請書に「仮説」を書くことにあまり慣れていないような気がします。科研費などでも「本研究の仮説はXXである。この仮説を検証するためにYYを行う。」と明確に打ち出す申請書は少ないのではないでしょうか。もしかすると仮説drivenな申請書は日本国内では評価されない傾向があるのかもしれませんが、世界的にはNGです。特にHFSPやビッグクエッションに挑む研究の場合、仮説がないと相手にされません。どれだけ優れた仮説を提案できるかは能力の一つです。Our hypothesis is ~や、We hypothesize that ~のように明確に書く必要があります。(宮崎)

Subprojects

チームの役割分担を明記する項目です。仮説を実証するための各チームの具体的な手段や方法を記載するとわかりやすくなります。「発想は良いがチームビルディングに問題あり」という評価に陥らないよう、慎重に書きましょう。

Innovative Elements

Summaryには科学的なクエスチョンやチームの仮説を中心に書くようにし、ここでは共同研究によりどんな革新性が生まれるのか、どんな新しい要素を生物学にもちこむことになるのか、といった点をアピールしましょう。Summaryとの重複は避け、むしろSummaryに書ききれないことをこちらに書く、という意識が良いかもしれません。

Collaborative Elements

チームの誰と誰がどのように関わって研究するのかを明記します。Subprojectsでは説明しきれないことを中心に書けばよいでしょう。

Key References

「フロンティア」なので先行研究や予備実験はなくて構いませんが、要素技術や、基盤となる研究について、文献を示します。SummaryやSubprojectsの内容と関連させ、グループの業績を示すこともよいでしょう。

Justification for team larger than 4 or more than one member from one country

チームが4人以上の時、あるいは1つの国から2人以上のメンバーが含まれる場合、その必然性を説明する項目です。受賞者の申請書ではこの項目の記載が不要な場合がほとんどです。

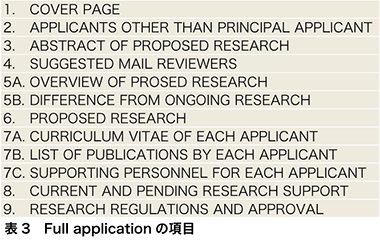

Full application

Full applicationは表3の項目からなります。Letter of intentと異なり、様式をWordファイルでダウンロードし、記入のうえ、PDFファイルで投稿する形式です。すなわち、体裁面の工夫が可能(必要)になってきます。基本的なことはHFSPのホームページにあるinstructionsが詳しいので、ここでは特に失敗しがちな点を強調したいと思います。

1. COVER PAGE

Principal investigatorの基本情報などを記載します。内容面で工夫の余地はありませんが、見やすさのため改行できるところは積極的に改行しましょう。

2. APPLICANTS OTHER THAN PRINCIPAL APPLICANT

共同研究者の基本情報を記載します。チーム構成についてはletter of intentの時点でも既に評価されており、full applicationでは相対的に重要度の低い項目と言えます。とはいえ、参加国や所属研究室(研究領域)などについてはここでもチェックされます。

3. ABSTRACT OF PROPOSED RESEARCH(約2,400 characters)

研究計画の概要です。科研費の申請と考え方に違いはありませんが、クエスチョンや仮説の提示と、それが解かれたときのインパクトをとにかく明確にするよう心がけます(図1)。

4. SUGGESTED MAIL REVIEWERS(6名)

二次審査のmail reviewerを申請者から提案します。所属の異なる、利害関係や共同研究関係のない方を選びましょう。Mail reviewerは提案したなかから選ばれるとは限りませんので、逆に「競合相手は避けてほしい」と要請することも可能です。

5A. OVERVIEW OF PROPOSED RESEARCH(10,000 characters未満)

提案内容がいかにHFSPの理念に適っているかをアピールします。どこがフロンティアか? そのチームならではのテクニックが生きる場面はどこか? チームはどのように機能するか?(所属が複数ある研究者は研究を行う場所をここで明記するよう求められています)……などを盛り込みます。

提案内容の細部を詰めるのにあたって、可能であれば国際学会などの機会を利用して共同研究者と会って相談することを勧めます。できれば研究室を相互に訪問すると、どのような技術を使っているか、その限界は何かがよりよくわかるので良いと思います。(林)

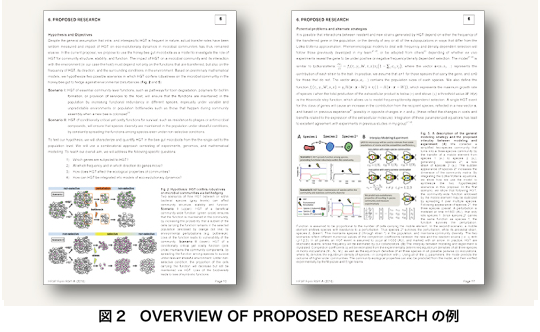

書式は自由なのですが、we hypothesize~として仮説を明確にした後、aim 1、 aim 2……と狙いを箇条書きすることをおすすめします(図2)。なぜなら、審査委員会での議論がその流れで行われるからです。

5B. DIFFERENCE FROM ONGOING RESEARCH(1,500 characters未満)

Differenceというと曖昧ですが、求められているのは“jump”です。チームメンバーのそれぞれが、HFSPグラント受賞の前後でいかに飛躍でき、新しい発見がもたらされるかという主旨で記載しましょう。

6. PROPOSED RESEARCH(30,000 characters未満/図表を含めたファイルサイズが1 MB未満)

5Aのoverviewに対し、こちらが本体ということになります。すなわち、ここでもhypothesisとaimを明示できる構造が望ましいです。見出しを活用しましょう。

5Aにも共通するテクニカルなことですが、私の場合、“見出し”や“Fig. X”など以外は、本文に太字や下線はあまり使いませんでした。最初はそのような脚色もしてみたのですが、重要な記述が多過ぎて本文のほとんどが太字や下線になってしまい、脚色のルールが曖昧になり逆に伝わりにくいと感じました。(宮崎)

見出しと共に、この項目で審査員の印象を大きく左右する要素が図表です。A4で2ページ分(合計)までの図表の使用が認められており、本文中への挿入も自由です。それにも関わらず、ビジュアルに乏しい申請書が多く見受けられます。熱意のアピールにも繋がりますので、図表は効果的に活用しましょう(図3)。

日本人の得意なポンチ絵も用意しました、私は本質的ではないので嫌いなのですが、うまく書かれたポンチを見るとなんとなくわかったような気になってしまうのが正直な所です。共同研究として何をやり取りするのか、どのような実験アプローチを使うのか、どのような予備実験の結果があるのかなどをうまくまとめられれば良いと思います。(林)

他によくある問題として略語があります。30,000 charactersは十二分なようで、書いてみると意外に厳しい制限です。略語を使いたくなるのですが、専門外の審査員が読むことを前提に、極力控えたいところです。やむをえず使う場合も、見出しが変わったら再びフルスペリングを書くなどの工夫をします。特に海外の申請者に多いのですが、人名、地名、大学名の略語は絶対にやめましょう。

30,000 charactersはあっという間なので、むしろどこを削るかということに悩むと思います。

図表のcaptionは字数にカウントされない上にフォントサイズも指定がないので、本文に書ききれない情報を含めるなど、うまく活用することをお勧めします。(宮崎)

なお、HFSPグラントの申請には「予備データ不要」と明言されています。それは確かなのですが、アプローチの信頼性を支持する基礎データはあった方がよいです。HFSPグラントがなくても予備データをとれる程度の研究であればハイリスクとは言えない、でも、リスクある研究を遂行するための足場となる基礎データは確かでなければならない、という感じです。同様にリスクを前提とした説得材料として、potential problemとalternate strategiesの記載が必須となっています。

7A. CURRICULUM VITAE OF EACH APPLICANT

普通の履歴書です。ここでチームメンバーどうしの出身大学や出身ラボが同じということがわかるとややネガティブな印象になるので、予め留意しましょう。つまり、そのようなチームビルディングではないことが前提です。

7B. LIST OF PUBLICATIONS BY EACH APPLICANT

文献リストです。記載する論文は筆頭でなくても構いません。いわゆる3大誌があるに越したことはないものの、公開されている受賞者の名前で検索すると「ほどほどでOK」だとわかります。HFSPは、IF至上主義を否定するDORA(San Francisco Declaration on Research Assessment)にも署名しており、個々の論文のインパクトを評価するよう努めています。

チームビルディングの時にも注意していて、ここでもくり返しになりますが、5年以内の共著論文(プレプリント含む)があるようなチーム構成は認められていません。こんなルールは理解できないという研究者もいますが、ここはInnovative(革新性)とInterdisciplinary(学際性)を支えるためのHFSPのポリシーと理解してください。

7C. SUPPORTING PERSONNEL FOR EACH APPLICANT

HFSPグラントから給料を支払う予定のスタッフがいれば、その役割を含めて記載します。

8. CURRENT AND PENDING RESEARCH SUPPORT

研究費の獲得状況を記載します。審査に影響しないので正直に書きましょう。

9. RESEARCH REGULATIONS AND APPROVAL

倫理審査委員会を通さなければいけない(ヒト検体を用いるような)研究の場合、その旨を明記します。自身の所属機関で許諾されない研究を、HFSPグラントの共同研究先で行うことは許されません。

申請の後は…

Full applicationを提出した後は、翌年の受賞の通知をひたすら待つことになります。受賞された方には心からお祝い申し上げます。残念な結果になった方、まずはお疲れ様でした。審査関係者として一言申し上げたいのは「評価を確認していただきたい」ということです。HFSPグラントでは審査結果がフィードバックされ、再応募も歓迎されています。例えば「メンバーを入れ替えてみてはどうか」のようなサジェスチョンもなされます。翌年にブラッシュアップされた申請書を見るのは、審査員にとって嬉しいことです。受賞された方もそうでない方も、ぜひ継続的にHFSPにチャレンジしていただければ幸いです。

掲載日 平成30年12月20日

最終更新日 平成30年12月20日